En 2004, Gotlib recevait Richard Gaitet chez lui pour une interview-fleuve inédite.

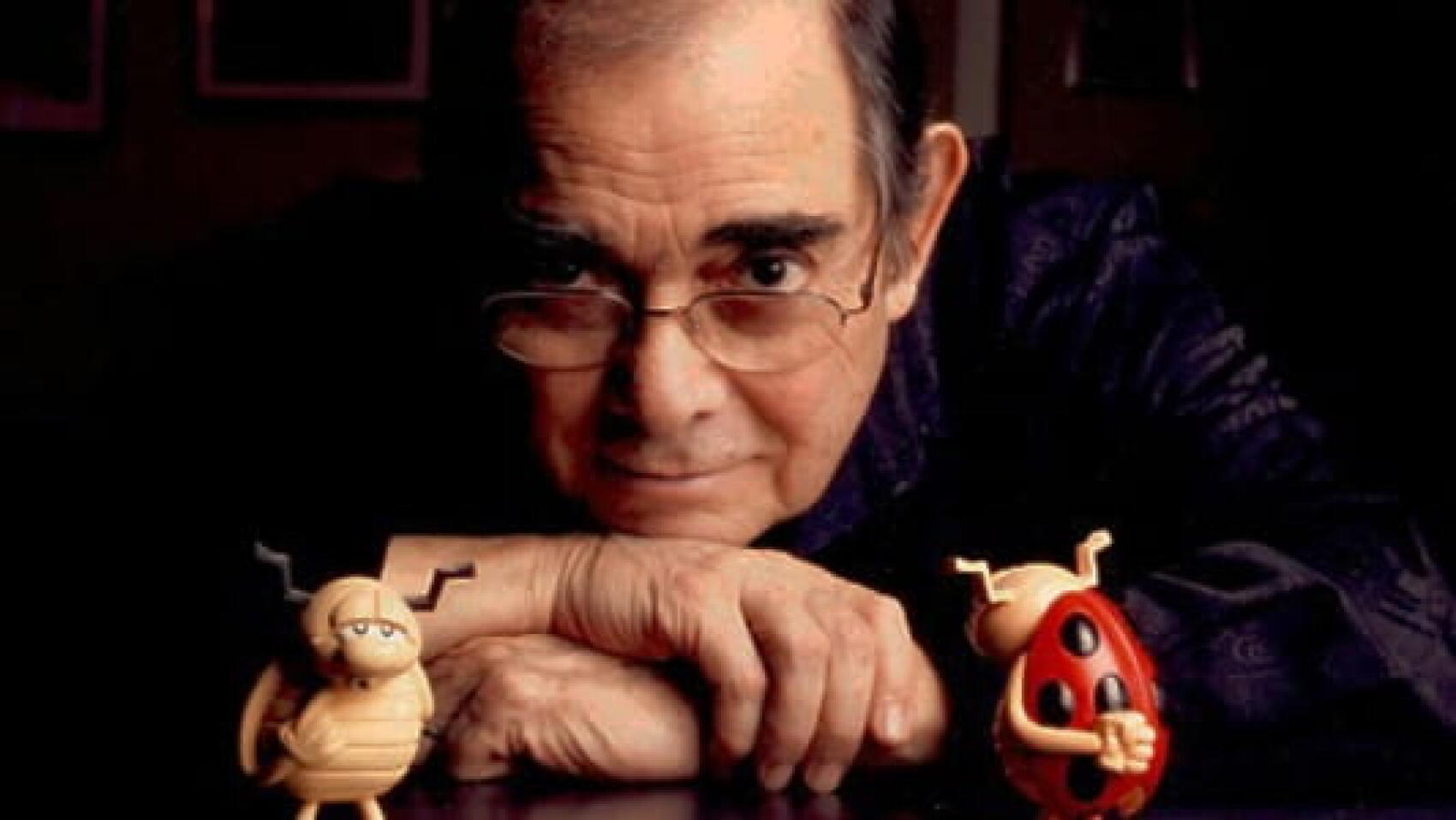

L’image est immortelle. Marcel Gotlib, assis dans son jardin, genoux croisés et chemise colorée, une coccinelle de cire entre les mains. C’était en juin 2004, l’été de ses 70 ans, dans son aimable mansarde du Vésinet (Yvelines). Le père de Gai-Luron recevait à l’occasion de la sortie d’une poignée d’Inédits, prétexte à une interview rétrospective délivrée de cet accent typiquement parigot tiré des faubourgs de Clignancourt. Le dieu de la blague était là, devant moi. Pour trois heures de conversation… qui démarre près d’une pile de vinyles.

Parmi vos disques, il n’y a donc pas que Brassens et les Beatles ?

Marcel Gotlib : La moitié c’est des trucs d’humour, comme le Goon Show [1951-1960], une émission radio anglaise, les trois pères des Monty Python. Un seul héros, toujours le même. À trois, ils jouaient une centaine de personnages et c’était génial ! J’ai découvert ça par hasard à New York, en rencontrant la tête pensante des Goons, Spike Milligan. Je voulais mettre en BD les Goons, mais j’ai pas réussi. Et puis il y avait Peter Sellers, qui a débuté en tant qu’imitateur avec eux. Je comprends pas très bien l’anglais, mais il y a des disques que j’ai écouté une centaine de fois. Tenez, voilà un best-of, avec Sellers.

Qu’est-ce qui vous amène à la BD ?

J’avais envie de dessiner depuis tout petit. Ma famille et mes copains à l’école n’arrêtaient pas de me dire : « Oh la la, t’as du pot, tu dessines bien. » Donc j’avais cette idée en tête, voire même celle de faire du dessin animé. Certains voulaient conduire des locomotives ou être pilotes, moi, je voulais faire comme Walt Disney. L’école, je me suis arrêté au brevet. J’ai bossé dans un bureau à l’office commerciale pharmaceutique, où je faisais des bordereaux, je tapais à la machine. Le soir, j’allais aux arts appliqués. Je frimais en arrivant au bureau avec un carton à dessins… J’ai même essayé – pour deux cours, seulement – les arts et métiers. Après, je suis rentré chez Opéra Mundi et EdiMonde, qui éditaient Le Journal de Mickey ou le journal féminin Confidences, et j’ai fait du lettrage. Ensuite quelqu’un m’a dit qu’à Vaillant, ils recherchaient des auteurs comiques, alors je me suis présenté avec un dossier et ils m’ont commandé une page par semaine. Je rentre à Vaillant en 1962, pile après mon mariage – on s’est mariés en juin, j’ai déposé le dossier et je suis parti en vacances. Quand j’y suis retourné, on m’a dit : « Ça fait deux mois qu’on vous cherche partout ! ». Un coup de pot, comme il y en a deux-trois dans une vie.

Que dessiniez-vous, avant Vaillant ?

Des albums à colorier ou des catalogues pour une petite boîte suédoise, avec le dessin d’un petit garçon. Ils m’ont dit : vous n’avez qu’à faire les aventures d’un petit garçon avec un petit renard, ce qui deviendra Nanar et Jujube [1962-1965]. J’ai jamais compris pourquoi ils tenaient à avoir un renard, étant donné qu’ils avaient déjà Muzo, de Placid et Muzo. Mais moi, on me dit de faire, je fais.

Comment avez-vous rencontré René Goscinny ?

Trois ans après, en 1965. Mon but, c’était Pilote. Plus burlesque, plus second degré, alors qu’à Vaillant, je ne pouvais pas : on s’adressait à des mômes de 7-8 ans. Même Gai-Luron était déjà trop intellectuel. Mais je ne leur jette pas la pierre : Vaillant c’était bien, et puis j’y avais des copains, comme Tabary. Un jour, j’ai préparé une histoire et j’ai pris rendez-vous avec les deux têtes pensantes de Pilote, Goscinny et Charlier, et ça a marché. Pendant plusieurs années, j’ai collaboré aux deux journaux, au rythme de quatre planches d’office par semaine : deux pour Vaillant, deux pour Pilote. C’était pas pour gagner plein de sous, mais parce que j’adorais ça. Les sous venaient après. Comme disait Goscinny : « C’est une affaire entre mon contrôleur des contributions et moi. »

Aviez-vous en tête, avec Goscinny, d’importer en France l’esprit non-sense du magazine américain Mad ?

Importer l’esprit, non. Goscinny avait collaboré à Mad, quand il vivait aux États-Unis. Il était très pote avec Harvey Kurtzman et travaillait dans son atelier avant que ce dernier ne crée Mad. Goscinny voulait d’ailleurs une rubrique « à la Mad » dans Pilote, mais les auteurs français ne connaissaient pas, il remettait donc son envie dans sa poche et son mouchoir par-dessus. Puis un beau jour, deux ou trois mois après mon entrée à Pilote, on s’est rendu compte qu’on aimait Mad tous les deux. Il m’a proposé de faire Les Dingodossiers, une espèce d’équivalent selon lui de l’esprit Mad : pas de héros, un comique didactique. Mad, c’était tout de la parodie, de la dérision, de l’autodérision même. Kurtzman s’est occupé des vingt-six premiers numéros, après il y a eu des salades avec l’éditeur, Bill Gaines. Il a laissé tombé et ça a été repris. Par la suite, Kurtzman s’est acoquiné avec Hugh Hefner, le créateur de Playboy, et a fondé une revue, Trump [1957], puis Humbug [1957-1958] et Help! [1960-1965]. Avec Will Elder, ils ont aussi régulièrement collaboré à Playboy. Trois albums couleurs sont sortis en français, c’est le Châtelet de la bande dessinée comique : ils faisaient ça à la peinture et chaque case était un tableau. Ils avaient plein d’invités : Frank Frazetta, Jack Davis, des gars de l’ancien Mad qui venaient. Vous connaissez Frazetta ? Mais si : il dessinait des balèzes et des nanas vachement bien roulées, énormes. Sur le n°1 de Métal Hurlant, Moebius avait repris l’idée d’une illustration de Frazetta.

Vous ne vouliez donc pas adapter Mad à la française ?

Jamais vraiment, non. C’est plutôt du domaine de l’influence. Mais il n’y avait pas que Mad. J’ai toujours été sensible au burlesque ; au cinéma, chez Tex Avery, ou en musique, chez Spike Jones. L’esprit enfantin. Il y a eu des tentatives d’adaptation de Mad par l’équipe de Hara-Kiri, mais ça n’a jamais marché. C’est tellement américain que faut être malade mental comme moi pour se marrer. En lisant les premiers numéros, je riais à des parodies sans connaître les références – la série télé Dragnet, par exemple. Je revenais de l’armée quand j’ai découvert Mad. Et puis tout s’est accumulé : Marx Brothers, Woody Allen, Monty Python. une sorte de confiture qui s’agglutine pour ressortir dans son propre travail.

Très tôt, vous vous êtes mis à vous dessiner vous-même. Pourquoi ?

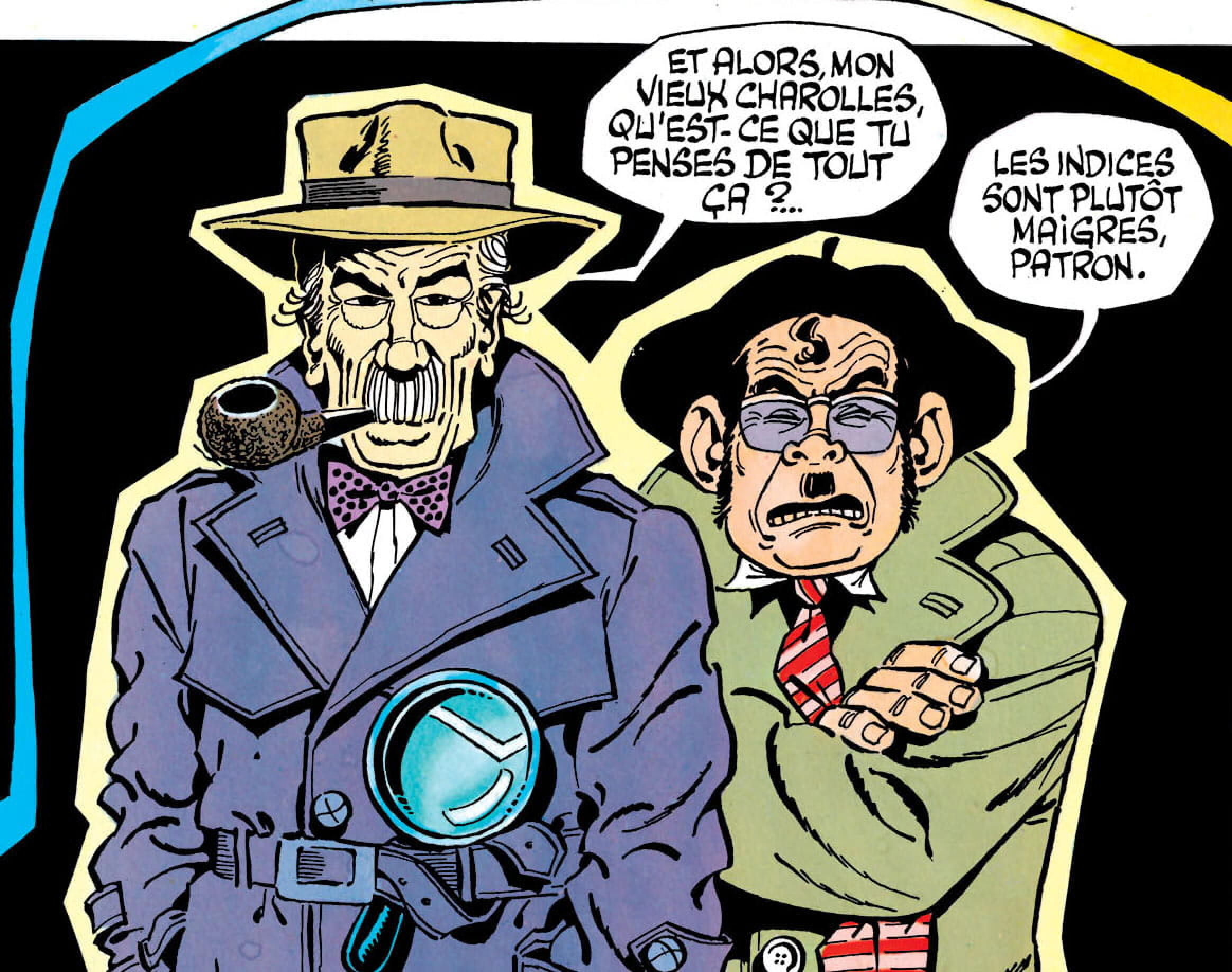

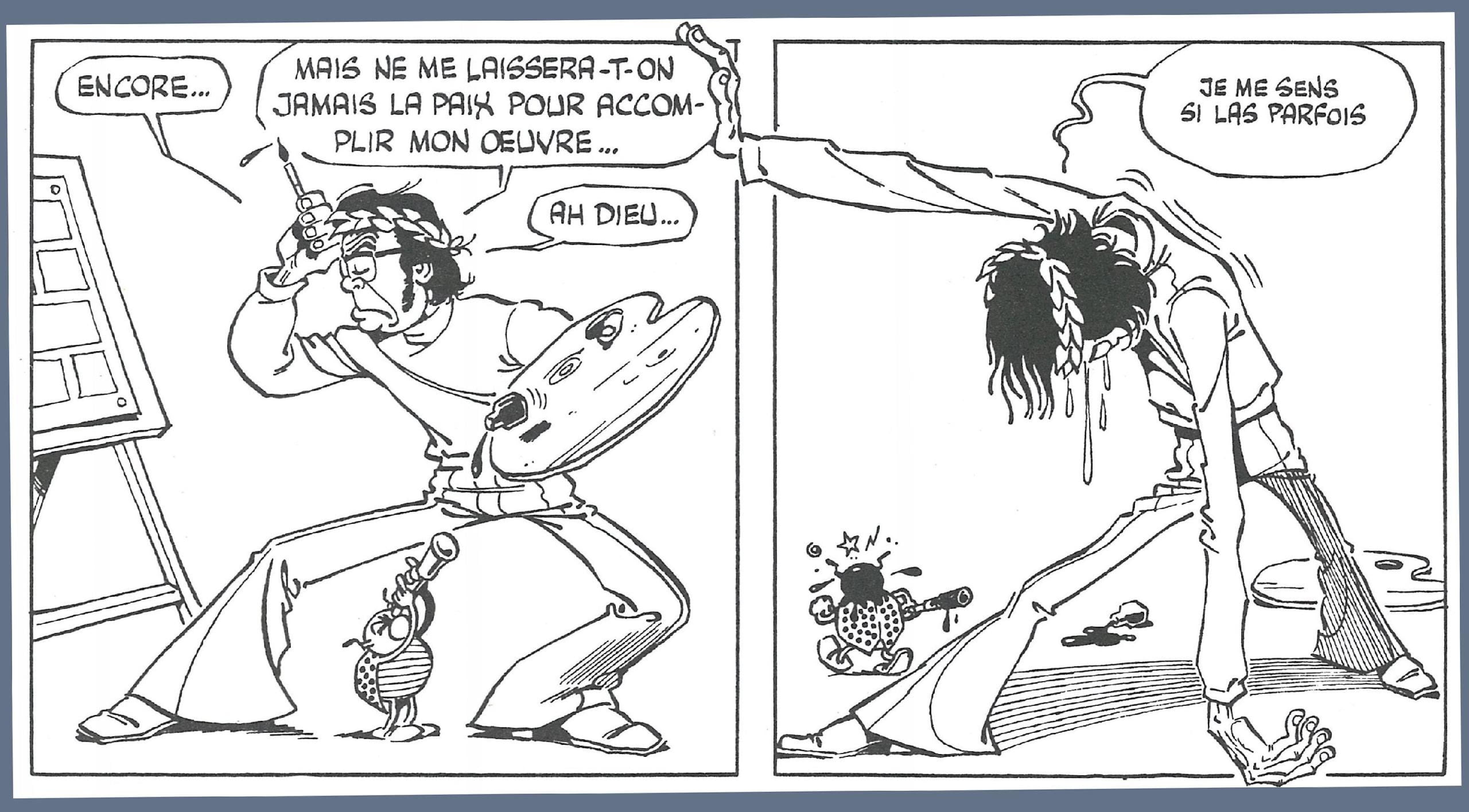

D’abord dans Les Dingodossiers, puis dans la Rubrique-à-brac. Dans Gai-Luron, je me dessinais, mais de dos ; quand il n’était pas content, il venait m’engueuler en passant par l’encrier. C’est venu du fait que je n’avais pas de héros ; le héros c’était moi, dans le texte. D’abord en dingo-enquêteur, puis en « moi-je » qui parle à « vous-lecteurs ». Comme à la télé, c’était interactif. Il suffit d’un glissement entre le moment où on écrit « je » et celui où on se dessine. Quand j’ai commencé Les Dingodossiers, les collègues du canard me disaient : « Mais ça va pas ? Maintenant que tu es dans la place, qu’est ce que t’attends pour créer un héros, un super-machin, un détective-n’importe quoi ? Sinon, qu’est-ce que tu feras de tes planches, après ? T’auras plus qu’à les jeter à la poubelle… » Or, ça continue d’être vendu en albums. J’ai pas eu beaucoup de héros : Gai-Luron pendant six ans, puis Hamster Jovial et Pervers Pépère, voilà, le temps d’un album. Dans la Rubrique-à-brac. le « héros », le personnage principal auquel le lecteur pouvait s’identifier, c’était moi. Je me dessinais à toutes les sauces. Là où c’est le plus près de moi, c’est la couverture des Inédits. Le maquettiste m’avait dit, avec plein de délicatesse : « Tu te dessines trop bien. Faudrait quand même pas oublier ton âge et ton bide. » Sinon, il y avait des gags récurrents : Newton, la coccinelle, « un humour glacé et sophistiqué »… Je précise que pour comprendre la notion de gag récurrent, il faut montrer la photo d’une bonne femme en train de récurer une casserole.

Tronchet parle du personnage-Gotlib, vêtu de son manteau d’hermine, coiffé de sa couronne de lauriers et plein de mégalomanie effrénée, comme d’un « idéal inversé » pour le timide que vous êtes. Oui ?

C’est un travail d’auteur, qui ne se faisait peut-être pas avant. Après 1968 et L’Écho des Savanes [fondé en 1972 par Gotlib, Brétécher & Mandryka], il y a eu une sorte de mutation : avant, on racontait des histoires et aujourd’hui, les auteurs s’expriment. Hergé. ses histoires sont majestueuses mais… (bon, vous allez hurler : Tintin, moi je n’aime pas. Je n’ai jamais aimé Tintin), ceux qui connaissent bien Tintin diront toujours qu’il y a du George Rémi dedans. Mais quand on connaît pas, ce sont des aventures très bien ficelées avec un humour un peu débile. L’autre grand, c’est Franquin. Je l’ai très bien connu. C’était vraiment un artiste, facilement déprimé, voulant toujours aller plus loin, quand il en avait marre d’un truc il le lâchait… pour en arriver à cette splendeur : Idées noires. Avec Delporte et d’autres, ils ont fait Le Trombone illustré, un supplément agrafé à l’intérieur de Spirou, plus adulte, ce qui n’a pas plu aux parents des jeunes lecteurs de Spirou. Le directeur a dit : « Vous arrêtez ça tout de suite ! ». Et là-dedans, il y avait Idées noires. J’ai sauté à la gorge de Franquin : « Je le veux pour Fluide, je le veux pour Fluide ! » Et il l’a continué l’espace d’un album et demi.

Quelles étaient vos relations avec Franquin ?

Je le voyais quand j’allais à Bruxelles, je connaissais sa femme, sa fille. C’était un type adorable, le cœur sur la main, qui recevait les jeunes dessinateurs. Il avait dix ans de plus que moi. J’adorais ce mec-là et son travail m’a beaucoup influencé. Je le connaissais moyennement, hein : j’avais du plaisir à le voir, peut-être lui aussi, mais on peut pas dire que c’était un vache de copain ou d’ami. Et puis c’était un des seuls à avoir un avis complètement positif à propos de L’Écho des Savanes, alors pour que les autres, notamment l’école belge, c’était des trucs qu’on a le droit de faire sur un coin de table, mais pas dans le travail. Dès le n°1, Franquin nous a appelé, Mandryka, Brétécher et moi, pour nous dire qu’il s’était marré. Un mec formidable.

Et avec Goscinny ?

Un relation de père à fils, pas ouvertement. Un peu ambigu, parce que c’était le patron, mais j’étais très attaché à lui. C’est le type qui m’a accueilli et qui m’a laissé faire. Et puis quand il y a eu L’Écho, ça s’est gâté un peu. Puis, quand j’ai quitté Pilote pour me consacrer totalement à L’Écho puis à Fluide glacial [fondé en 1975 par Gotlib, Alexis et Jacques Diament], on a eu une… cassure dans notre relation d’amitié professionnelle. Et je suis persuadé qu’on s’en serait sortis avec le temps, mais il est mort [en 1977]. On aurait oublié tout ça.

Peut-on évoquer, justement, votre rupture avec Goscinny ?

Non, parce qu’il n’y a pas eu d’engueulade. Il était contre les trucs à base de sexe et de pipi-caca. Mais si j’avais continué à Pilote comme par le passé, rien ne se serait passé, on ne se serait jamais fâchés. Ce qu’il l’a beaucoup touché c’est, je crois, que je me barre du journal. Quelques années plus tôt, il m’avait accueilli à bras ouverts, il a donc eu l’impression d’une trahison. Et moi, j’avais un complexe de culpabilité terrible, mais comme on dit : chacun sa vie. Et ensuite, on a été suivis par tous les autres, et ça a indirectement provoqué la chute de Pilote. Un véritable exode : les gars s’en allaient fondé leurs journaux à gauche à droite. Puis Pilote est devenu mensuel jusqu’au jour il a été obligé de s’arrêter.

Je sais pas si je devrais raconter tout ça parce qu’il y a sa fille, qui voue un culte à son père, en gardienne du temple… c’est un peu préoccupant par moments.

Vous aviez envie d’une BD plus adulte ?

Faut se méfier du terme « adulte ». Sous prétexte que je me suis mis à faire des quéquettes, du caca et du pipi, tout le monde a hurlé à la BD adulte. Or, je vois pas en quoi dessiner des biroutes et des gars en train de faire caca a quoi que ce soit d’adulte. J’ai eu énormément de plaisir à travailler dans ce canard trimestriel, L’Écho, pendant trois ans et demi. Mais ce fut un sas pour passer d’un état à un autre, un peu comme une cocotte-minute dont on aurait soudé la sifflette et qui explose. Alors ça fout la merde partout ! Mais je n’ai jamais eu envie de passer ma vie à dessiner ce genre de choses. Ça représente un moment. Aller très loin pour ensuite revenir à des choses plus sages. Travailler dans L’Écho, ça permet d’intégrer des foules de choses qu’on sent déjà dans les dernières Rubriques-à-brac. Notamment dans celle intitulée L’acte sexuel chez les animaux. On le voyait chez l’amibe, le cochon, l’éléphant et l’homme, avec les différentes étapes, danses de séduction, parfums… Au moment de représenter l’acte sexuel du couple humain, j’ai mis des photos de Bouddha, un bouquet de fleurs, un paquebot. Par la suite, si j’avais vraiment dessiné l’acte de copulation, ça aurait été moins drôle. Un peu de contraintes oblige parfois à trouver des idées.

J’ai toujours nié que mes bandes étaient pornographiques. C’est de la BD d’humour avec du sexe dedans. Mais quand j’ai dessiné Au p’tit bois charmant, j’avais un peu la trouille, mais je l’ai fait quand même. La pipe à Jean Valjean, je savais que ça passerait pas. Il a fallu mettre un sticker « réservé aux adultes ». Les trois Rhââ Lovely [1976-1978] sont très cochons, les deux Rhââ-gnagna [1979-1980] sont beaucoup plus gentils et plus évolués que la Rubrique-à-brac, sans dénigrer celle-ci. C’est ce dont je suis le plus content, dans tout ce que j’ai dessiné.

L’Écho, Fluide et ces BD-là, c’était de la contre-culture, comme Actuel ?

On me l’a dit, mais moi je n’avais pas du tout l’impression de m’élever contre la société, faire la révolution et tout ça. Une fois, je suis tombé sur le cul : en mai 68, quand tout le monde était très politisé, j’ai dessiné deux pages… sur la tortue. On parlait de toute cette remise en cause politisée de la société, que je n’y arrivais pas à exprimer, et Gébé m’a dit : « Détrompe-toi : tes deux pages sur la tortue, y a des bourgeois, ça ne leur plaît pas beaucoup ! » Peut-être qu’il avait raison. Ce n’est pas que je ne le pense pas, mais ça m’amuse pas professionnellement de traiter ces sujets. Moi je dessine pour faire rigoler ma concierge et deux-trois copains.

Il n’y avait que trois trucs qui me faisaient aller de l’avant : le boulot, ma femme et ma fille – pendant les événements de mai, ma femme était enceinte, il n’y avait plus d’essence, on est parti voir un couple de copains à Rouen et ce sont eux qui nous ont appris que toute la nuit ; il y avait eu la merde boulevard Saint-Michel. « Ah bon ? ». Je suis vraiment nul, je m’intéresse à ces choses-là de manière très superficielle, et comme j’ai une attitude de recul, on n’y peut rien, ça change rien, ça sera toujours pareil. Soixante ans après, l’antisémitisme réapparaît, le Front National avance, ça ne s’arrêtera jamais.

Quel rédacteur en chef étiez-vous ?

Pas du tout comme Goscinny. Pilote contenait une moitié de BD comiques et l’autre moitié de BD réalistes. J’étais dans son bureau avec lui, il recevait le nouveau numéro et commentait : « Vous voyez, cette histoire-là, je suis pas très client. » Même si ça lui plaisait pas, il considérait que ça plairait aux lecteurs. Il était très professionnel. Or, moi, pour Fluide, j’étais convaincu qu’il était absolument nécessaire d’adopter une ligne : choisir le créneau de l’humour (pas le plus mauvais). Mes choix étaient complètement subjectifs. Je ne rencontrais jamais les auteurs, on recevait les planches par la poste. Parce que si c’est bien, ça va, si c’est à chier, je ne peux pas le dire. Paraît que Wolinski, quand il était rédac’ chef de Charlie mensuel, disait : « Écoute vieux, tu ferais mieux d’aller garder les vaches. » J’ai vu des gars que j’avais refusé se faire publier ailleurs. Ça m’a un peu déculpabilisé.

D’après Léandri, « le seul critère, c’était que ça fasse rire Gotlib ».

Léandri m’a procuré des bonheurs ineffables. Pour avoir le numéro de commission paritaire de Fluide glacial, il fallait un certain quota de textes, mais je voulais pas d’une rubrique rock ou cinéma, je cherchais plus original. Un jour, j’ai reçu la visite d’un barbu avec une pile de textes dactylographiés. Je les ai lu au lit et je me suis marré. Depuis le n°2 ou 3, il n’a pas arrêté. Depuis trente ans !

Léandri et Maëster reconnaissent votre « fibre du grand public ». Vous n’aimiez pas l’humour élitiste où les gags ne concernent que trois personnes.

Faut se débrouiller pour mettre les lecteurs dans la confidence. Le truc, c’est de mettre le plus possible de gens dans notre camp, tout en ne dédaignant pas ses propres goûts. Mais je ne suis pas sûr d’avoir fait le bon choix. J’aurais dû continuer à dessiner parce qu’après, j’avais deux casquettes, auteur de BD dans Fluide (je l’avais fondé pour ça : faire ce que je veux dans mon journal) et celle d’être une sorte de directeur artistique. Deux choses qui n’allaient pas ensemble dans ma tête. Ce qui a conduit a une sorte de désaffection, pour aboutir à me faire arrêter la BD.

Pourquoi ?

J’en sais rien. Une hérésie psychologique. Je ne pouvais pas assurer les deux rôles à la fois. Mais peut-être que même sans le journal, j’aurais arrêté la BD. Pourquoi j’ai arrêté la Rubrique-à-brac ? Elle pouvait durer cinq cents ans. Pour une raison inconnue, j’en ai eu marre. J’en avais un peu fait le tour. Ça correspondait à l’arrivée de L’Écho, un souffle nouveau. Puis le souffle nouveau post-Écho, ça a été de créer un journal, Fluide. Les premières années, ça a été très jubilatoire, puis c’est devenu fatigant. Pas physiquement, mais j’en ai eu marre. C’est dur à expliquer.

Quel regard portez-vous sur Fluide aujourd’hui ?

C’est comme quand ils interviewent Peter Gabriel à propos de Genesis : « Ça m’énerve qu’ils aient réussi sans moi. » Bon, il y a des trucs que, moi, j’aurais jamais pris. Mais il y a de nouvelles têtes. Larcenet, La Ligne de front, c’est un chef-d’œuvre. Goossens, fabuleux. Le gars qui vire Goossens ou Larcenet, c’est un connard.

Qui vous fait rire, dans la BD ?

Un mec qui me fait vraiment marrer, c’est Zep. Titeuf, c’est à hurler de rire et il mérite largement son succès. L’univers dans lequel il fait naviguer ses mômes, écoutez comment ils parlent… Il a trouvé le filon. Il n’aurait peut-être pas pu le faire il y a vingt ou trente ans. Son dessin est très drôle. Et son canard pour mômes, Tchô, même moi, ça me fait marrer. Parce qu’il y a du second degré, qu’il n’y avait pas dans Vaillant. Les mômes ont évolué. Mon petit-fils, Marius, il est écroulé de rire quand il lit les histoires de Zep.

Pourquoi n’être jamais passé à l’écriture ?

Je m’y suis mis dans mon autobiographie, J’existe, je me suis rencontré [1993], mais j’ai eu tellement de mal, beaucoup de mal sans dessin. D’ailleurs, on me l’a dit : « Ton texte, on dirait de la BD sans dessin. » J’ai l’ai livré avec un an de retard. Chaque fois que je relisais un truc, je trouvais ça à chier. Je voulais écrire la suite, jusqu’à mon entrée dans la profession, mais…

Maëster, Tronchet et Léandri s’accordent sur un point très précis : la planche de Gotlib qui les a le plus touché, c’est celle où vous évoquez votre mère, quand elle vous regarde passer à la télévision.

La veillée des chaumières…. C’est paru dans Rhââ. C’est pas vraiment autobiographique. Ma mère n’a pas vécu ça. Mais à la fin de sa vie, elle était très bougon, n’allait plus bien dans sa tête. « Mon fils, il a des mains en or. Son père n’a jamais voulu qu’il fasse un boulot fatigant. » J’ai volontairement mis un texte très très abscons. Elle comprend que dalle, mais elle est en extase. « Il est intelligent, hein, il est intelligent. » Une tranche de vie. Tout con. Je me sens mieux quand je déconne. J’ai un fond angoissé, donc ça me fait du bien, c’est le coup du clown triste. J’ai une certaine tendance à être hypocondriaque.

Combien d’albums vendus ?

Entre quatre et cinq millions, en quarante ans, dont 70% de Rubrique-à-brac, puis Les Dingodossiers. Gai-Luron, ça s’est jamais vraiment vendu. Au début de Fluide, ça nous a servi de starter, on sortait des albums brochés, ça faisait une petite trésorerie. Sinon, il y a les cartes postales, ça marche incroyable. Les chaussettes aussi.

Votre dernier album, c’est La Bataille navale ou Gai-Luron en slip, en 1986…

Ouais, mais ils en ont vendu 332 et demi. Pour bien comprendre le sens de cet album, il fallait avoir lu les dix précédents. Ça correspondait à mon état d’esprit du moment : quand Gai-Luronjouait à la bataille navale avec Belle-Lurette, c’était un substitut. Enfin, c’est quelqu’un qui me l’a dit. Moi, j’y pensais pas.

… et votre dernière planche date de 1988. La BD ne vous manque pas ?

J’ai continué un peu, mais les dernières que j’ai faite, j’étais vraiment pas content. Je dessine encore, mais plus de la BD. Ça ne m’intéresse pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. J’y réfléchis comme ça, sans plus. Sur Gai-Luron en slip, j’ai eu une terrible crise de sciatique du bras. J’ai vachement souffert et il y a eu une espèce de bruit comme quoi j’avais un cancer… Et j’ai pas fait beaucoup d’exercice dans ma vie. J’étais toujours assis à ma table. Ça , c’est une erreur : il ne faut pas seulement s’occuper de son cerveau, il faut aussi s’occuper de son corps.

Vous faites quoi, aujourd’hui ?

J’écris, des fois. On me demande parfois des collaborations régulières, mais ça fait chier. Un truc qui m’exciterait peut-être, c’est de rentrer dans le dessin animé. Je l’ai un peu fait avec Canal+ et La Coccinelle au musée. Alors il y a des trucs en préparations mais ça dure tellement que je suis complètement découragé. Ce qui m’amuserait, ça sera des conneries comme la Rubrique-à-brac, mais en animation. Du dessin animé traditionnel, de la 3D, et pourquoi pas du film live, un mélange. Pas une adaptation au pied de la lettre, mais par exemple, les rubriques animalières du Professeur Burp, avec les animaux en dessin animé et Burp joué par un comédien. Mais c’est vachement dur. Il y a tellement d’instances qui rentrent en jeu… Quand on est seul devant sa feuille de papier, on dit merde à tout le monde !

Propos recueillis par Richard Gaitet.