Mémoire vivante du reggae, voilà quarante ans que David Rodigan propage le virus jamaïcain à travers le monde.

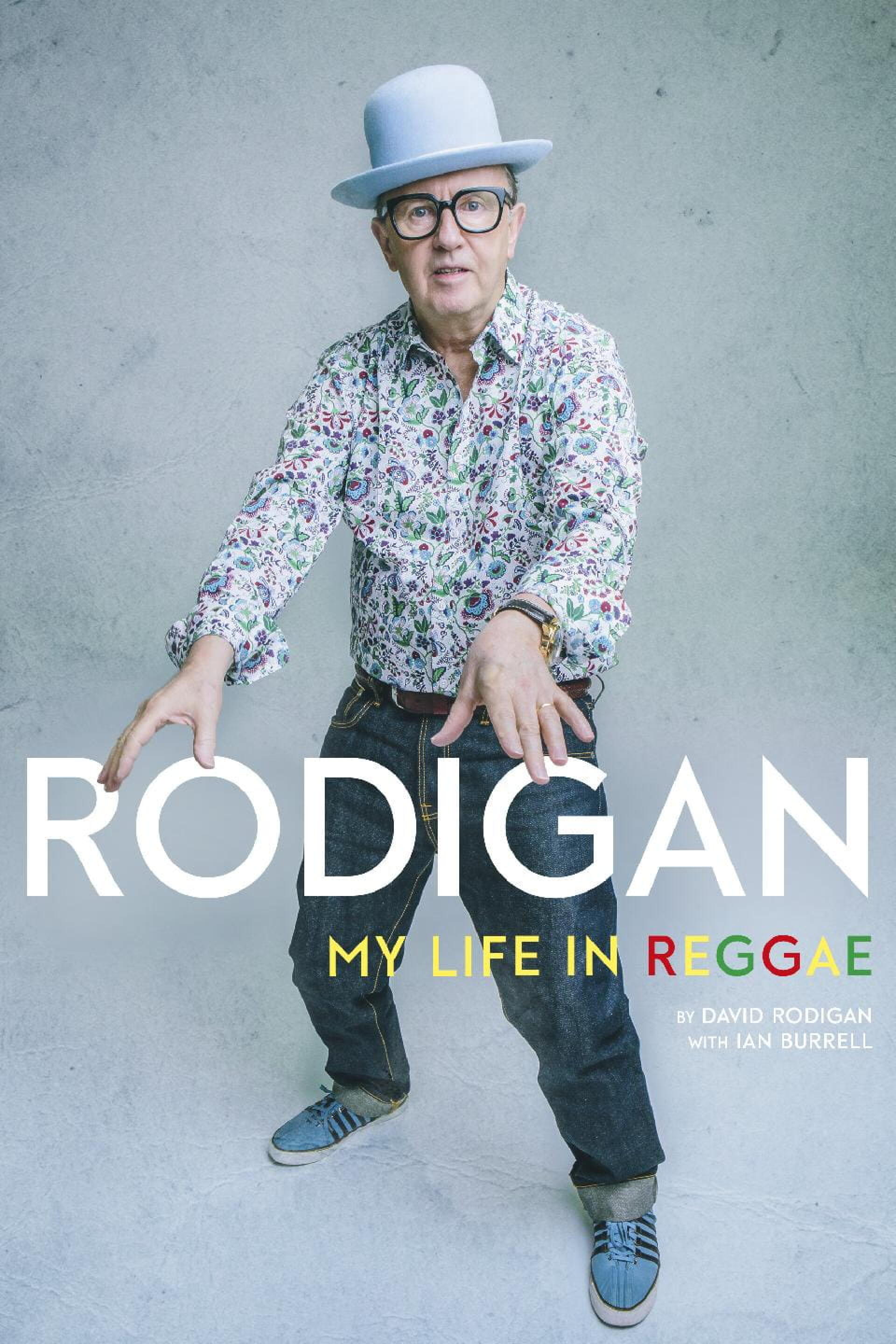

Globe-trotter de la FM anglaise (son show du moment est à écouter sur BBC Radio 1 Xtra), champion du monde de soundclash, propriétaire de milliers de dubplates (ces versions modifiées de tubes reggae à sa gloire), mémoire vivante du reggae, voilà quarante ans que David Rodigan propage le virus jamaïcain à travers le monde. Il vient de sortir son livre My Life in Reggae, dans lequel il raconte ses virées en BMW avec le producteur Junjo Lawes dans les rues de Kington, son interview interrompue avec Burning Spear après avoir tiré sur le spliff du chanteur ou la fois où Lee “Scratch” Perry s’est mis en tête de redécorer son appartement avec un marqueur. Et bien d’autres choses encore.

Dans votre livre, vous racontez vos quarante années passées dans le reggae, mais on dirait qu’à aucun moment, vous n’avez eu de plan de carrière ?

Parce que DJ était la dernière chose à laquelle j’aspirais ! Je voulais devenir acteur de théâtre. Mon ambition était de rejoindre la Royal Shakespeare Company. Je suis tombé dans le reggae par accident. Ma copine avait écrit une lettre de ma part pour un poste d’animateur sur BBC Radio London. J’ai passé l’entretien, qui a tourné court quand ils m’ont dit qu’ils cherchaient un animateur noir. Après quelque temps, ils m’ont finalement confié l’animation de l’émission reggae du dimanche midi et j’étais juste content de pouvoir partager ma passion. Ensuite, les astres étaient alignés, mais toutes ces choses sont arrivées sans forcer. On m’a donné l’opportunité de creuser le sujet et je l’ai saisie, comme n’importe quel passionné l’aurait fait.

Vous êtes parti en Jamaïque pour la première fois en 1979. Était-ce très différent de ce que vous en imaginiez ?

Dans ma tête, j’avais créé un monde, j’imaginais à quoi ressemblait le studio de King Tubby, quelle tête il avait. Il y avait très peu de photos à l’époque. Alors aller sur Maxwell Avenue chez Channel One et Harry J, partir sur Orange Street, chez Tubby, le rencontrer avec Jammy, c’était dingue ! Je traînais dans son studio, ensuite j’allais chez Dynamic Sounds prendre des promos, puis chez Randy’s acheter des disques. Chaque jour, je vivais quelque chose de nouveau, j’étais au cœur de tout ça. La chaleur, les odeurs, les gens, la façon dont ils s’habillent, dont ils parlent, dont ils marchent… Toute l’expérience culturelle jamaïcaine m’a fait décoller.

Et un an plus tard, vous rencontriez Bob Marley, à Londres cette fois.

Soixante secondes plus tard, je l’aurais raté. S’il y a eu une connexion mystique dans ma vie, c’était ce moment. Je montais les escaliers chez Island Records, un vendredi après-midi, et Bob les descendait. J’ai zappé toutes les conventions sociales. J’ai juste dit : « Bob Marley, vous ne me connaissez pas, mais s’il vous plaît, venez dans mon émission à la radio demain soir. » Il était un peu surpris, il m’observait en se demandant ce qu’il se passait. Avec lui, il y avait Family Man et un autre type d’Island. Il m’a regardé et il a dit : « OK, je viens. Au fait, je viens juste de finir ma nouvelle chanson, tu veux l’écouter ? » C’était « Could You Be loved ». Il a remonté les escaliers et m’a emmené dans la salle d’écoute. Dans ma tête, je me disais : personne ne va jamais me croire !

La couleur de peau est un des thèmes du livre. J’aimerais revenir sur l’épisode du clash de 1997, qui vous opposait au fameux soundsystem jamaïcain Killimanjaro, quand Ricky Trooper, le selector, vous a traité de « white boy ». Sur la vidéo, on sent votre amertume mais aussi votre stupeur, comme si, après vingt ans dans le reggae, vous ne vous attendiez plus à ce genre de choses.

J’étais déçu et choqué. On l’entend dans ma voix. La foule était aussi choquée et a montré clairement son mécontentement. Le truc avec les Jamaïcains, c’est qu’ils parlent sans filtre. Ils ne retiennent pas leurs coups. Et quand Trooper a joué la carte raciale, le public ne l’a pas accepté, et c’était la fin du clash. Il m’a fait mal. Je ne comprenais pas pourquoi il avait fait ça. On avait joué notre premier clash en 93, on se connaissait ! C’est comme s’il m’avait trahi en tant que collègue DJ. Simplement à cause de la couleur de ma peau.

Vous lui avez reparlé après ?

Je suis rentré en voiture avec le propriétaire de Killamanjaro, Papa Jaro, qui s’est excusé abondamment. Trooper est rentré de son côté et je ne l’ai pas vu pendant longtemps. Quand on s’est de nouveau rencontrés, des années après, il m’a dit : « Je sais que je n’aurais pas dû faire ça, je m’excuse. Mais j’étais désespéré, il faut que tu comprennes : si tu ne m’avais pas battu, ça n’aurait pas été grave, parce que tu es un DJ de radio, pas de soundsystem. Pour moi, en tant qu’homme noir et DJ de soundsystem, ne pas gagner ce clash contre toi, ça aurait été compliqué en revenant en Jamaïque. On se serait moqué de moi. » C’est quelque chose que je comprends mais il y avait une ligne à ne pas franchir.

Est-ce que vous vous demandez parfois si vous auriez eu cette carrière si vous étiez noir ?

(Silence.) Hum, on ne m’a jamais posé cette question… (Silence.) Je ne me suis jamais posé cette question. Est-ce que c’est une réponse correcte ? (Silence.) J’ai remarqué que certaines personnes m’ont dit : « Tu n’aurais jamais été aussi loin si tu avais été Noir. Tu as des avantages parce que tu es Blanc. » Certains Noirs me l’ont dit, mais pas méchamment, juste pour exposer les faits. Je comprends pourquoi ils disent ça bien sûr.

Pour finir, est-ce que vous avez un projet pour toutes vos dubplates ? C’est un morceau de patrimoine du reggae.

J’ai deux fils qui sont aussi dans la musique, ils vont hériter de ma collection de dubplates et ils décideront quoi en faire. Je n’ai en tout cas pas prévu de sortir une compilation comme l’a fait Stone Love. Je trouve que ça va à l’encontre du concept de dubplate. Ce qui rend ces disques spéciaux, c’est justement le fait qu’on ne peut les entendre qu’à de rares occasions, quand le selector décide de les jouer. À Berlin, il y a deux semaines, je vois une pancarte avec, écrit à la peinture, « s’il te plaît joue la dubplate de Phyllis Dillon. » Je ne l’avais pas avec moi. Ils étaient dégoûtés… Mais si on entendait ces dubplates partout, ça les rendrait moins intéressantes, non ? Les plus précieuses, celles que j’ai enregistrées au début de ma carrière, ne quittent ma maison que très rarement. Par exemple, j’ai deux dubplates de Prince Buster que je ne joue quasiment jamais. Hard Man Fi Dead et Ghost Dance. Sur Ghost Dance, Buster nomme tous les soundsystems avec lesquels j’ai clashé, Jaro, Stone Love… Je ne la joue jamais parce que je veux qu’elle soit spéciale pour l’éternité.

À écouter également, l’interview de David Rodigan par Bob Marley, en juin 1980.

Visuel : (c) Getty Images / Joseph Okpako