Trois jours après l’ouverture, le seul film palpitant du festival est celui que se racontent la presse et l’industrie sur l’avenir de Cannes.

À quoi tient le festival de Cannes ? Aux images. Celles des films bien sûr, mais aussi celles que le grand raout du cinéma mondial provoque. Il y en a une qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux et dans la presse internationale depuis hier. Une femme en tenue de soirée s’y vautre sur le fameux escalier du Palais pendant la non moins fameuse montée des marches. L’édition 2018, particulièrement singulière (Cannes et donc forcément son incarnation auprès de l’industrie et des médias, Thierry Frémaux sont face à plusieurs tempêtes en cours, des mutations profondes du business avec l’irruption de Netflix à l’ère post-Weinstein en passant par une remise en question de la position longtemps influente du festival) a trouvé son premier symbole, avec cette personne qui a chuté. Cannes comme colosse aux pieds d’argile.

Helen Mirren très lookée sur la Croisette lors du 71e Festival de Cannes, le 12 mai 2018. https://t.co/iIAlJeZ49q via @purepeople

— Zaza (@zaza75013) 12 mai 2018

Plus que les films, c’est de cette fragilité que tout le milieu du cinéma présent sur la croisette parle cette année. Un peu comme si la gueule de bois qui se manifeste généralement après une dizaine de jours à être ivres de films et de fêtes s’était invitée dès le début sous forme de migraine persistante.

Elle est pas mal aidée par la mise en place de changements dans l’organisation (notamment pour la presse, qui découvre désormais au mieux la compétition en même temps que le « vrai public » de professionnels, censé être moins vindicatif que la critique, voire le lendemain) dont on peine à savoir jusque-là si elle est bénéfique ou non à l’accueil fait aux films. Même perplexité devant une compétition qui sur le papier fait table rase du passé, en évinçant les réalisateurs habitués pour ouvrir le sérail à une flopée de petits nouveaux mais qui semble aussi avoir souffert du refus de grands noms, préférant ne pas se risquer à la vox journalisti ou se lancer dans une course aux Oscars que de rester à l’ombre de la palme.

À la conférence de presse annonçant les heureux élus, Thierry Frémaux et Pierre Lescure y sont aussi allés de leur couplet autour d’une interdiction (courageuse quand Cannes est depuis si longtemps une éphémère république bananière de l’ego et de l’entre-soi décrétée des selfies sur les marches, estimant qu’il faudrait désormais venir à Cannes non plus pour « se voir » mais pour « voir ».

Alors, au bout de trois jours qu’est ce qu’on a vu ici ? D’abord une croisette au gout d’un peu plus vide que d’habitude – même le barnum des panneaux publicitaires sur les façades des palaces semble en voilure réduite. Et puis des films qui, du côté de la sélection officielle en très grande majorité se réfugient dans l’amour, réclament de la compassion face au chaos du monde. Ça peut être l’amour entre parias (le lépreux et l’orphelin de Yomeddine, aussi attachant qu’anecdotique road-movie égyptien), entre sœurs (À genoux les gars, assez pénible tentative de revisite « Kechichienne » des Beaux gosses), au féminin (Rafiki et son coup de foudre lesbien au kenya, rikiki plaidoyer LGBT), l’amour vache et trash (les freaks mutants de Border, inégal mais étonnant film fantastique danois) ou l’amour cash pour la jeunesse et son éternel besoin de rébellion dans Leto.

À part ce dernier, vibrante épopée, façon Velvet Goldmine – jusque dans une B.O quasi-commune – , du rock soviétique au début des années 80, qui sait à la fois jouer sur l’appel à la dissidence et sur la mélancolie des meilleurs feel good movie, tout ça ne fait pas encore de grands films, mais semble donner l’inattendue note d’intention d’un festival particulièrement fébrile : aimez-nous avant de nous juger.

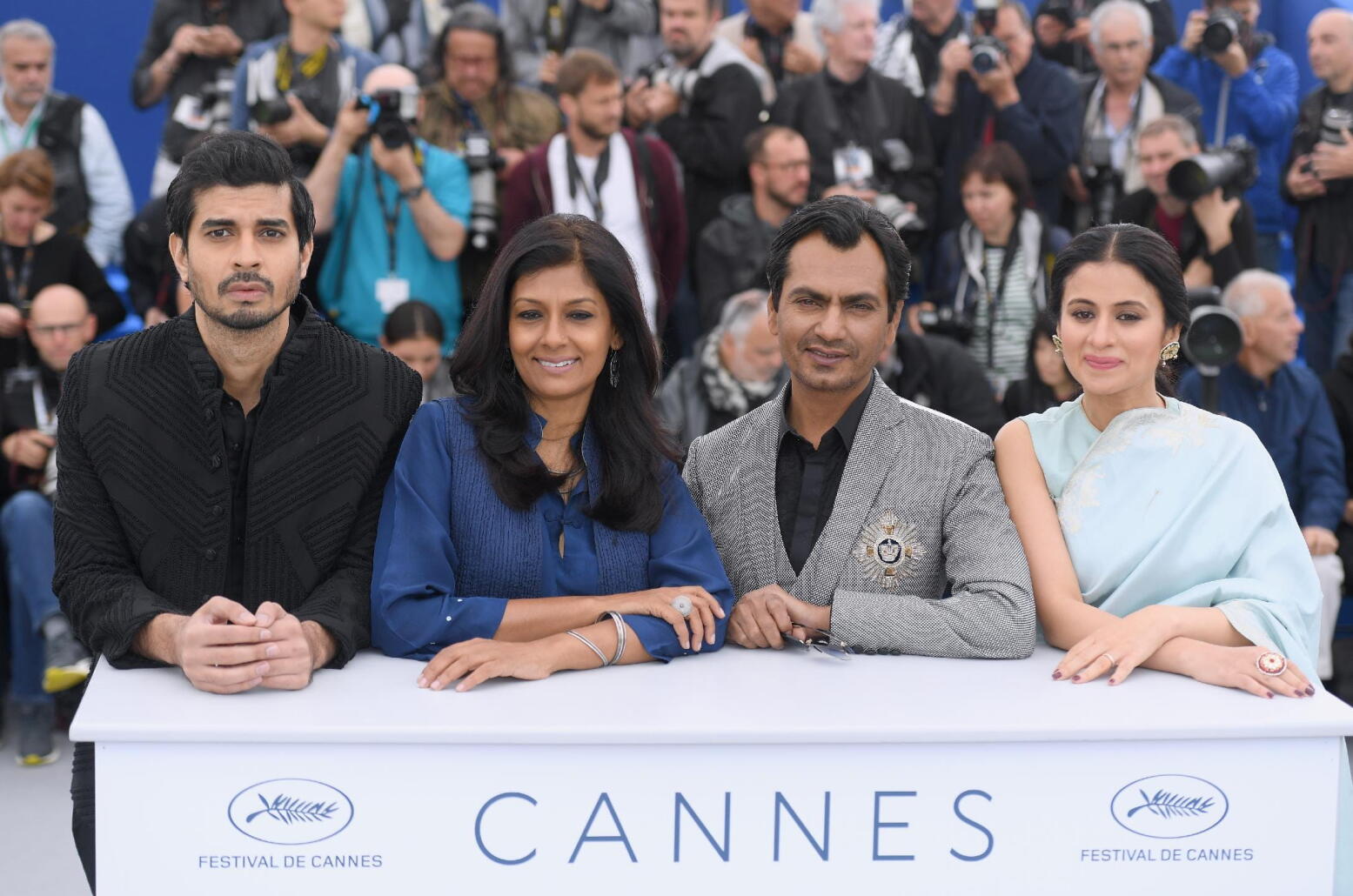

Visuel : (c) Getty Images / Stephane Cardinale – Corbis