C’est l’usage en France depuis 1972 : le mercredi est le jour dévolu aux sorties filmiques. Une tradition calendaire sur laquelle s’est calé l’IBoat pour déterminer le placement hebdomadaire (ou presque) de ses séances estivales en plein air. Elles seront au nombre de neuf – un flambant neuf sur l’écran, une fois le soir tombé -, brassant pêle-mêle du documentaire et de la fiction, des films d’hier (du sixties, du eighties …) comme d’aujourd’hui, qui saura mettre dans le mille, telle la tournoyante pioche du petit galibot de Jean Mineur (puis Médiavision), chez tous les tempéraments cinéphiles – oui, tous.

Si vous ne me croyez pas, on va s’attarder sur quelques-uns de ces métrages proposés par le bateau bacalanais sur sa terrasse. Vous verrez qu’il y a de quoi faire, de quoi voir, de quoi garnir abondamment son Agenda du Loisir Culturel bordelais – et sans débourser davantage qu’un misérable billet froissé qui traine au fond du porte-monnaie.

Après une ouverture dédiée au cartoonesque Arizona Junior des frères Coen, un film choisi et présenté par Le Gospel, il va y avoir du rugissement dans l’air. Ici sont des lions, comme on l’indiquait jadis sur les cartes. Des lions, des tigres, toute une ménagerie grondante qui sont les véritables protagonistes de Roar, unique long-métrage tourné, en famille, onze ans durant, par Noel Marshall et sa femme Tippi Hedren.

Vous trouviez L’Exorciste – que Marshall a produit – menaçant et angoissé ? Vous voyez Les Oiseaux hitchcockiens – où Hedren tient le premier rôle – comme un traumatisme ? Roar, c’est cela, et plus encore : un film qui a tout de la pure aberration, qui ne peut pas et ne doit pas se reproduire, non pas à cause de ce qui est sur la pellicule, mais à cause des conditions de son tournage qui pulvérisent tous les seuils du n’importe quoi terrifiant. « La pire idée de toute la longue et triste histoire des mauvaises idées », dixit Jeff Goldblum, qui en a pourtant vu d’autres.

Si dans son anti-dictionnaire Le Désordre Azerty, Éric Chevillard signalait que dans notre monde standardisé, « l’animal n’existe plus que hors contexte, hormis le pigeon parisien », il convient d’ajouter une autre exception. Car dans le film Roar, involontaire remake de la damnatio ad bestias dans un ranch californien, les êtres hors contexte, ce sont les humains – acteur.rices et technicien.nes effaré.es, terrorisé.es, mordu.es, griffé.es, suturé.es, fracassé.es, voire scalpé.es (comme l’infortuné Jan de Bont, qui oeuvrera chez Verhoeven ou pour le Die Hard de McTiernan) ou victimes de la gangrène (tel Noel Marshall lui-même) à cause de la présence permanente, hyper-dangereuse, de ces dizaines de fauves apprivoisés mais jamais domestiqués.

Voir Roar, c’est placer sa soirée sous le signe du lion, de la sidération – et, fort heureusement, sans avoir à garder le numéro des urgences dans la poche arrière.

La semaine suivante, une fois remis de vos émotions, c’est un film plus paisible, plus posé qui vous attend : Les Plages d’Agnès, autoportrait cinématographique réalisé par Agnès Varda au moment de fêter « ses quatre-vingts balais et balayettes », en 2008.

L’occasion de parcourir et d’apprécier, sans aucun grain de sable dans la machine à remonter le temps, le parcours formidable de cette grande cinéaste à la modestie confondante, de la rue Daguerre à la Californie, de Knokke-le-Zoutte à Noirmoutier, de Cuba (où elle fit poser Fidel Castro aux ailes de pierre et tourna Salut les Cubains) à cette Pointe Courte sétoise qui donna son nom à son long-métrage inaugural, « premier son de cloche d’un immense carillon » – une prophétie du Monde plutôt perspicace puisque ce film de Varda amorça, effectivement, toute la Nouvelle Vague.

Des Plages d’Agnès en forme de déambulation mnémo-temporelle, où le Manifeste des 343 répond aux joutes nautiques d’Arles, où les glaneur.ses croisent Cléo ; une balade égaillée de dispositifs malicieux et d’happenings touchants : grands portraits déployés dans le Palais des papes d’Avignon (où Varda commença sa carrière comme photographe), installation de miroirs réfléchissant des angles et des perspectives étonnantes sur le front de mer, édification d’une « Cabane de l’échec » utilisant des pellicules de film comme tentures, délocalisation des bureaux affairés de Ciné-Tamaris sur une plage reconstituée en plein Paris, etc.

On y croise aussi Jacques Demy bien sûr, son compagnon durant quinze ans et son complice de toujours, la Sandrine Bonnaire cuir-et-révolte de Sans toi ni loi, Godard sans ses lunettes, un Jim Morrison en goguette sur le tournage de Peau d’âne, mais également Harrison Ford que Varda et Demy découvrirent bien avant Star Wars ou Indiana Jones, ou encore Chris Marker apparaissant à l’image de façon très inattendue (on ne vous dévoile rien mais ne loupez pas ses interventions).

Un film personnel et inventif, pudique et précis, politique sans en avoir l’air, sachant placer et replacer les choses comme les faits à leur juste mesure ; après quoi, une seule exclamation sera sans doute sur toutes les lèvres : viva Varda !

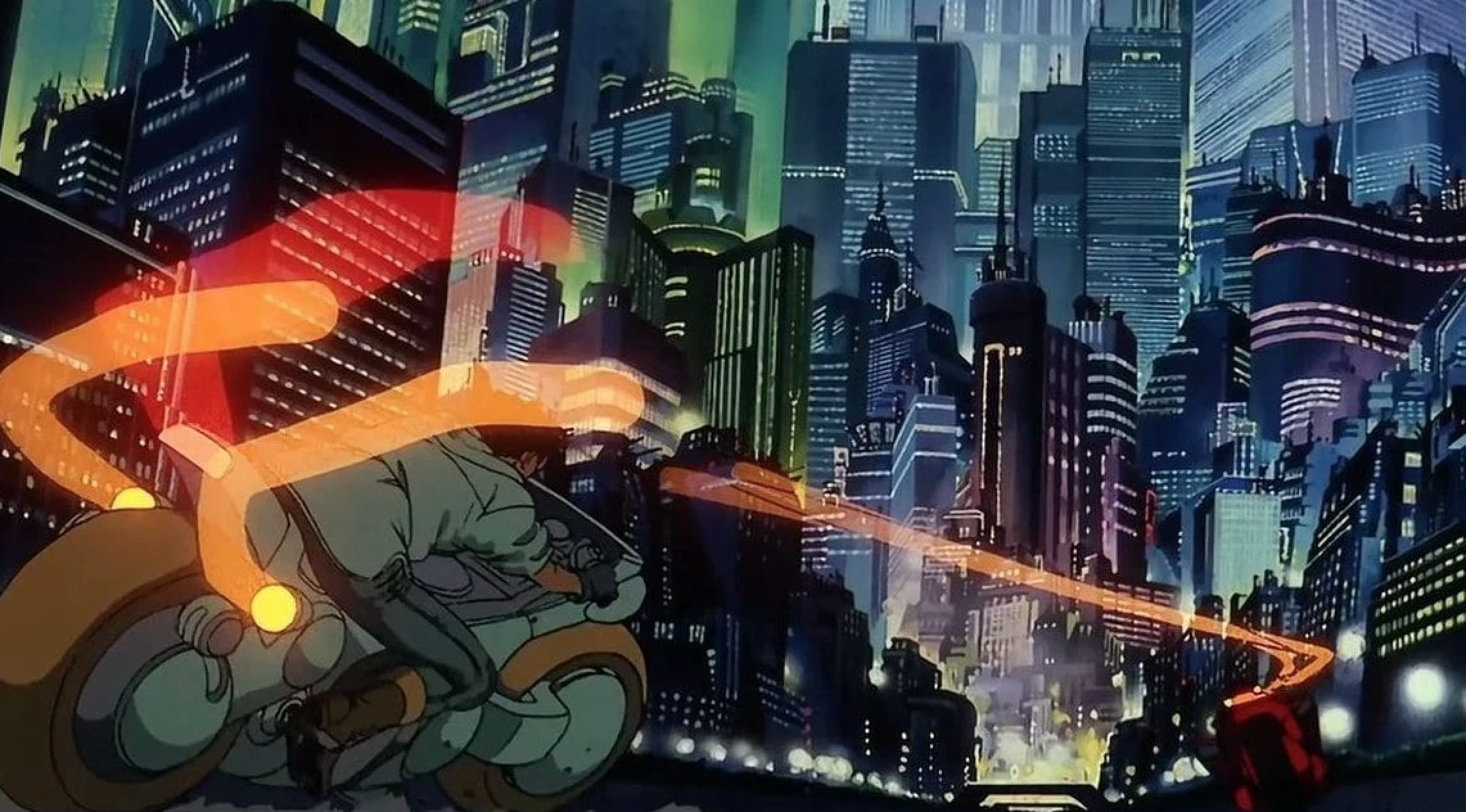

On pourra composter ensuite, le mercredi 2 août, son billet pour Neo-Tokyo, futuriste théâtre d’acier, de béton et de néons cher à Akira, vrombissante dystopie nucléaire adaptée du manga homonyme signé par le même auteur – à féliciter plutôt deux fois qu’une, donc -, Katsuhiro Ôtomo.

Grandiose film d’animation sorti en 1988, pilier essentiel du seinen (ouvrant la voie à Ghost in the Shell, Perfect Blue, Berzerk, etc.) et de cette alliance narrative de marginalité et de technologie pointue (ou « lowlife and hightech », selon la formule de l’essayiste Bruce Sterling) qu’est le cyberpunk, Akira, c’est une fable paranoïaque, un chef-d’oeuvre du chaos éperdu, un cauchemar mégapolitain carburant dans les boyaux d’un outremonde (comme il y a un outrenoir) agonisant, à bout de souffle, où convulse encore, pourtant, des colères, des révoltes sans cause et des expériences inconcevables.

Une bande de loubards (des bosozoku, pour les puristes) adeptes des rodéos moto, des enfants-vieillards télékinésiques, un quarteron de militaires jouant aux apprentis-sorciers : voilà pour la distribution, semant le vent et récoltant, non pas le tempo, mais bien la tempête. Celle d’une apocalypse imminente, avec son cortège de bourrasques furieuses, de raisons d’État cyniques, de comptes à rebours impitoyables et de destructions programmées, qui les réduit au rang de pantins frénétiques et pathétiques, dépassés par l’ampleur d’un récit dont le souffle épique est comme impossible à circonscrire (ainsi que les dépêches le stipulent parfois à propos des incendies).

Beauté, viscéralité, stupeur et tremblements, portés jusqu’au point de fusion : ça vaudra le coup d’enfiler fissa son blouson rouge et de mettre la gomme pour voir, ou revoir, ce classique fantastiquement punk et cyber.

Enfin, la dernière séance de cette belle saison cinéphile, ce sera le mercredi 6 septembre avec une oeuvre au titre programmatique : Endless Summer, de Bruce Brown. Un film, culte pour tou.tes les surfeur.ses et les zélotes d’une certaine liberté 60s, dont l’affiche graphique, incandescente de rouge, d’or et de fuschia, a impressionné plus d’une rétine. Et une fois le projecteur lancé, c’est pas mal non plus : ce n’est pas pour rien si la Bibliothèque du Congrès américain a décidé de placer ce témoignage contre-culturel des embruns dans son National Film Registry, du fait de « son importance culturelle, historique, ou esthétique ».

Endless Summer, c’est un voyage planétaire avec des planches waxées en guise de tapis volants, pour deux surfeurs lancés dans une quête passionnée, intrépide, absolue : la recherche de la vague parfaite. Parce que la Californie, c’est certes des plus délectables, mais l’hiver venu, les courants froids rendent les plages inhospitalières pour qui entend se frotter aux vagues. Voilà le prétexte idéal à ce tour du monde immortalisé par Bruce Brown à l’aide d’une simple caméra 16mm, devant laquelle défilent et déferlent une ribambelle de beach breaks et de point breaks, dégotés sur les littoraux de l’Australie et du Nigéria, de Tahiti et de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal à Hawaii, jusqu’en Afrique du Sud, où ils trouveront l’illumination du côté de Jeffreys Bay et du spot alors inconnu de Cape Saint-Francis – visiblement, notons-le tout de même, l’attrait du rouleau était supérieur aux considérations sur l’apartheid …

Cet « été sans fin », ce sont des rencontres, des péripéties, des initiations, des découvertes franches, vives et allègres, dans un monde alors bien moins balisé qu’aujourd’hui et où le surf était alors, bien davantage qu’un passe-temps cool, un sport ou un filon lucratif, un mode de vie à part, et à part entière ; une contre-société aventurière, alors loin de l’éthique protestante du capitalisme. Un engagement de chaque instant qui a naturellement conduit, une fois le film fini, Bruce Brown et Mike Hynson (l’un de ses protagonistes) à juguler l’absence de distributeur en projetant le film de façon itinérante, sillonnant les États-Unis pour projetant le film de façon itinérante ; des projections accompagnées de commentaires en direct et de disques surf-rock – celle des Sandals (à la B.O), celle des Beach Boys, Dick Dale, Link Wray et autres microsillons adulés par Tarantino.

Et je n’ai même pas évoqué l’emblématique Total Recall, dystopie délirante adaptée de Philip K. Dick, le noirceur acide du film à sketches Oranges Sanguines, l’émouvant Peuple Loup, merveille de dessin animé lycanthrope venu d’Irlande, ou encore la fantaisie comique et gaffeuse de The Party, agrémenté du charme vocal de Claudine Longet sur une mélodie d’Henry Mancini.

On vous l’avait dit : ce fameux Agenda du Loisir Culturel bordelais, été 2023, ne se concevra pas sans un (ou plusieurs) détour(s) par cet éclectique ciné-club ouvert sous les étoiles exactement, sur les Bassins à Flots.

Séances Ciné Plein Air, tous les mercredis ou presque cet été, à 20h00 @ IBoat (Bordeaux).

- Mercredi 5 juillet : Arizona Junior, de Joel et Ethan Coen

- Mercredi 12 juillet : Roar, de Noel Marshall

- Mercredi 26 juillet : Les Plages d’Agnès, d’Agnès Varda

- Mercredi 2 août : Akira, de Katsuhiro Otomo

- Mercredi 9 août : The Party, de Peter Sellers

- Mercredi 16 août : Total Recall, de Paul Verhoeven

- Mercredi 23 août : Oranges Sanguines, de Jean-Christophe Meurisse

- Mercredi 30 août : Le Peuple Loup, de Tomm Moore et Ross Stewart

- Mercredi 6 septembre : Endless Summer, de Bruce Brown