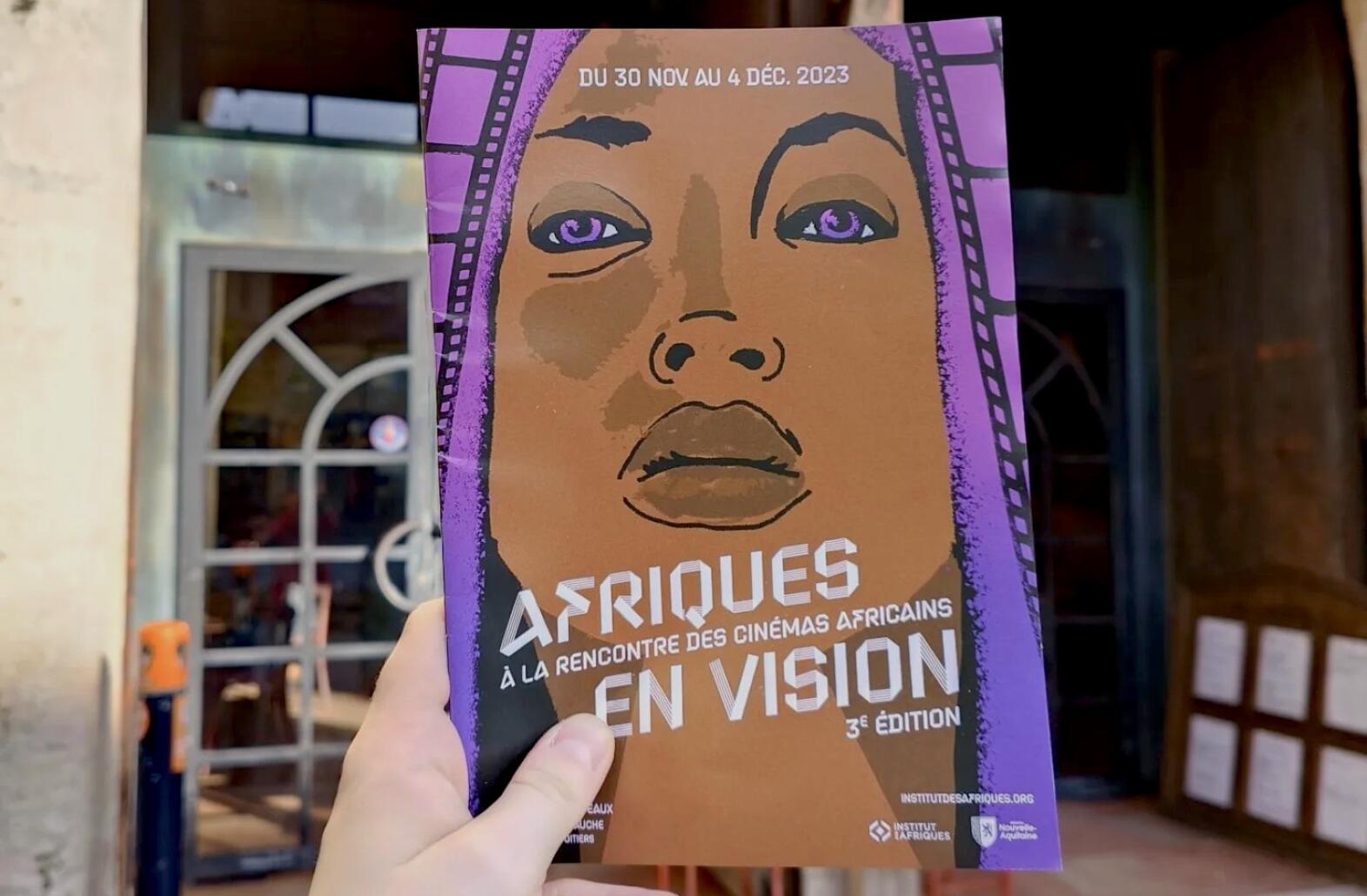

Si l’on dit parfois que le cinéma est une arme, on a aussi pu écrire – ou plutôt, Frantz Fanon – que « l’Afrique avait la forme d’un revolver ». Sa gâchette, on la retrouvera ici sur les écrans d’Afriques En Vision, troisième du nom. Oui, « Afriques », au pluriel, pour mieux projeter la diversité des cinémas et des réalités continentales, au fil des métrages, fictions comme documentaires – histoires et Histoire – d’hier et d’aujourd’hui ; des films qui mettront dans le mille, venus de Madagascar, du Sénégal, du Congo-Kinshasa ou de République Centrafricaine ; des films qui, chacun à leur façon, témoignent et corroborent les luttes, décentrent les focales occidento-centrées, farfouillent dans le terreau même de l’universel et nouent, aussi, des connexions avec les ailleurs, la Chine, l’Europe, l’Arabie.

Ainsi, comme vous l’avez peut-être entraperçu dans le teaser vidéo ci-dessus, cette édition d’Afriques en vision dédiera deux de ses séances (l’une à Poitiers, l’autre à Bordeaux) à un très beau documentaire tourné en 1979 : Fad’jal, choisi pour rendre « femmage » (la féminisation d’un hommage) à sa réalisatrice Safi Faye, également ethnologue et féministe, hélas décédée en février dernier.

Grande documentariste (il faudra attendre son dernier film, Mossane, en 1996, pour la voir s’essayer à la fiction), cette disciple de Jean Rouch, ancienne enseignante, sait mettre en lumière des personn(ag)es résistant au triple fardeau de l’histoire coloniale, de la corruption politique et du patriarcat. Intersectionnels avant même que le terme même n’existe, les longs-métrages de la cinéaste sénégalaise témoignent, encouragent et dénoncent. C’est le cas dans ce film, le deuxième de son oeuvre.

Tourné dans son village sérère natal (qui donne son titre au film), Fad’jal traite de l’opposition entre traditions et modernité. Un argument vieux comme le monde mais qui, ici, dans un contexte post-colonial, prend une résonance irréfutable, apporte des bouleversements irrémédiables. Ce ne sont pas des frictions entre générations que l’on voit à l’écran ; c’est l’histoire de luttes, de spoliations et de résistances, d’acculturations, d’une culture de l’oralité vouée à disparaître et d’un spectre qui, pour parodier Marx, continue alors d’hanter l’Afrique, celui de la colonisation – à travers l’école, l’église, l’administration.

Le tout, loin des villes : « J’ai choisi le monde rural, parce que je suis paysanne. J’ai voulu mettre l’accent sur ce monde qui seul peut sauver l’Afrique, affirmait Safi Faye lors d’une de ses Leçons de cinéma. J’ai imposé que je suis paysanne, que je ne suis pas de la ville et qu’aucun Africain n’est de la ville. »

Coup d’oeil dans le rétro, là aussi, pour apprécier Classified People, qui ressurgit dans une version restaurée. Nommé aux Césars dans la catégorie « meilleur court-métrage documentaire », ce film de Yolande Zauberman met en exergue les absurdités, les iniquités et la violence du régime ségrégationniste sud-africain, cet apartheid qui ne mordra la poussière qu’en 1991, soit quatre ans après le tournage de ce métrage réalisé dans la clandestinité.

Ayant prémédité son affaire avec Nurith Aviv (qui fut notamment photographe pour Varda), c’est finalement seule que Yolande Zauberman a bravé la loi édictant, à l’époque, que toute personne étrangère filmant sans autorisation sur le territoire sud-africain encourrait jusqu’à quinze ans de prison. Pour un premier film, on a connu contexte plus confortable. Sujet plus évident, aussi : on y énonce le destin d’un nonagénaire qu’un tribunal raciste a étiqueté « métis », lui faisant perdre tous ses droits, ainsi que la considération de sa femme et de ses enfants qui, suivant l’implicite mais implacable logique alors en cours, le rejetteront bientôt.

Capté sur le vif, porté par une résolution irréfragable – l’occasion de rappeler qu’il est toujours préférable que la résolution soit dans l’intention qui meut le film plutôt que dans la quantité de pixels sur l’écran – ce Classified People, mis en boîte en cinq jours à peine, ne méritait pas d’être une affaire classée. Tout au contraire : traversé par une émotion palpable, par une élégance du regard qui ne baisse jamais les yeux, par la conscience aiguë des conséquences du politique sur les trajectoires individuelles – jusqu’au coeur le plus intime -, ce plaidoyer humaniste a gardé tout son sel, ses nuances, ses réflexions. Et, hélas, bien des résonances avec l’actualité.

Le passé, encore, mais vu d’aujourd’hui celui-là. Il en sera question avec Thierno Souleymane Diallo. Le cinéaste guinéen s’aventure Au Cimetière de la Pellicule, dont il parcourt les contre-allées et les concessions délaissées, à la recherche éperdue d’un film perdu. En l’occurence, Mouramani Légende Noire, le premier film d’Afrique noire francophone ; un court-métrage tourné en 1953 par Mamadou Touré, et noyé depuis dans un Léthé jusqu’ici sans retour. Seul n’en témoigne plus aujourd’hui qu’une brève recension dans Le Monde et des notes de bas de pages dans les livres ultra-spécialisés – point barre, aucune image.

Une (en)quête quasi-sacrée, une mission chevaleresque qui peut rappeler La Plus Secrète Mémoire des Hommes, le roman (et Prix Goncourt) de Mohamed Mbougar Sarr, déployant – dans le champ littéraire – des thèmes semblables. Une traque qui permet à Thierno Souleymane Diallo, détective à la caméra et à la perche-son, de dresser l’état des lieux d’un cinéma africain pillé, abîmé, mal préservé. Salles à l’abandon, projecteurs volés pour être revendus à des chaudronniers, pellicules brûlées, perdues ou enterrées, conservateurs navrés, ouvreurs perclus de mélancolie … Un déplorable tableau qui permet, en négatif, de réaffirmer l’importance du cinéma comme patrimoine (et matrimoine) à préserver, comme expérience collective essentielle, ferment d’un vivre-ensemble et d’une histoire commune, préservée des réécritures fallacieuses.

Au chapitre des documentaires, on ne manquera pas de souligner la séance consacrée à L’Argent, la Liberté, une Histoire du Franc CFA, le dimanche 3 décembre. Réalisé par la cinéaste sénégalaise Katy Lena Ndiaye – qui sera d’ailleurs présente, en personne, au Cinéma Utopia, pour répondre à vos questions -, ce reportage méticuleux fouille toutes les duplicités inhérentes au franc CFA, ce franc pas si franc du collier utilisé par quatorze pays africains – Sénégal, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, etc.

Car son utilisation, passée comme actuelle, s’apparente souvent à une contrainte. Qu’on peut débusquer aisément, du reste ; il suffit de rappeler l’ancienne signification du sigle CFA : « Colonies Françaises d’Afrique ». Si aujourd’hui l’acronyme s’est transformé, pour la vitrine officielle, en « Coopération Financière en Afrique » ou en « Communauté Financière Africaine » (selon les zones franc), cela ne trompe pas grand-monde.

Géré par la Banque de France, imprimé dans l’Hexagone même, arrimé à l’euro pour ses taux de change, le franc CFA est depuis sa création en décembre 1945 parmi les fondements même de ce vaste système d’obligations post-colonial qu’est la Françafrique. La si protéiforme Françafrique, système de sujétions et de corruptions disséqué dans le fil des décennies par un ouvrage collectif publié cet été chez Points sous la quadruple direction de Thomas Borrel, Amzat Boukari-Yabara, Benoît Collombat et Thomas Deltombe – et qui, ici, sera mis à l’écran, témoignages, faits, données et anecdotes à l’appui, sur son volet fiduciaire.

Et enfin, pour la soirée de clôture, Afriques En Vision mettra dans vos lentilles un film saisissant, fabuleux exemple de réalisme magique : Augure, le premier long-métrage du musicien belgo-congolais Baloji.

Remarqué et même primé à Cannes, dans la sélection « Un Certain Regard », Augure suit quatre Congolais.es soupçonné.es de sorcellerie. Le film s’attache plus particulièrement au cas de Koffi, joué par Marc Zinga (croisé chez les Dardenne ou dans James Bond), véritable alter ego de l’auteur. Revenu au pays présenter sa femme enceinte à sa famille, régler une histoire de dot et se réconcilier avec les siens, c’est peu dire que le voyage initiatique et rédempteur de Koffi ne va pas se passer exactement comme il l’aurait souhaité. La tonte de sa coupe afro, pour s’attirer les bonnes grâces des siens, ne suffira pas. Loin de là.

Suivant sa trajectoire, et celle des trois autres protagonistes qui lui sont apparentés, Augure ausculte avec un piquant amusé, une habileté troublante, tourneboulante, les collisions des temps, des habitudes, des groupes, la valse des préjugés et des assignations (culturelles, identitaires, genrées, sexuelles, etc.). Autant de thématiques qui brinquebalent héros et héroïnes dans leurs remous insidieux ; des capricieuses lignes de forces filmées de façon vive et pétaradante, mettant un turbo fluo à ce Congo onirique, alimenté à la fois par la folie surréaliste, l’ingéniosité lo-fi et la frénésie du clip.

Pour l’anecdote, on ajoutera qu’on y retrouve dans cet Augure, interprétant l’un de seconds rôles, le Sud-Africain Bongeziwe Mabandla, dont le « Ukhutanda Wena » a offert quelques beaux moments élégiaques et mélancoliques aux ondes de Nova Bordeaux.

Et comme un faux-air de Noël avant l’heure, Nova Bordeaux vous offre des billets pour quelques-unes des sessions filmiques de ce troisième festival Afriques En Vision. Ces fameux tickets, ces coupe-files gratis, se gagnent ci-dessous (OU EN SUIVANT CE LIEN) avec le mot de passe Nova Aime – en espérant que le bon oeil soit sur vous, bien sûr.