Disparu cet été à 79 ans, le mythique biker d’Easy Rider raconta un jour à Richard Gaitet le cauchemar « fonda-mental » de son enfance, qui le hanta toute sa vie.

En relisant cette interview quelques jours après la mort, le 16 août dernier, à 79 ans, de l’acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain Peter Fonda, je n’en reviens toujours pas. Cet été-là, Fonda débarque de son ranch du Montana. La rencontre a lieu place des Vosges à Paris, en 2006, dans un prestigieux cinq étoiles recouvert de lierre. Sur la route de ses 66 ans, celui qui restera à jamais comme le visage mythique du Nouvel Hollywood, ce « Captain America » juché sur sa Harley, complètement défoncé, majeur en l’air contre les valeurs de l’Amérique puritaine, ne tourne déjà plus beaucoup – et à l’époque, c’est rarement mémorable. Qui se souvient du premier Ghost Rider, sorti quelques mois plus tard, dans lequel, face à Nicolas Cage en super motard démoniaque, il interprète un moustachu méphistophélique du macadam, conçu comme un clin d’œil grand-guignolesque à son rôle-fétiche ?

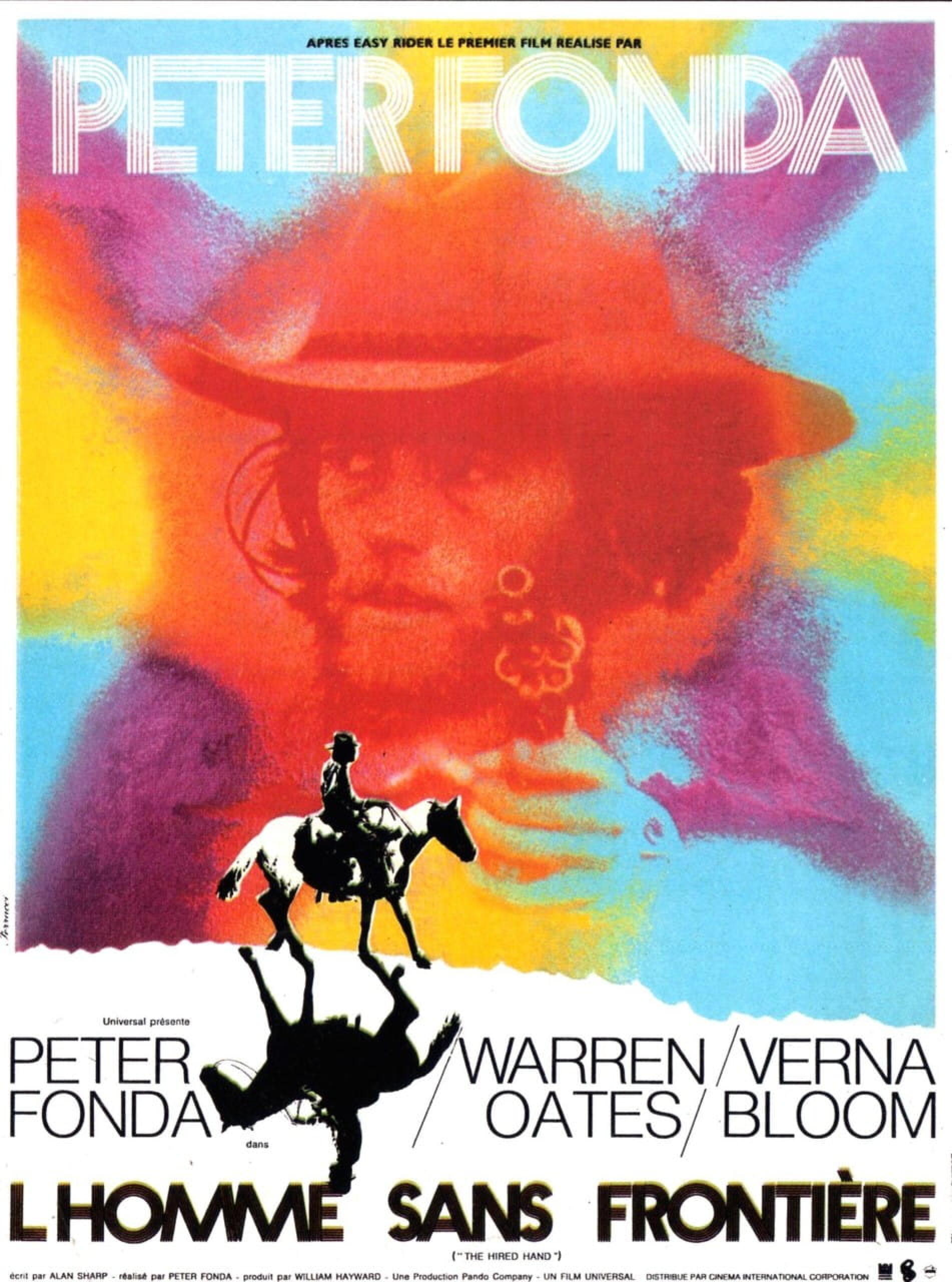

Dans l’un des salons du Pavillon de la Reine, le grand biker étincelant d’Easy Rider plaisante, sourit, divague, puis… dévoile sans prévenir un terrible traumatisme, ainsi que le dilemme intérieur qui l’amena en 1971 à réaliser son premier long-métrage, L’Homme sans frontière.

Comment ça va ?

Peter Fonda : J’ai extraordinairement bien dormi. J’ai fait des rêves forts intéressants. Des rêves de films qui se réalisent, ce qui est assez rare pour un vieil acteur !

Vous êtes associé pour toujours au motard d’Easy Rider. C’est pénible, à la longue ?

Oui. La première fois que je suis venu présenter L’Homme sans frontière à Paris, en 1971, les plus jeunes spectateurs de la Cinémathèque de Paris l’ont enterré et m’ont hué. Ils voulait me voir sur une moto, fumer de l’herbe et faire des doigts à l’ordre établi. Mais ce n’est pas moi. J’ai fait d’autres films, mais les gens m’interpellent encore comme ça : « Regarde, c’est Captain America ! Hey, Easy Rider ! » Ils croient me connaître, comme si on venait de dîner ensemble. Et je vous laisse imaginer ce que ça donne pour les acteurs de séries télévisées : vous vivez carrément dans la chambre des gens, en plus de toutes ces conneries de tabloïds. Ça marche pas ! [dit-il, en français].

Quel regard portez-vous sur L’Homme sans frontière, ce beau western onirique qui fut votre premier film en tant que réalisateur ?

Je considère que mon premier film est Easy Rider [réalisé par Dennis Hopper, 1969], que j’ai produit, coécrit et dans lequel je joue. Mais comment pourriez-vous le savoir ? Vous êtes si jeune. Moi, j’ai 8 ans et je ne peux prétendre qu’à une chose : être heureux d’avoir 8 ans.

Pardon ?

À 8 ans, on veut en avoir 9, cela arrive, tout va bien. À 9 ans, on veut en avoir 10, et quand 10 ans sonnent, on attend d’avoir 13 ou 14 ans. À 8 ans, je ne pensais pas devenir le cow-boy de L’Homme sans frontière. Si c’était à refaire, je modifierais quelques scènes, mais j’en suis toujours content. Ce tournage était très difficile. Plus je le vois, plus je suis impressionné par le jeu de Verna Bloom et Warren Oates. Pour la scène finale, quand Warren revient avec les deux chevaux, j’ai été obligé de tourner en lumière naturelle, sans trucage ni caméra spéciale, en une seule prise. J’apprenais sur le tas. C’était aussi l’un des premiers films du chef opérateur Vilmos Zsigmond [connu par la suite pour son travail sur Voyage au bout de l’enfer, Blow out, Délivrance ou Rencontres du troisième type], qui me disait, de sa petite voix suraiguë : « Oh, Peter, je ne sais pas si ça va fonctionner ! » C’était comme une partie de poker ! On voit les arbres secoués par le vent léger, puis… Verna aperçoit Warren et son visage opère un changement exceptionnel : elle passe de la quiétude à la profonde tristesse, en un regard. Elle ramasse ses affaires et rentre sans un mot, personnifiant la résignation. Ça, c’est une actrice.

Le scénario d’Alan Sharp évoque les choix qu’on doit parfois faire entre une vie d’aventures et la stabilité d’un foyer. Filmer cette histoire reposait-il sur des préoccupations personnelles ?

Oui, et c’est probablement la raison pour laquelle je m’identifie tellement à ce personnage. Mais ce qui m’a d’abord plu, c’est ce personnage de femme, un chef-d’œuvre, qui n’apparaît qu’au second tiers du film. C’est plutôt rare dans les westerns, des femmes si fortes. Mon personnage est en plein conflit intérieur : il doit rester, mais il doit aussi partir sauver son ami, dont le doigt a été coupé.

Quel conflit vous animait, vous ?

Un dilemme personnel, à un moment où je devais faire le point sur ma vie, sur mon foyer. Cinq ans auparavant, j’avais décidé de vivre sur l’océan avec ma femme et mes enfants. J’avais acheté un superbe voilier de vingt-sept mètres, très large, parfait pour une famille. Une vraie maison ! Vivre sur le Pacifique faisait partie de mes rêves. J’ai dessiné et construit moi-même les motos d’Easy Rider, avec cinq Noirs du quartier de Watts, qui me disaient : « On en a plein le cul, ça va chier. » Les émeutes d’août 1965 [*] avaient marqué les esprits et je sentais que Los Angeles allait devenir un immense stand de tir. Je voulais mettre mes enfants à l’abri. Puis ma femme a changé d’avis, elle ne voulait plus emménager sur le bateau. Pour moi, c’était un engagement de cœur et de vie. Alors, au revoir. J’ai taillé la route sans eux. Pendant quinze ans. Ce qui demeure la période la plus relaxante de toute mon existence… J’avais tellement de problèmes en tête. Parfois, depuis mes 6 ans.

Quel problème ?

Abus anal. En 1947, j’ai 6 ans, maman m’emmène à l’hôpital et les docteurs m’enfilent ce truc au fond du trou. Ils cherchent quelque chose et je ne peux pas me défendre parce que je suis si maigre… Je pesais à peine deux kilos à ma naissance et mon père [l’acteur Henry Fonda] disait : « Mon garçon, qu’allons-nous faire de toi ? » Alors mes parents m’ont envoyé à New York, dans une clinique, pour un examen : j’étais si maigre qu’ils pensaient que j’avais le ténia. « Bonne chance. » On m’a fourré deux mètres de tube dans le cul. Je hurlais, je hurlais, je pleurais, puis j’ai tout occulté. Je ne savais pas comment décrire ces abus, cette invasion, ce viol subi avant l’âge de 15 ans. Quand j’ai su mettre des mots dessus, j’ai eu peur d’aller me coucher. C’est resté en moi. Ça revenait toutes les nuits. Quarante-quatre ans de cauchemars. Je ne voulais pas le confier à un psy ou à mon père, qui n’aurait jamais cru à toute cette merde. Je me réveillais et ce cauchemar me pourchassait toute la journée, c’était terrifiant. Affreux.

Et cela a disparu sur le bateau ?

[Il soupire.] Oh, mec… Oui ! C’était géant ! Plus aucun cauchemar ! La liberté… Je menais une vie extraordinaire en mer, naviguant vingt jours jusqu’aux Marquises, Papeete, Bora-Bora, les Galápagos, n’importe où. Pas de « pourquoi », juste « parce que ». Nourri de noix de coco. OK, j’aurais pu prendre mes enfants deux semaines par-ci deux semaines par-là ou pour la vie entière, mais j’étais tellement heureux, à la fois si calme et si excité par mon existence durant cette période, que ça m’a permis de revenir poursuivre ma carrière. J’ai vendu le bateau, commencé à travailler sur L’Homme sans frontière… et le cauchemar est revenu.

Vous avez ensuite réalisé deux autres films, Idaho Transfer [1973] et Wanda Nevada [1979], puis plus rien. Que s’est-il passé ?

Aucun script ne me donnait envie de passer à la réalisation. Maintenant, quand j’en vois un, en tant que cinéaste indépendant, je cherche de l’argent. Voilà le travail. Les réalisateurs sont enchaînés à l’argent. Nous poussons nos rochers indépendants tout en haut de la colline jusqu’à pouvoir faire un film. Puis le rocher retombe. Le mythe de Sisyphe, rien de moins. J’ai lu plusieurs trucs que j’aimerais adapter, mais je n’en dirai pas plus, quelqu’un pourrait me piquer ces idées. Et quand je joue, ce sont des vacances. Je ne me réveille jamais en traînant la patte.

Même quand vous jouez le père de Matt Damon dans Ocean’s Twelve [2004], mais que Steven Soderbergh coupe votre scène ?

Je n’avais qu’une réplique, je me tournais vers Matt et je lui disais : « Je suis ton père. » Je ne suis pas dans le film et pourtant, à chaque fois qu’il repasse à la télé, je suis payé. C’est complètement dingue ! Pareil pour cette scène de Jackie Brown [Quentin Tarantino, 1997] où ma fille Bridget transpire et fume des joints en matant la télé. Elle regarde Dirty Mary Crazy Larry [John Hough, 1974], qui est le film préféré de Quentin, dans lequel je joue, donc je suis aussi payé ! Merveilleux.

Que lisez-vous en ce moment ?

Un roman de James Lee Burke, In The Moon Of Red Ponies [2004, non traduit en français], un mystère moderne dans le Montana, où j’ai un ranch. Ce n’est pas spectaculaire, juste bien écrit. Quatre autres livres m’attendent, dont des poèmes de Jim Harrison. L’écriture de qualité me procure du plaisir, de même que les bons personnages, ou la poésie brève, dure, qui coule d’elle-même et qui me saisit par ses images. Jim brise les barrières de la poésie traditionnelle. La plupart des barrières sont faites pour être brisées. Jim a été mon voisin, on a déjà bu quelques bières ensemble. C’est un grand cuisinier ; pardon, un chef.

Quelle est votre principale qualité ?

Savoir comprendre la vie, afin de la vivre pleinement. Être responsable, attentif aux évènements mondiaux, comme la guerre en Irak, incroyablement folle. Ce n’est pas la faute d’un imbécile à la Maison-Blanche, mais celle d’un système en miettes. Nous ne faisons pas face à nos responsabilités. Comment peut-on se ficher du réchauffement de la planète ? Quoi de plus évident aujourd’hui ? J’ai la main verte, comme on dit. Je parle aux plantes, je sens leurs émotions et elles me répondent en fleurissant. Dans mon jardin, il y en a une qu’on appelait « la princesse », qui ne poussait pas. Je la regardais, je disais : « Toi, tu es paresseuse, tu dois faire ton boulot. Tu es magnifique, tes fleurs sont fantastiques, pourquoi ne sors-tu pas de là ? » J’ai pris ma guitare, j’ai joué pour elle et six mois plus tard, les fleurs étaient là. Suis-je fou ? Je ne pense pas. Je vis une vie très bonne. J’ai des problèmes, comme n’importe qui, mais je suis capable de m’en sortir.

Propos recueillis par Richard Gaitet. DVD L’Homme sans frontière, éditions Carlotta. Interview publiée à l’origine dans le magazine Standard.

* Du 11 au 17 août 1965, l’arrestation par des policiers blancs d’un jeune Noir, Marquette Frye, lors d’un contrôle routier suivi d’une altercation avec des proches, déclenche une révolte dans le ghetto de Watts, à Los Angeles. Pendant six jours, ce quartier déshérité se transforme en zone de guerre où les Gardes nationaux patrouillent en jeeps, armés de mitraillettes, et où le couvre-feu est imposé. Le bilan est lourd : 34 morts, 4 000 arrestations et des dégâts estimés à 40 millions de dollars.