Du 14 au 20 mai 2024, La Fondation Cartier pour l’art contemporain invite à Paris le Center for the less good idea de William Kentridge et Bronwyn Lace, le centre d’art qui, dans la tentaculaire et chaotique ville sud-africaine de Johannesburg, accueille, incube et fait jouer la jeunesse sud-africaine. Musiciens, danseurs, dramaturges, chorégraphes, metteurs en scène ou compositeurs au service d’une idée : celle de créer ensemble, sans limites de couleur, d’âge, de sexe, de genre ou de niveau social. Et si, de ce côté-ci du monde, de la moins bonne idée naissait parfois la meilleure ?

“Je pense que le plus important est de comprendre que la moins bonne idée n’est pas la mauvaise idée, mais plutôt l’idée qui vient après la bonne idée. La bonne idée te porte dans un état de création, mais une fois le travail lancé, elle s’effondre. Et c’est à ce moment-là, lorsque tu laisses partir la bonne idée et que tu t’autorises à être dans l’inconfortable, que la prochaine idée, la secondaire, la less good, arrive. Généralement, cette moins bonne idée arrive de la périphérie, elle surprend, mais elle te fait te sentir bien, te fait sourire. Nous voulons moins croire au conte de fée qui ferait naître la bonne idée que prendre le temps d’écouter la périphérie, et les gens qui vivent aux marges, que nous ignorons. C’est ce que nous voulons.”

“Écouter la périphérie”

Le toit est mansardé, les murs parfois craquelés, l’ambiance indus – façon Bouffes du Nord de Peter Brook, à La Chapelle. Des tapis persans, du parquet, des canapés en cuir. Des photos au mur. De la musique, des rires, des ingés sons qui captent les répétitions des comédiens. Endroit détente. Arty. Immédiatement, on s’y sent comme chez soi. Dehors, on ne traîne pas, on circule. Dedans, on lézarde, on papillonne, on échange. On bosse, aussi. Beaucoup et main dans la main. Le lieu est vivant et les allers-retours permanents. C’est un centre d’art dont on sent immédiatement qu’il vit bien.

Nous nous sommes rendus sur place, dans ce Center for a less good idea de Joahnnesburgh autour duquel œuvrent William Kendridge, Neo Muyanga ou Bronwyn Lace. Avant la semaine consacrée au centre à Paris par la Fondation Cartier pour l’art contemporain (du 14 au 20 mai), notre Nova y va raconte ces rencontres.

À quelques 12 000 kilomètres de là, Mélanie Alves de Sousa est responsable des Soirées nomades de la Fondation Cartier pour l’art contemporain – et ce depuis douze ans. En découvrant le Centre à Johannesburg à l’automne dernier, elle a été séduite par l’humour et la poésie qui s’en dégage, par cette volonté, toujours, d’enchaîner une idée avec une autre, de passer d’une moins bonne à une meilleure. Elle a eu l’idée d’inviter le Centre à Paris. Du 14 au 20 mai, La Fondation Cartier pour l’art contemporain recevra ainsi Kentridge, Lace, Muyanga and co dans ses locaux à Paris, pour une semaine spécialement dédiée. Dans le 14ᵉ arrondissement, à la Fondation, elle espère « réussir à retranscrire le collectif et la joie ressentie là-bas. Continuer à ouvrir les têtes des gens, les faire se rencontrer », dit-elle. Ou pour résumer : « Ouvrir les têtes et les cœurs ».

En 2016, l’artiste botswanaise Bronwyn Lace a fondé le Center for the less good idea dans le quartier branché et en plein renouveau de Maboneng, Johannesburg, où les galeries d’art, les cafés, les graffitis d’illustrateurs et les magasins de vêtements se visitent… en faisant tout de même attention aux chats qui, la nuit comme le jour, peuvent très vite devenir gris. Le quartier n’est pas sûr. On s’y balade tout de même. “Sur ce trottoir, tu peux y aller, pas de problème. De l’autre côté, sur l’autre trottoir ? Là non, il ne faut surtout pas”, nous dit un local qui nous accompagne faire un tour des environs.

Un safe place sans pression de vente ou de sens

La voix de Bronwyn, elle, est enjouée, chaleureuse, pleine de vie et d’espoir. Cette artiste botswanaise qui travaille entre la capitale Gaborone et la ville de Vienne, en Autriche, s’intéresse aux liens entre art, physique, littérature, philosophie ou éducation. Elle nous parle par téléphone – nous sommes à Paris et elle est à Vienne – mais on a la curieuse impression, lorsqu’elle développe son rapport à ce Center si particulier, de la main posée sur l’épaule, bienveillante. Elle s’en réjouit vraiment, de ce lieu-là. “L’idée était de créer un safe space où les artistes pourraient explorer leurs idées sans la pression de devoir créer quelque chose d’immédiatement propre à la vente ou qui ait forcément du sens. Un espace dans lequel les artistes de disciplines différentes pourraient se retrouver et prendre des risques, se tromper, être stupide aussi, mais en se testant eux-mêmes, en jouant avec leurs propres idées.”

500 performances et 800 artistes

Depuis sa création, The Center for the less good idea a accueilli et créé plus de 500 performances, films ou installations auxquels plus de 800 artistes ont participé.

De quels artistes s’agit-il ? Ils sont danseurs, musiciens, dramaturges, chorégraphes, metteurs en scène, compositeurs. De Johannesburg le plus souvent, car “faire venir les gens de partout dans le monde et les héberger est coûteux.” Et puis, “Jobourg” n’est pas une ville comme les autres. “Il faut faire très attention aux invités”, nous dit l’une des administratrices du lieu. “Les gens ne peuvent pas juste se balader autour du Centre. Il faut qu’ils soient guidés, avertis de ce qui est sûr et de ce qui ne l’est pas, ce qu’il ne faut pas faire. Il y a eu de nombreuses collaborations à travers les années, mais notre principale communauté reste celle des artistes, des musiciens, des acteurs de Johannesburg même”.

“Porter une voix collective, pas des voix individuelles”.

“Nous choisissons les artistes que nous accueillons de différentes façons”, développe Bronwyn. “Par exemple, lorsque nous planifions une saison, nous identifions quelques artistes principaux. Nous les sélectionnons dans différentes disciplines, mais avec l’idée que ces artistes doivent aussi avoir la capacité de travailler en dehors de leur discipline de prédilection. Par exemple, si c’est un compositeur, il faut qu’il ait un intérêt pour le film ou la danse. Il est aussi important de savoir travailler collectivement. C’est quelque chose de très important pour le Centre et c’est l’une des seules choses sur lesquelles nous sommes vraiment rigides. Nous voulons porter une voix collective, plutôt que des voix individuelles.”

Le collectif. Il est effectivement marquant sur place. Les anciens rencontrent les nouveaux, réfléchissent avec eux. La parole est horizontale. C’est de l’échange que née la création, qu’elle se développe et aboutit à quelque chose d’autre. Pas réellement de chef. Une ou un leader sur le moment, tout au plus, qui enclenche l’idée, et laisse les autres s’en emparer. Les pistes viennent de partout, peuvent s’ouvrir tout le temps. Elles peuvent surtout venir de tout le monde. Des descendants d’ethnies zoulous, xhosas ou swazis — les anciennes ethnies autochtones bantoues — comme des descendants d’Indiens, d’Anglais et même des Afrikaners — les blancs, descendants des premiers colons du XVIIe siècle, essentiellement néerlandais. C’est l’Afrique du Sud moderne, le reflet de la « nation arc-en-ciel », comme là qualifiait l’archevêque et militant des droits de l’homme sud-africain Desmond Tutu. Celle que l’on rêverait en tout cas de voir partout.

Au pays de l’Apartheid, le dialogue transculturel

Un échange de tous les instants qui dénote au sein d’une ville, et globalement d’un pays, encore profondément marqués par les stigmates de l’Apartheid. Au pays de l’ancien président Mandela (1918-2013), le régime qui a institutionnalisé les discriminations raciales dès l’après-guerre a pourtant disparu en 1991, au moment de l’abrogation de la dernière loi raciale. Mais sur place, et dès lors que l’on atterrit à l’OR Tambo International Airport de Johannesburg, les images marquent. La misère s’expose en plein air, se vit en famille, les peaux de celles et de ceux qui vivent dehors sont souvent plus foncées que celles de ceux qui vivent au chaud, à l’intérieur, comme dans le quartier de Sandton, aka “Africa’s richest Square Mile”. À l’extrême sud de l’Afrique, les mots “Noirs”, “Blancs” ou “Coloured” – qui désigne les métisses dans cette région du monde – s’emploient de manière quotidienne. Plus de différenciation aux yeux de la loi ? Dans les faits, il y a débat.

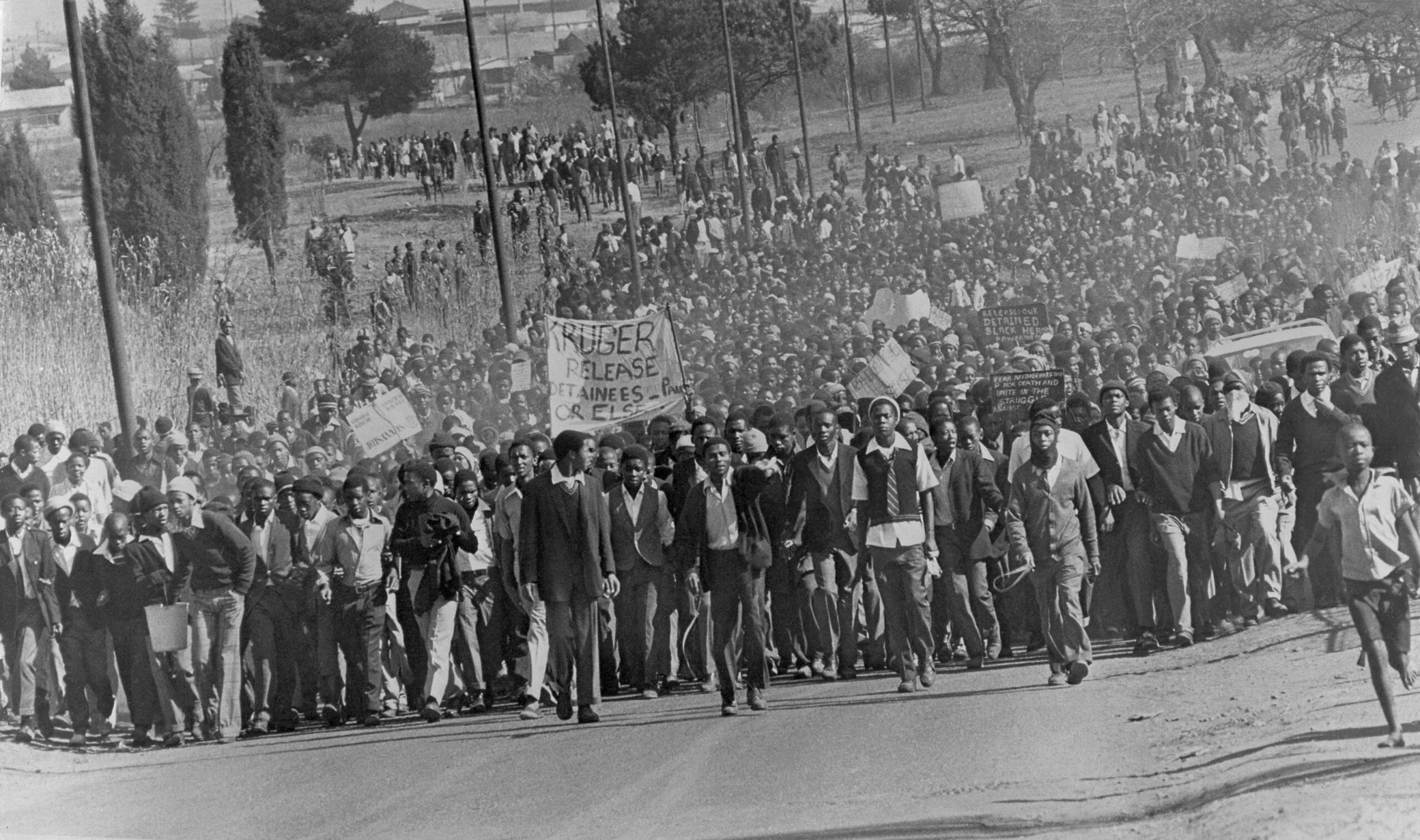

C’est plus frappant encore dès lors que l’on rejoint Soweto, à une vingtaine de kilomètres au sud de “Jobourg”. La grande ville d’un côté. Un no man’s land. Puis plusieurs quartiers qui, assemblés, forment le South Western Townships, une association de bidonvilles où certains espaces ont eu tendance à se gentrifier ces dernières années, mais où la plupart sont d’une pauvreté extrême. Sur le million d’habitants que compte le Township le plus célèbre d’Afrique – les émeutes et le massacre de 1976 ont été photographiés par Sim Nzima, dont la photo fit le tour de la planète… et riva alors les yeux du monde sur l’anomalie sud-africaine – très peu, bien entendus, sont blancs. On y circule avec un guide relax, car habitué du coin, mais attentif au moindre mouvement. En bagnole, toujours. Les vitres teintées, tant qu’à faire.

Ici, et comme partout dans la province de Gauteng – qui compte donc Soweto, Johannesburg, mais aussi la capitale administrative Pretoria –, la criminalité atteint des chiffres records, et possède même le taux le plus élevé d’Afrique. Symptomatique d’une société qui vacille, lorsque l’on se rappelle que le pays est paradoxalement l’un des plus riches d’Afrique – on y trouve encore de l’or et des diamants, et une Coupe du monde de football y a même été organisée en 2010.

William Kentridge en éclaireur

Le sujet Apartheid et celui de l’injuste répartition des richesses, l’artiste sud-africain William Kentridge le maîtrise sur le bout des doigts. Son père Sydney Kentridge, avocat, fut l’un de ceux qui, dans les années 50, défendirent Nelson Mandela et quelque 150 membres influents du Congrès du peuple – beaucoup devinrent ensuite des cadres de l’ANC, aujourd’hui au pouvoir avec le président Cyril Ramaphosa – devant les tribunaux. Plurielle, l’œuvre du fils Kentridge est marquée par la dénonciation des régimes totalitaires, racistes, oppressifs, des colonialismes plus ou moins assumés. Depuis plus de trente ans – Kentridge a commencé à créer tôt, mais s’est fait connaître du grand public relativement tard –, son combat se décline par la vidéo, la gravure, la peinture, la sculpture, la tapisserie ou même la mise en scène. Parfois tout en même temps.

Passeur

Depuis 2016, l’œuvre de cette figure incontournable de l’art sud-africain contemporain, souvent exposé à Paris, a encore pris une autre tournure. Pour Kentridge, il ne s’agit en effet plus seulement de faire. Il faut aussi faire en sorte que d’autres fassent. Et finissent, à terme, par prendre le relai ? Le plasticien nous reçoit dans son atelier, calfeutré dans un domaine verdoyant, dans lequel une équipe s’affaire à monter, à dessiner, à organiser les prochaines expositions de l’artiste, dont The Great YES, the Great NO., un projet qu’il proposera cet été au festival d’Aix-en-Provence, une pièce basée sur le voyage d’un bateau échappant au régime de Vichy en 1941, parti de Marseille pour rejoindre la Martinique. Mots-clés : Aimé Césaire, André Breton, Claude Lévi-Strauss, Wilfredo Lam.

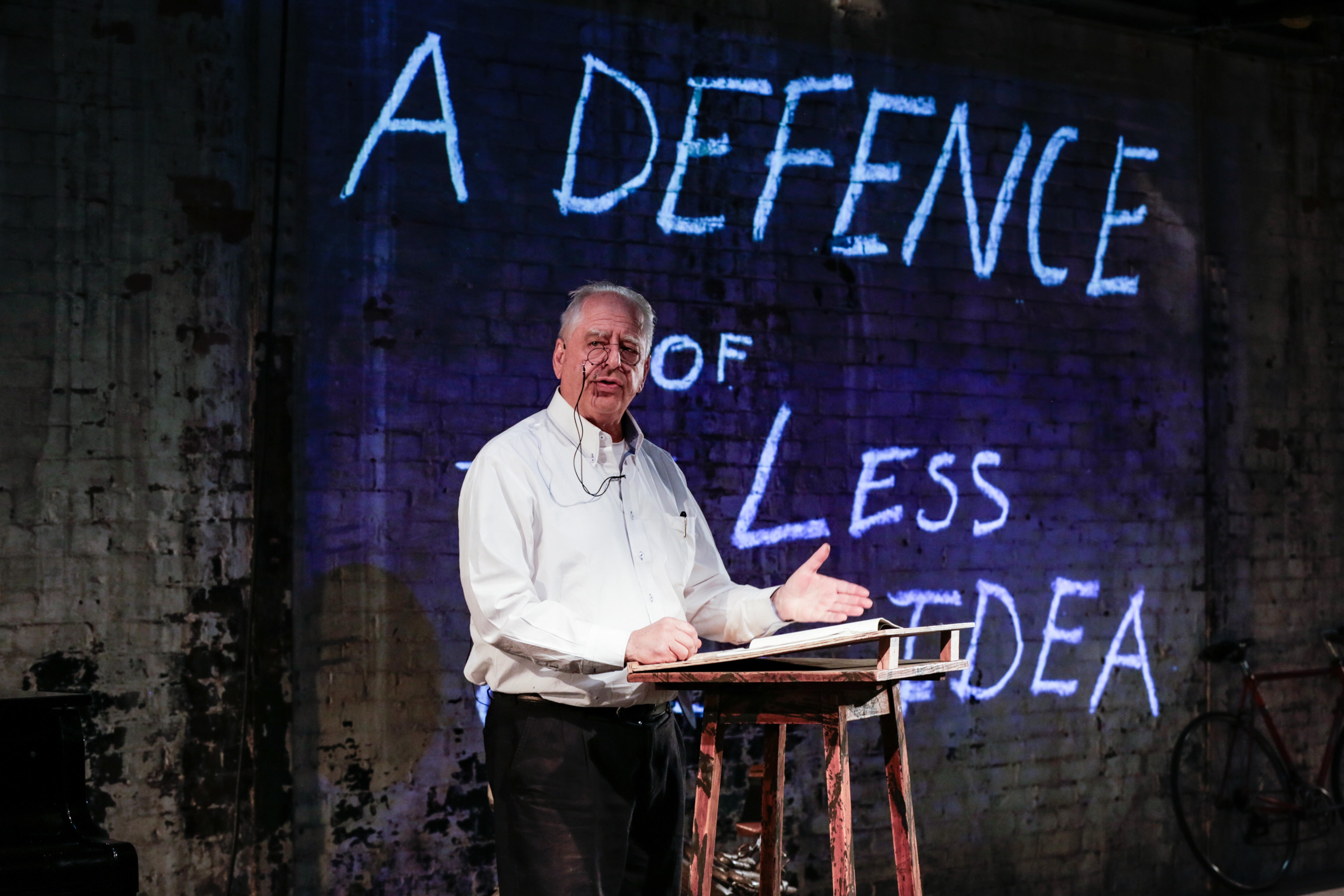

Kentridge, bientôt 70 ans, blanc d’origine juive lituanienne, a le verbe mesuré, mais généreux. Ses mots sont posés et sa chemise blanche, rentrée dans le pantalon, est ornée de quelques traces de peintures pour rappeler que le directeur de projets est avant tout artiste “mains dans le cambouis”. Dans les années 70, Kentridge a étudié à l’École Jacques Lecoq, à Paris, pour y suivre des cours de théâtre et de mime. Le français, il le comprend un peu, mais ne le parle pas. Lorsqu’on l’interroge sur le centre, comme Bronwyn, il s’enthousiasme :

“Une faim de faire de l’art”

“Le Centre a été fondé en réponse à l’effondrement de nombreuses institutions et financements publiques pour les arts de Johannesburg”, nous dit Kentridge dans son atelier de Jobourg, une ville où il est né, où il travaille, mais sur laquelle il ne manque ni de critique, ni de recul. “Je pense que tout le monde a une relation d’amour-haine à Johannesburg. D’un côté, nous savons que la ville s’effondre. L’infrastructure, l’eau, l’électricité, les routes se détériorent. La galerie d’art municipale s’effondre. Les dépenses publiques pour l’art s’amoindrissent. (…) Vous ne savez pas si cette autoroute va fermer, si la route est ouverte, s’il va y avoir de l’électricité ou non : toutes ces conditions matérielles en dehors de l’art avec lesquelles il faut composer, avant même que le travail commence… Mais il me semble qu’il y a une véritable faim de faire de l’art et une force de la communauté parmi les artistes. (…) Je ne sais pas si c’est grâce ou à cause de ça – il y a aussi une énergie extraordinaire et une inventivité de la part des performeurs, des danseurs, des acteurs et des musiciens de la ville. Une camaraderie aussi, un sentiment de devoir se serrer les coudes. En somme, c’est un endroit très productif pour les autres artistes et pour moi-même. Difficile, mais productif.”

Le Center for the less good idea est né de ce constat-là. Une ville qui menace de s’effondrer. Et des artistes qui hurlent en songeant au poids des décombres. « C’est tout à la fois un endroit où les artistes et les performeurs peuvent se rejoindre et sentir cette énergie collaborative, et un lieu où je peux travailler avec d’autres artistes et acteurs du milieu. Ce n’est donc pas juste un acte d’altruisme, de pure générosité : c’est aussi un moyen d’exprimer cette faim de travailler avec d’autres personnes. Il n’y avait pas de telle structure pour ça ici à Johannesburg. Il fallait donc la créer.”

“Quelque chose de différent des universités et des académies traditionnelles”

L’impact de la municipalité ici ? Inexistant. “Nous aurions aimé qu’elle nous soutienne, en rendant la zone autour du Centre plus sûre par exemple, pour permettre aux gens de s’y rendre plus facilement”, regrette Kentridge qui s’appuie aujourd’hui sur une équipe protéiforme pour gérer le projet au quotidien. Et profiter, lui, aussi, et comme le rappelle Bronwyn, de l’énergie si particulière du Centre.

“Je dirais que William Kentridge, moi-même et plein d’autres sommes des collaborateurs à plein temps. Nous créons aux côtés des artistes, mais nous sommes aussi des mentors, nous avons des personnes qui sont là pour créer du mouvement, pour animer le processus de création. Nous facilitions le dialogue et la pratique intergénérationnelle. C’est de là qu’est née l’idée de l’académie : lorsque l’on place plein de personnes différentes, qui viennent de partout dans le monde, dans la même pièce, il se passe un processus d’apprentissage et de partage. Nous souhaitions proposer quelque chose de différent des universités et des académies traditionnelles. Et c’est ce qu’il se passe avec notre mentorat : c’est une situation gagnant-gagnant, et non pas un ruissellement du haut vers le bas.”

Une philosophie que confirme l’artiste Neo Muyanga, natif de Cape Town et rencontré directement au Center. Cet universitaire, auteur d’opéras de chambre ou de comédies musicales, musicien — il est notamment le co-fondateur du groupe BLK Sonshine — se définit comme imprésario. “J’invente les nouvelles idées que nous voulons explorer, je pense à la méthodologie que nous utilisons pour explorer de telles idées, puis j’invite des artistes spécifiques pour collaborer et faire passer ces idées de l’abstrait au concret, afin de trouver comment les définir et les tester de façon collective”, résume celui qui, sur place, donne surtout l’impression de tout gérer, l’artistique comme l’humain. Neo met son talent, son sens de l’écoute et son charisme très naturel au service d’un projet qui met la prise en compte de l’avis de chacun au centre des préoccupations.

Incubateur

“Le Centre est un incubateur. Nous voulons travailler avec ces idées, nous challenger pour travailler avec de nouvelles méthodologies. Ces idées sont « parfaites » dans l’abstrait, et nous réunissons plusieurs personnes pour les interpréter. Des personnes aux modalités différentes, aux genres différents, avec des techniques, des histoires et des méthodologies différentes.

Lorsque nous sommes ensemble, à réfléchir et à faire, l’idée abstraite se fissure, se brise, et c’est dans ces moments que l’on trouve quelque chose d’intéressant. Comment l’idée réagit-elle face à ce défi ? Comment se redéfinit-elle ? Comment devient-elle plus robuste ? Plus fluide, plus flexible ? À ce moment-là, je ne pense plus seulement à moi, mais je possède un cerveau collectif aux compétences hybrides qui pensent ensemble de façon fluide.”

Fluide, le public du centre l’est aussi. Il attire à chaque événement une foule de branché.e.s chez qui la couleur de peau, l’orientation sexuelle ou le genre se mélangent naturellement. Un havre de paix et de tolérance dans une ville et un pays où, si deux personnes du même sexe peuvent se marier depuis 2006 et même adopter des enfants, l’homophobie atteint des seuils dangereux qui poussent même certains à avoir recours aux viols correctifs afin de guérir les lesbiennes…

Prix Nobel… et ado défavorisés

Lors de notre visite au Centre, début d’avril, on assiste ainsi à une soirée – aucun siège de libre parmi les 220 disponibles – qui présente une interprétation très enjouée de The Bacchae of Euripides : A Communion Rite du prix Nobel nigérian Wole Soyinka, metteur en scène invité ensuite à discuter de sa pièce, de son œuvre, du panafricanisme dans son ensemble avec William Kentridge et Neo Muyanga.

À Maboneng, les adolescents de Hillbrow – une vingtaine de jeunes filles et de jeunes garçons qui jouaient devant un tel public pour la première fois – revisitent pour leur part l’odyssée décoloniale d’Aimé Césaire Retour à ma terre natale, dont le poème est récité avec fougue, puissance et talents par cette nouvelle génération qui trouve dans les mots du poète martiniquais un reflet de leurs quotidiens à eux. C’est un triomphe et le public est debout. La fête qui suit, pour ces adolescents passionnés, donne l’impression que ce ne serait pas l’Espagne mais l’Afrique du Sud qui, en 2010, aurait remporté la Coupe du Monde…

Puis une autre génération entre en scène. Le Center for the Less good idea a invité le Windybrow Center, du quartier difficile de Hillbrow, où les habitats sont précaires, les appartements pleins à craquer, le taux de chômage vertigineux, les immeubles fissurés. “Celui-ci est abandonné ?”, questionne-t-on lors de la visite du Centre. “Pas du tout, non”, répond Gerard Bester, l’un des gérants de Windybrow, le sourire cynique.

En mai à Paris

La Fondation Cartier invite The Center for the Less Good Idea pour une semaine de workshops, performances, concerts et rencontres avec une trentaine d’artistes, dont certains sont issus de Johannesburg et d’autres du Bénin, de Belgique, de Hollande, d’Autriche ou de France. Retrouvez le programme complet sur le site de la Fondation Cartier pour l’art contemporain.

Mardi 14 mai 2024

19h30 – Collapses & Defences

Musique · Improvisation · Conférence performée, chorale.

Mercredi 15 mai 2024

19h30 – Pepper’s Ghost & the Mark

Petit théâtre d’illusion

21h00 – The Piano & Movement

Musique · Danse

Jeudi 16 mai 2024

19h30 – The Piano & Voice

Musique · Voix

21h00 – Composing through the Body

Musique · Voix · Danse

Vendredi 17 mai 2024

19h30 – Pepper’s Ghost: Silent Films & Choral Responses

Petit théâtre d’illusion

21h00 – Percussion & the Body

Percussion · Danse

Samedi 18 mai 2024

19h30 – Pepper’s Ghost 1

Petit théâtre d’illusion

21h00 – Sizindlebe | We are Ears 1

Performance · Danse · Musique

Dimanche 19 mai 2024

14h30 – Autour de “The Great Yes, The Great No”

Discussion performée · Danse · Musique · Théâtre · Vidéo

17h00 – Pepper’s Ghost 2

Petit théâtre d’illusion

18h30 – Sizindlebe | We are Ears 2

Performance · Danse · Musique

Lundi 20 mai 2024

14h30 – From Discussion to Percussion | Art, Archives, Performances

Discussion · Atelier de percussions

17h00 – Pepper’s Ghost 3

Petit théâtre d’illusion

18h30 – Sizindlebe | We are Ears 3

Performance · Danse · Musique