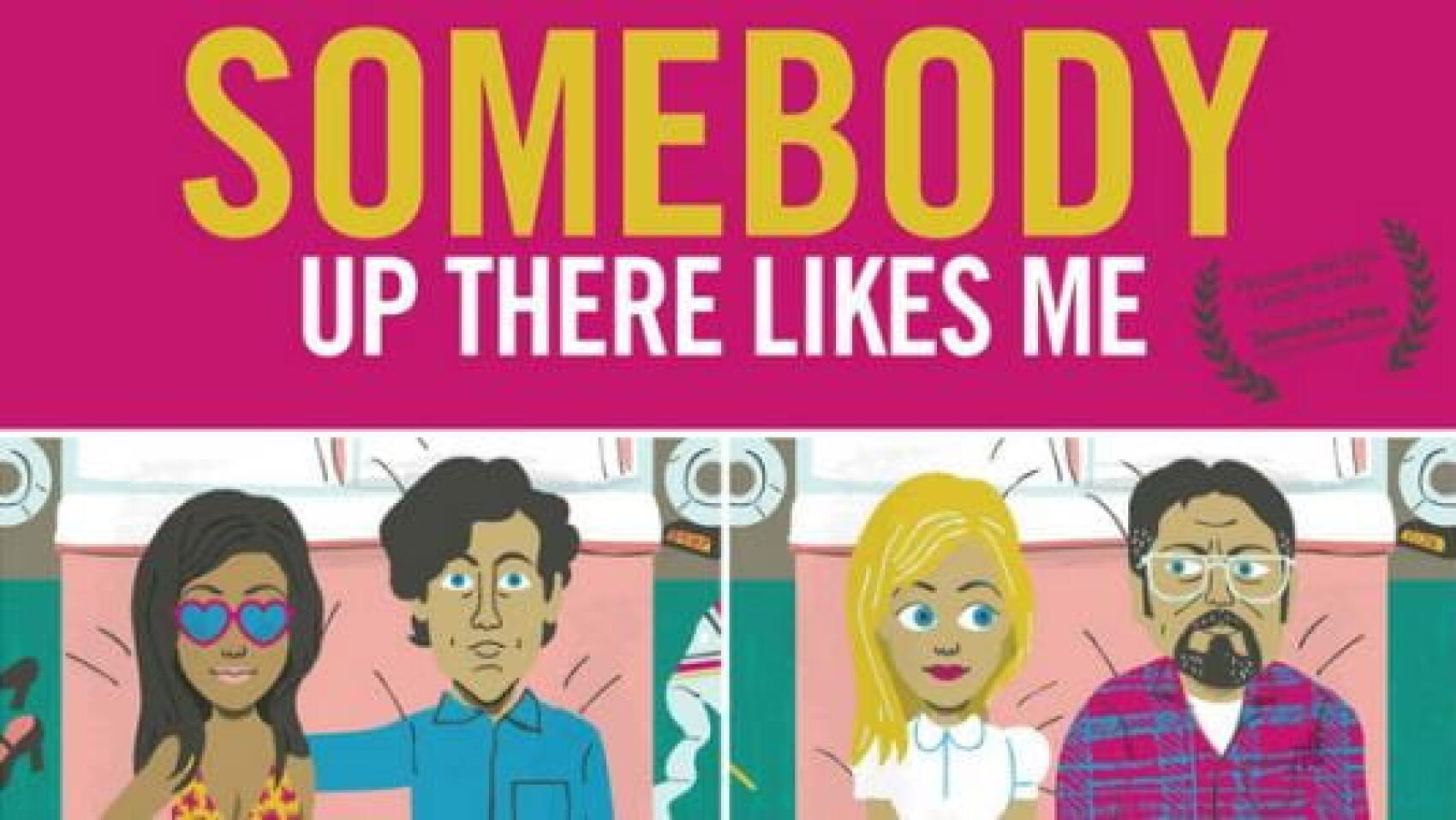

Une drôle de comédie existentielle s’installe dans le voisinage de Daniel Clowes ou Charlie Kaufman

Somebody up there likes me raconte l’histoire d’un type effroyable. Max est serveur dans un restaurant. Pas très vieux mais déjà l’air d’avoir vécu mille vies. Sentimentales surtout. Il a déjà divorcé et va se remarier avec sa collègue Lyla, et entretenir son pote Sal, encore plus odieux que lui. Ce résumé est presque aussi court que le film de Bob Byington. Et pourtant ces 76 minutes sont remplies comme un oeuf, à coups d’ellipses franchissant 5 ou 10 ans de vie d’un coup. A chaque fois pour faire le point dans l’histoire de Max. Qui ne fait pas grand chose, se laisse porter par un destin facétieux, qui le voit s’enrichir malgré lui, sans le rendre plus heureux.

Si la quête du bonheur est au centre de Somebody up there likes me, Byington la raconte à froid, via des personnages apparemment dépourvus d’émotions, alors qu’ils crèvent de ne pas en ressentir.

On est alors pas loin de l’univers dépressif d’un Charlie Kaufman (le génial scénariste de Dans la peau de John Malkovich et réalisateur du méconnu Synecdoche New York), et dans le voisinage de celui de Miranda July (Moi, toi et tous les autres). A vrai dire, Somebody up there likes me fait surtout penser aux BD de Daniel Clowes (Ghost World, Wilson) et leurs chroniques de vie étriquées. Comme lui, Byington exprime une médiocrité ordinaire,banale, mais ne se moque jamais, parce qu’il sait qu’au fond ces gens-là souffrent, même s’ils l’ignorent.

Malgré tout, Somebody up there likes me, reste une comédie. Décalée, grinçante, mais une comédie. Avec parfois un parfait sens de l’absurde, du slapstick comme de la répartie. L’ombre de Wes Anderson (La famille Tennenbaum) n’est, elle aussi, pas très loin. Mais dans une version plus prolo, moins snobinarde. L’amérique de Byington est celle des pavillons tranquilles, sorte de mise à jour des tableaux d’Edward Hopper. Elle sait capter cette sorte de temps suspendu, d’éternité en mouvement, ces instants où il ne se passe rien en apparence mais où tout se joue.

C’est précisément ce qui fait la belle singularité de Somebody up there likes me, ce sentiment d’une urgence souterraine, d’un bouillonement existentiel qui ne demander qu’à entrer en éruption comme un geyser mais qui reste sous pression. Max, Lyla et Sal sont comme des zombies émotionnels, affamés d’amour mais incapables de le manifester.

En plus de ces bagages affectifs chargés, il y a aussi une drôle de valise dans Somebody up there likes me. On ne sait pas trop ce qu’elle contient, si elle fonctionne comme une lampe magique d’Aladin ou une boîte de Pandore.

Elle semble faire rajeunir, ou du moins empêcher de vieillir ceux qui l’ouvrent, alors exposés à de mystérieux rayons de lumière. La dernière fois qu’on a vu une valise pareille c’était dans En 4e vitesse de Robert Aldrich. Elle finissait par provoquer l’apocalypse sur Terre. Après tout, c’est peut-être elle que Byington a retrouvé pour son film.

Si son titre laisse supposer qu’il y a au ciel, un Dieu bienveillant et consolant, lorsque Max et les autres ouvrent cette valise, ils se retrouvent bel et bien dans un enfer mélancolique, où rien ne bouge, où la vie suit son cours atone entre lot de bonnes et mauvaises choses qui ne riment à rien s’il n’y a pas ici bas quelqu’un qui vous aime. Cette sale blague en guise de morale possible confirmerait le ton de ce drôle de film : finalement bien plus crève coeur que pince-sans-rire; absurde mais pas moins que de vouloir comprendre le sens de la vie.

A.M

En salles le 23 janvier