Si l’on se réfère à l’ordre alphabétique, l’Afrique est le premier des continents. En matière de cinéma, ce fut longtemps tout l’inverse : dans la grande cavalcade vers les écrans, les cinéastes africain.es étaient contraints de partir loin derrière leurs homologues d’Europe, d’Amérique ou d’Asie (du Japon, a minima), avec des semelles de plomb et glu sur les starting-blocks.

Aujourd’hui encore, si vous alpaguez un.e quidam et lui demandez de citer cinq réalisateur.rices voire, simplement, cinq films africains, il est probable que votre interlocuteur.rice soit bien vite muet.te comme la carpe proverbiale – et ce, malgré les belles percées réussies par Mati Diop (Atlantiques, Dahomey), Baloji (Augure), Kaouther Ben Hania (Les Filles d’Olfa), Jean-Luc Herbulot (Saloum) ou encore Abderrhamane Sissako (Timbuktu).

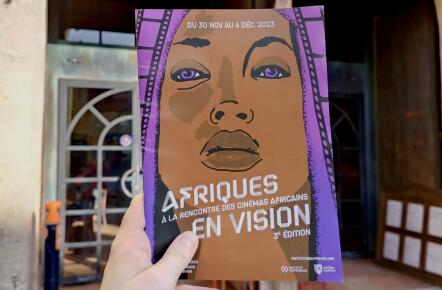

Pour contribuer à ce renversement de vapeur, à cette visibilisation des cinémas africains, l’Institut des Afriques remet sur pied son festival Afriques En Visions, aubaine profuse en regards et en découvertes, en sidérations esthétiques, en élans émotionnels, en pistes de réflexions – bref, tout ce qui fait le sel d’un rendez-vous cinéphile.

S’il fallait condenser cette édition dans un diptyque mêlant passé et présent, septième art et questions politiques, grand angle et petit bout de la lorgnette, notre choix se porterait peut-être vers un ticket documentaire, liant Caméra d’Afrique et Campus Monde.

Caméra d’Afrique, documentaire réalisé en 1983 par le cinéaste tunisien Férid Boughedir, est une leçon sur la tumultueuse naissance des cinémas africains. Sur celles et ceux qui se sont emparé de ces caméras trop longtemps interdites (par les décrets Laval de mars et août 1934) pour poser à l’écran les jalons de récits réflexifs, indociles, afrocentrés ; les pièces d’un récit décolonial à composer. Leurs noms ? Pêle-mêle : Med Hondo (dont il faut voir l’étourdissant West Indies), Tahar Cheriaa, Issa Ousseini, Safi Faye (à qui Afriques en Vision a rendu hommage l’an passé), Souleymane Cissé ou encore – on en reparlera plus loin – Ousmane Sembène.

Fruit d’un tournage autoproduit étalé sur dix ans, cette Caméra d’Afrique offre un voyage à travers le cinéma panafricain, entre pelloches 16mm et monceaux d’archives rares, depuis les ciné-clubs et le court-métrage Afrique sur Seine de Paulin Soumanou Vieyra jusqu’à l’orée des 80s, en passant par les Journées Cinématographiques de Carthage ou le FESPACO. Avec deux perspectives : imposer la pertinence de leurs répliques faites aux cinémas occidentaux et, horizon aussi essentiel, maîtriser la distribution, notamment en créant « un marché commun d’Afrique francophone, grâce au rachat des circuits des compagnies coloniales […] pour que, comme en France, les films étrangers viennent financer avec une part de leur recettes les films africains : la base d’une industrie autosuffisante. » Ce rêve, hélas, se dissipera vite, comme le constatera, avec une pointe de déception, Férid Boughedir, interviewé pour Revus & Corrigés où il continue d’aviver la flamme : oui, « le cinéma peut changer le monde. »

Et pour le présent, comptez sur Campus Monde. Un moyen-métrage documentaire réalisé par le cinéaste togolais N’tifaya Y. E. Glikou plonge, dans un cabinet de conseil en « immigration intelligente », au coeur des méandres administratifs et des chausses-trapes iniques d’un système « infâme », celui de l’accès aux visas exigés par les ambassades européennes et américaines aux jeunes Ivoirien.ne.s (le film se passe à Abidjan), synecdoque de la jeunesse africaine. Tout à la fois épinglage des froides logiques occidentales et appel à un afrocentrisme plus poussé de celleux qui entrevoient l’exil transcontinental comme l’unique solution, un sempiternel eldorado.

Mais cet Afriques En Vision, quatrième du nom, ne comptera pas seulement sur ces deux films, bien évidemment.

Citons par exemple le remarquable Soundtrack to a Coup d’État, de Johan Grimonprez. Un film documentaire qui zoome, fouille, explore l’intersection, aux faux-airs d’inextricable sac de noeuds gordiens, des indépendances africaines et de la géopolitique onusienne, des réseaux d’influences et des services secrets. Bref, la quintessence de la realpolitik façon Guerre Froide – cynisme, théorie des dominos, raisons d’État – avec pour terrain de jeu et d’enjeux stratégiques, le tout-jeune Congo de 1960, arrosé de jazz par l’Oncle Sam – ce qu’on appelait pas encore le soft power.

Un soft power qui est un divertissement, mais aussi une diversion bien pratique : chaque parade à Léopoldville (future Kinshasa) d’un.e grand.e du jazz, que ce soit Benny Goodman, Dizzy Gillespie, Nina Simone ou Louis « Ambassador Satch » Armstrong, est un fabuleux hochet agité par la CIA et son agent Larry Devlin pour masquer de troubles machinations – de l’assassinat de Patrice Lumumba à une flopée de manigances pour s’assurer le contrôle officieux du Haut-Katanga et ses mines d’uranium.

C’est implacable, minutieux, enlevé ; en un mot, passionnant. C’est à voir ici, à Afriques en Vision – ailleurs aussi, et on s’en réjouit, tant il est important que les oeuvres circulent, en bonne intelligence.

Le 1er décembre, ce ne sera pas seulement l’anniversaire du Dr. Pepper, de La Révolution Surréaliste ou de Janelle Monae. Ce sera aussi le jour propice à des célébrations moins allègres ; c’est que le massacre de Thiaroye n’a rien d’une galéjade ou d’une fable en rose. Le 1er décembre 1944, il y a 80 ans, des dizaines de tirailleurs sénégalais (le chiffre exact est encore inconnu à ce jour) furent abattus par l’armée coloniale et la gendarmerie françaises, afin d’anéantir une révolte concernant des salaires non payés.

De ce drame accablant, l’une des tâches honteuses d’une histoire de France aux faux-airs de dalmatien, Thierno Faty Sow et Ousmane Sembène – lui-même ancien tirailleur – ont tiré un film de sable et de sang, une fresque de 2h30 : Camp de Thiaroye. Prix spécial du jury à la Mostra de Venise 1988, le métrage a, pourtant, longtemps été invisible sur les écrans français. Censuré, il a fallu attendre les années 2000 pour que l’étau se desserre, pour que le tout-venant hexagonal découvre – enfin ! – le morceau de tragédie caché derrière ces visages à chéchia ornant jusqu’ici, barrés d’un sourire niais, les boîtes de chocolat instantané (à ce sujet, vous pouvez voir L’Ami Y’a Bon de Rachid Bouchareb comme un prequel aussi minimal qu’archétypal).

Une grande illusion de sable et de sang, de racisme affiché et de secret éventé, au terme de laquelle jamais harmonica n’aura résonné de façon plus lugubre et entêtante.

Coiffez votre bicorne, calez vous une main sur l’estomac, on va tirer quelques lignes à propos de Bonaparte. Car des films sur le natif d’Ajaccio, il y en a eu pléthore. Des bons, des médiocres. Des monumentaux, aussi, tel le chef d’oeuvre muet d’Abel Gance restauré par la Cinémathèque. Mais peu ressemblant à l’Apoléon d’Amir Youssef, dont la forme brève ne l’empêche pas de s’aventurer, audacieux, expérimental, sur des chemins de traverse mille fois plus intéressants que tous les ponts d’Arcole et autres Grands-Saint-Bernard de la légende dorée sur tranche.

Si certains filment à hauteur d’homme, Amir Youssef préfère placer sa focale sur des figurines de plomb. Des petits soldats, grognards immobiles, autour desquels se meut la caméra pour retracer, rejouer, détourner cette expédition militaire, scientifique, commerciale, coloniale.

Trouvant le juste équilibre entre distance et immersion, éclairage cru et fantaisies arty, récréation enfantine et lucidité adulte, cet Apoléon sait comme le sphinx ne pas livrer toutes les réponses de ses énigmes visuelles mais aussi rappeler que, du haut des pyramides, vingt siècles parait-il ont contemplé ce général corse aux jupitériennes ambitions, et ont sans doute jugé plus sévèrement encore qu’Henri Guillemin ce futur tyran qui – il est toujours utile de le rappeler – rétablira plus tard l’esclavage, entre autres funestes initiatives.

Égypte toujours, enfin, pour le dernier film que nous évoquerons ici : Les Filles du Nil, de Nada Riyadh et Ayman El Amir, qui passera en avant-première. Auréolé de l’Oeil d’or du meilleur documentaire au dernier Festival de Cannes (ex-aequo avec Ernest Cole : Lost and Found de Raoul Peck), le film suit pendant quatre ans le quotidien d’un groupe d’adolescentes coptes dans leur village. Un quotidien d’espoir, de révolte, de rupture ; les facettes d’une affirmation, d’un combat par le théâtre de rue pour leur liberté, leurs libertés, si élémentaires mais si souvent bafouées.

Il n’y a qu’à voir les regards éberlués, interloqués, sinon haineux, devant leurs happenings théâtraux et leurs performances jouées en pleine rue, exutoire où elles dénoncent les maux, les affres dont elles (ou leurs soeurs, leurs semblables) sont les victimes, in a patriarcal world. Dénoncer mais aussi clamer ses désirs, la volonté crâne, résolue, irréfragable, de choisir sa voie sans que quiconque ne s’avise de s’en mêler.

Comme l’affirmait Delphine Seyrig : « Le bonheur est dans l’autonomie, la liberté et l’indépendance. Par là, j’entends que mon bonheur ne dépende pas de quelqu’un d’autre, ne dépende pas d’un homme. Si mon bonheur dépend d’un homme, alors je suis une esclave et je ne suis pas libre ». C’était en 1972 (dans l’émission Samedi Loisirs) et c’est toujours d’actualité aujourd’hui – sur les rives du Nil comme de la Seine, de l’Euphrate comme du Yangtsé, de l’Amazone, du Zambèze ou du Mississippi.

Voilà, la quatrième édition d’Afriques en Vision, c’est tout ça, et bien davantage encore, à picorer ici, à savourer là. Nova Bordeaux est heureuse de vous offrir des places pour la séance prélude du festival (jeudi 21 novembre, 20h, Utopia), ce Soundtrack to a Coup d’État dont on vous a fait l’éloge plus haut. Pour jouer, ça se passe dans le formulaire ci-dessous, avec le mot de passe Nova Aime.