« La Cavalerie Charge » : Souvenirs, notes, et poésies de l’auteur de « Sailor et Lula » et « Lost Highway »

Imaginez un va et vient littéraire, un ressac de l’Atlantique tout entier, qui passerait de Hunter S.Thompson à Proust en une vague..Naitrait du mouvement une sorte de yankee Baudelaire fin XXème, voilà comment m’apparaît Barry Gifford.

Le nom doit vous être familier, il est l’auteur de Sailor et Lula, le coscénariste de Lost Highway, l’admiration inconditionnelle de David Lynch lui est acquise, ce qui est rareté, il a bossé avec papa Coppola, puis avec Matt Dillon sur l’étrange et magnifique The City of Ghost. C’est un type occupé d’une œuvre que l’on peut dire américaine, une œuvre souvent cinématographiée faute d’être particulièrement cinématographique, un chroniqueur de talent dont les textes incisifs, passionnants et personnels sur le 7ème art sont célébrés.

Barry Gifford est un auteur véritablement américain, c’est certain, il jette toujours un œil et une nostalgie du côté de son âpre ville natale Chicago. Seulement voilà qu’on le découvre également poète, amoureux de la belle lettre française, brûlant d’un désir vivant pour sa syntaxe, d’une passion charnelle, puisque les mots sont chairs, qui dépasse le simple hommage pour atteindre l’étreinte. Il écrit ainsi à Proust, dénommé cher M, des lettres intimes qui créent des ponts de bric et de broc entre les poésies, mais surtout entre les âmes de leurs auteurs.

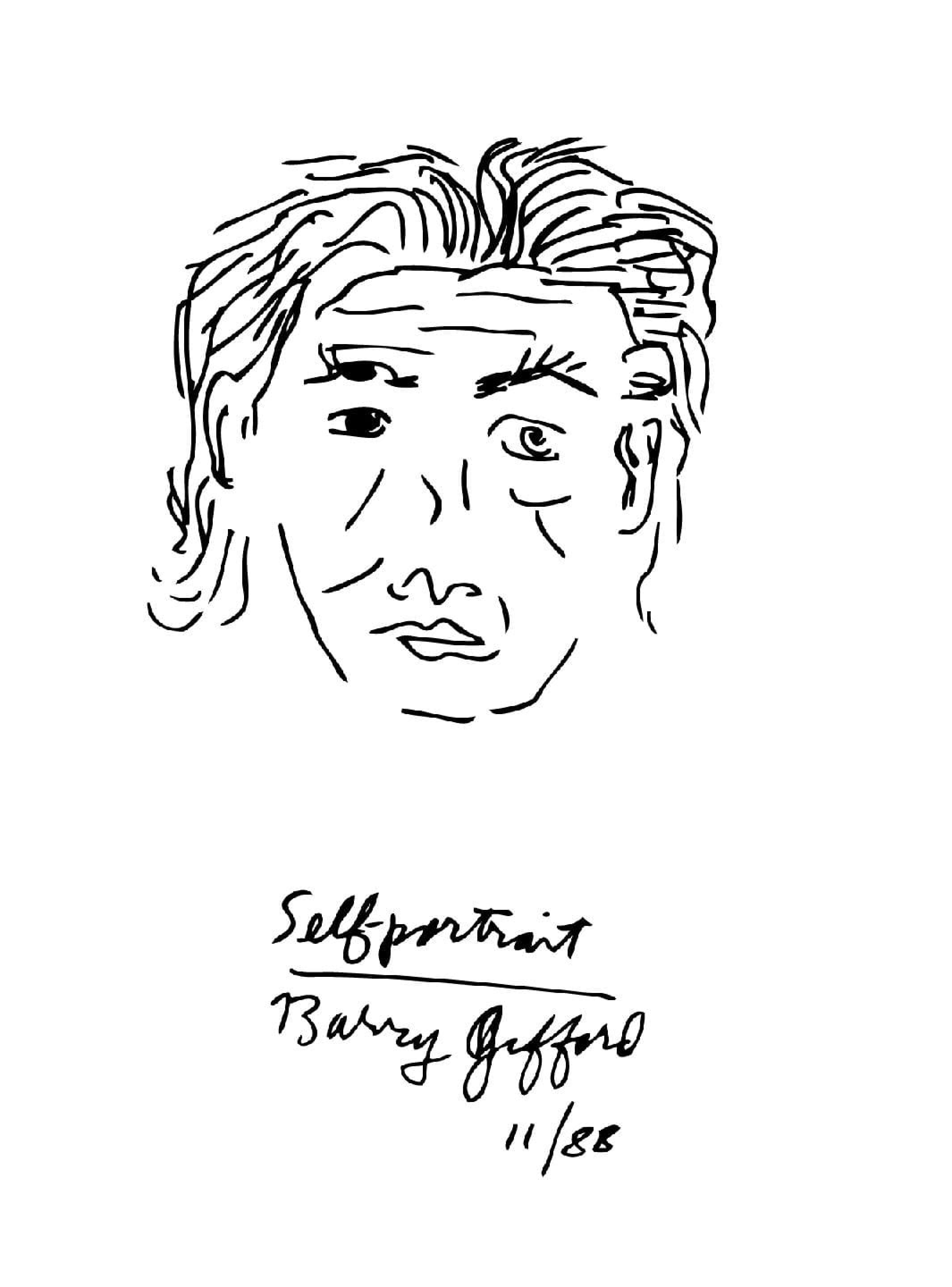

Europe, Amérique, des aller-retour qui découvrent sur leur passage une nouvelle terre littéraire, une île du nom de Barry, isolée quelque part au milieu et qui s’explore dans La Cavalerie Charge. Le recueil est sorti cette semaine aux éditions 13ème note, miscellanée de textes glanés ça et là, dans des ouvrages publiés entre 2000 et 2009, pour reformer un ensemble plus signifiant encore. Ils sont enluminés des dessins « de second ordre» de Barry Gifford, «ultime refuge des écrivains has-been» comme il les nomme dans une préface inédite.

Cinéma et littérature divisent en deux parties La Cavalerie Charge. Une structure presque bipolaire tant leurs tons, leurs fonds, leurs formes, semblent souvent s’envoyer mutuellement au diable. C’est que l’art de Gifford, tout en la saluant, fait discrètement entorse à une certaine écriture américaine qui semblerait devoir s’imposer. Ce froissement musculaire dans l’habitude littéraire est le fait d’un amour inconditionnel du style, une adoration de la langue qui prend le pas clopin fumant, sur l’histoire racontée. Après tout, cette religion quasi-impraticable du mot a toujours demandé que l’on boite un peu.

Si la partie cinéma éveillait des curiosités, des amusements d’anecdotes, réinventait le portrait des nouvelles idoles, s’amusait de la démesure, et ravissait dans la formule, la partie littérature est belle à en chialer. Elle est aussi captivante à ne pas la lâcher, drôle à (re)lire les œuvres, de Flaubert, d’Irwin Shaw, de Traven à Kerouac en passant par Maupassant, parce que c’est dans son nom. Dans Mes romans préférés : lisez les et pleurez, Gifford, en bon dessinateur, croque ces œuvres majeures ou non, en 3 coups de stylo, en 5 phrases d’une justesse dont on fait les bons romans.

« Sur un Air de Navaja (The long Goodbye) de Raymond Chandler: Chandler recommandait aux romanciers en panne d’inspiration de faire apparaître un personnage à la porte, revolver à la main. J’aime la plupart des romans et des nouvelles de Chandler. Cependant, sur un air de Navaja parvient à épingler le L.A des années quarante et cinquante, mais aussi tout ce qui a suivi et tout ce qui suivra. La perfidie ne meurt jamais. Bien au contraire, d’après la doctrine de Malthus, elle croit selon une progression géométrique.«

J’aimerais vous parler de ces poèmes de voyage, La Havane, la Chine, Le Japon, La Roumanie, le Mexique, Paris si souvent Paris, de ses lettres non envoyées, de ses poèmes pour Thelenious Monk, Pascin, Gregory Corso et ses couilles coupées, le boxeur Kid Gavilan, pour un cow boy qui dans la poche arrière de son jean délavé, trimballe l’Iliade d’Homère…Et puis il y a les autres, ceux où Barry Gifford, présent partout ailleurs, se dévoile enfin ouvertement et s’assume au « Je ».

La prose de sa poésie est le lieu où se croisent et s’unissent Bukowski et Baudelaire, et l’hybride ainsi crée, tel un Prévert du nouveau Monde, s’en va arpenter les trottoirs en réglant son pas sur celui des putes de Tijuana.

Sur un rythme changeant, lascif, vif, pudique ou expansif, Barry Gifford emporte celui qui le lit dans un va et vient permanent, de ces mouvements répétés qu’on sait nécessaires au plaisir, ou à la barque.

La Cavalerie Charge, Barry Gifford, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jeannine Hayat, Editions 13ème Note, juin 2013, 21,90 euros.