Joyeux 4 avril ! Aujourd’hui, on fête toutes vos heures de repassage et de vaisselle gratuites ! C’est la journée mondiale du travail invisible, qui ne consiste ni à comptabiliser les heures de télétravail que vous faites par magie en étant absent‧e du bureau, ni à travailler derrière quelqu’un de très grand. Le travail invisible, c’est celui qui profite à toute la société, aux institutions mais qui n’est pas payé, pas valorisé. Et les premières bosseuses de cette catégorie, ce sont (surprise) les femmes.

À l’origine, la journée mondiale du travail invisible se tient le premier mardi du mois d’avril, mais il s’avère que cette année, ça tombait le 1ᵉʳ avril, et ce n’est pas un sujet des plus hilarants.

Le couple hétéro : une cape d’invisibilité

Le travail invisible, c’est tout travail non rémunéré et qu’on ne valorise pas du tout pour les bienfaits qu’il apporte à nos proches ou nos institutions. Il faut aussi prendre en compte les bénévoles et les stages non rémunérés dans l’équation, même si ces exemples ne représentent qu’une infime partie de ce qu’est le travail invisible.

Vous pouvez vous demander : qui se fait piétiner au point de travailler gratuitement, sans rien demander ? Les femmes, bien sûr, et ce n’est pas vraiment par vocation.

Vous serez encore moins surpris·es d’apprendre que les femmes dans des relations hétérosexuelles sont les plus touchées. La part de travail qu’elles endossent va des tâches domestiques (allant de l’organisation du foyer au ménage), aux soins divers et variés (émotionnels, mentaux et physiques), en passant par les aides aux entreprises (si, par exemple, il faut aider les parents pour faire leur compta’).

Un salaire invisible de 170 000 euros par an, par femme

Le site états-unien Salary.com estime que ce travail invisible représentait en 2020-2021 un total de 170 000 euros par an, et par personne. Pour vous étourdir, un chiffre de 2020 : à l’échelle mondiale, toutes les femmes réalisent chaque jour 12,5 milliards d’heures de travail invisible. Ce qui veut dire que chaque année, le monde leur devrait 10 mille 800 milliards de dollars, soit près de 9 mille 800 milliards d’euros (rapport d’Oxfam-Québec, «Celles qui comptent !» 2020).

Responsable logistique, diététicienne, psychologue, femme de ménage, décoratrice d’intérieur…..

Concrètement, voici une liste non-exhaustive de tous les métiers qu’exercent les femmes dans un cercle familial hétérosexuel et hétéronormatif, sans être reconnue économiquement et socialement :

Directrice financière, Directrice d’exploitation, Responsable logistique, Gouvernante, Responsable blanchisserie, Conductrice de camionnette, Enseignante dans une école publique, Responsable des installations, Cheffe, Directrice adjointe des sports, Infirmière auxiliaire, Manageuse, Comptable, Superviseuse en physiothérapie, Diététicienne, Banquière, Serveuse, Happiness manager, Cuisinière, Femme de ménage, Psychologue, Assistante personnelle, Administratrice générale, Maîtresse, Couturière ou encore Décoratrice d’intérieur.

Ça fait beaucoup de bénévolat pour une seule personne. Avouez, vous n’avez même pas tout lu. Pas lues, pas vues, pas payées, pas reconnues. Ces héroïnes qui ne portent pas de cape (ou bien une belle cape d’invisibilité) allègent pourtant considérablement la charge de travail à l’échelle de la société.

Imaginons une mère qui aide ses enfants à faire leurs devoirs : dans ce scénario, nous faisons l’économie d’un·e surveillante au collège. Le travail invisible est un fardeau qui est intimement lié à la société dans laquelle nous évoluons, comprenez : une société patriarcale “en poids de forme” (comme dirait Juliette Arnaud). L’une des armes les plus efficaces pour inverser la tendance est d’en prendre conscience et de changer ses habitudes.

« Pourquoi le couple appauvrit les femmes et nuit à l’amour”

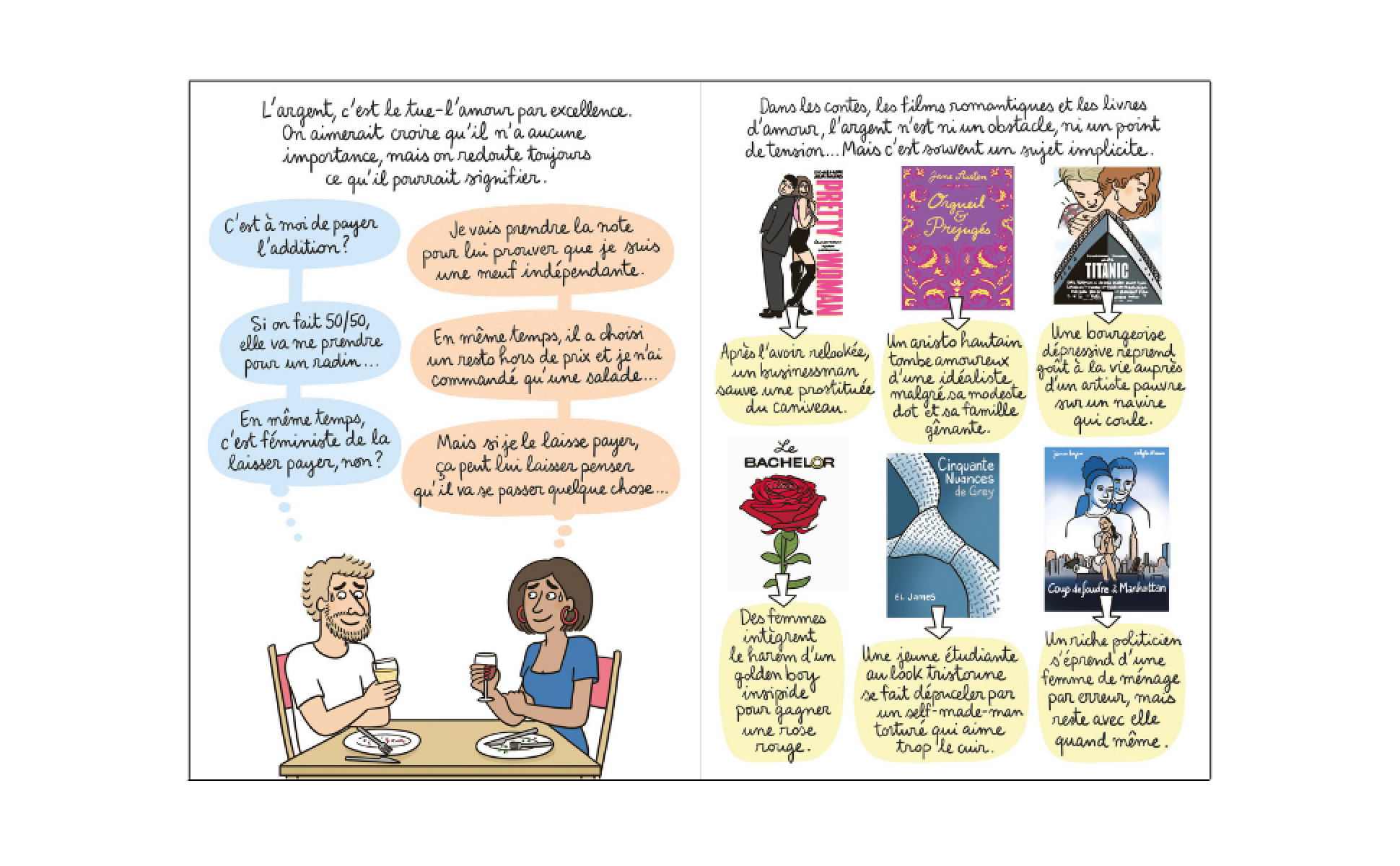

On ne peut alors que vous conseiller la lecture de la bande dessinée “Le prix à payer, pourquoi le couple appauvrit les femmes et nuit à l’amour”, signée Lucille Quillet et Tiffany Cooper, qui détaille « le coût abyssal que représente pour elles l’amour tel que la société l’a pensé : en dépenses, mais aussi en revenus qu’elles ne toucheront jamais. » Les autrices énumèrent toutes ces “petites” tâches qui reviennent inexorablement à la charge des femmes : “Ça va de la charge esthétique, la contraception, les dépenses en lingerie, (…) en séances chez le sexothérapeute par exemple, au coût du travail domestique, des ajustements de carrière, de la répartition du budget et des dépenses au sein d’un couple“. En plus de faire peser sur leurs épaules la charge mentale de l’orchestration générale de la vie de famille.

Marie et Henri, le couple qui n’a pas de bol (ou d’égalité de genre)

Les autrices peignent dans la BD un scénario qui imagera encore plus concrètement le fardeau patriarcal que représente le travail invisible : Marie et Henri. C’est un couple qui n’a pas de bol : Marie et Henri vivent dans une agglomération où les crèches sont rarement disponibles les mercredis. L’un d’eux va devoir s’occuper du petit Thomas, leur enfant en bas âge. Le suspense est-il à son comble..?

Marie ne gagne pas beaucoup moins qu’Henri, mais assez intuitivement (ou systémiquement, qui sait) elle va s’organiser pour prendre un peu plus de temps pour garder le petit le mercredi. Ne posez pas de question, c’est la société patriarcale qui donne les consignes. En faisant la baby-sitter gratuitement pendant 2 ans et demi, Marie aura fait économiser un peu moins de 5 000 euros au foyer, cool, et se sera assise sur 10 000 à 20 000 euros de salaire.

Des dépenses égales et pas proportionnelles

La plateforme d’Arte a publié sur ces enjeux un documentaire en deux parties en mars 2025, qui détaille les questions de sous. En prenant en compte les inégalités salariales, la structure économique du couple est déséquilibrée. Hors, ce sont majoritairement les femmes qui achètent avec leur argent les courses alimentaires, ménagères, qui donnent des rallonges d’argents de poches aux enfants, etc.

Même s’il y a un compte commun auquel les deux tourtereaux ajoutent de l’argent mensuellement, c’est très souvent de manière égale et pas proportionnelle. Les hommes gagnant plus, ils gardent donc plus d’argent que les femmes à côté de ce compte.

Aussi, généralement, avoir un enfant inclut un congé maternité plus long qu’un congé paternité, et un temps de pause professionnelle pour les femmes. La charge mentale de s’occuper (souvent seules) du foyer et d’une famille (domestiquement et mentalement) contribue aussi à un effacement de la carrière de façon générale, voire parfois de la vie personnelle. Ainsi, les femmes sont appauvries économiquement, professionnellement et parfois socialement, par un couple hétéronormé et hétérosexuel.

Redistribuer ou rendre l’argent

Si les tendances de la “tradwife” (une vraie esthétisation et romantisation de la femme au foyer) affluent depuis quelques années sur les réseaux sociaux, il est important de conscientiser collectivement les conséquences professionnelles, sociales, émotionnelles, mentales et économiques d’être une femme dans un couple hétérosexuel. On pourrait peut-être penser à faire évoluer la distribution du travail genré, ou le payer. Joyeux 4 avril !