Récit intégral d’une rencontre glaciale avec le Dog.

En mai dernier, alors qu’un temps de chien s’abattait sur la capitale, j’ai eu le loisir de me frotter à un molosse assez notoirement coriace de la littérature : James Ellroy, 67 ans, venu cabotiner pour la sortie de Perfidia, premier tome d’un nouveau « Quatuor de Los Angeles », 835 pages de coups tordus entre poulets vicelards au lendemain de Pearl Harbor. Notre tête-à-tête eut lieu dans le salon cosy, désert, d’un hôtel chic du Quartier latin.

Réponses expéditives, soupirs, gueule de trois pieds de long, le Dog n’a pas usurpé sa réputation de tough guy. Celui qui se définit sans cesse comme « le plus grand auteur de polars qui ait jamais vécu » et que Joyce Carol Oates surnomme « le Dostoïevski américain » n’a fait qu’une bouchée de moi, bien peigné que j’étais, rasé de frais, arborant cuir bleu patiné et cravate noire, rookie style, tremblotant vaguement du micro-mousse. Dès la cinquième minute, l’auteur du Dalhia Noir ou du Grand Nulle Part m’a envoyé bouler, glacial et agacé, rétif à se livrer sur sa manière de travailler, souhaitant n’être interrogé que sur son dernier livre, me faisant bien sentir que je suis le journaliste n°999 999 à avoir l’honneur de rencontrer Sa Majesté du Crime.

J’avais trois quarts d’heures à tirer en sa compagnie, je me suis fait la malle au bout de vingt-cinq minutes. Go home now, « rentre chez toi maintenant » m’a-t-il dit en guise d’au revoir – se prêtant tout de même, avant la fin, au jeu convenu d’une brève lecture à voix haute. Pourquoi tant de morgue ? J’ai retenu la leçon : avec les têtes de mules, toujours prévoir un plan b, un stock de questions supplémentaires à dégainer, quitte à se fâcher pour de bon. Perfidia s’y prête. Le roman bluffe par sa virtuosité technique, cette capacité à déployer tant d’intrigues dans les coulisses paranos de l’Histoire US, mais le geste opéré ne trompe personne. En reprenant jusqu’au vertige les personnages qui ont fait sa légende, le Californien grognon accouche d’un livre-musée, d’une préquelle pépère où la prise de risques, à ce niveau de maîtrise, équivaut à zéro. J’aurais dû lui répéter les paroles de Kay Lake, son héroïne adorée : « Mettez mes limites à l’épreuve, capitaine. Ça va peut-être vous surprendre, mais elles existent belles et bien. »

C’est ce qu’il a fait, d’ailleurs, le temps d’une conversation. Les choses avaient pourtant bien démarré. Sa poignée de main est chaleureuse, et il me demande même si je veux un café.

Pour commencer, pourriez-vous commenter cette citation, tirée de votre interview à la Paris Review, en 2009 ?

James Ellroy : Bien sûr.

« J’ai dit à de nombreux journalistes que j’ai fait de la prison, que je me suis introduit par effraction chez des gens, que j’étais un voyeur. Mais je leur ai aussi dit que j’ai passé beaucoup plus de temps à lire qu’à voler ou épier les autres. Et ça, ils n’en parlent jamais. C’est bien plus sexy d’écrire sur ma mère, sa mort, ma jeunesse sauvage et mes séjours en taule que de dire que le jeune Ellroy se terrait à la bibliothèque avec une bouteille de vin… pour lire. »

Que lisiez-vous à l’époque ?

De bons polars, de mauvais polars. Beaucoup de polars. J’ai lu Dors mon amour, dors… [Hillary Waugh, 1959], mais je ne me souviens plus qui était le tueur. Quand j’étais jeune, j’avais déjà un très bon détecteur à conneries ; je n’ai pas cru à De sang-froid [Truman Capote, 1966] pendant un moment et j’avais raison, le livre a été publiquement discrédité presque immédiatement après sa sortie. Je lisais des biographies politiques des grands dirigeants américains, des livres sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Guerre de Corée, la Guerre Froide, ainsi qu’une poignée de romans grand public un peu sérieux, mais plus que tout autre chose, je lisais des polars.

S’il y a une erreur dans le livre, je m’en tape. Je m’en tape, vraiment.

Le goût de la lecture vous est venu très tôt, n’est-ce pas ?

Yeah. Mon père m’a dit de m’y mettre quand j’avais 3 ans. J’étais précoce, donc j’ai sauté la maternelle pour aller directement à l’école primaire. Mes camarades étaient tous plus âgés et lisaient beaucoup. J’assimilais tout un tas de choses et de la même façon, j’ai su très tôt distinguer un bon film d’un mauvais film. Je savais instinctivement quand les choses n’étaient pas vraies.

[Sa femme, l’écrivain et journaliste Helen Knode, apparaît à travers la vitre de l’hôtel : James lui adresse un grand coucou affectueux.]

Aviez-vous des mentors ?

Aucun. Personne ne m’a jamais dit quoi lire. L’écrivain le plus important pour moi, celui que je plaçais au-dessus de tous, c’était un ancien policier de Los Angeles devenu romancier, Joseph Wambaugh, surtout ses premiers livres : Les Nouveaux Centurions, The Blue Knight, Patrouilles de nuit, Le Mort et le Survivant [1971-1975]. J’aimais la violence bizarre d’auteurs bizarres. Comme dans Libra, de Don DeLillo [1988], sur l’assassinat de Kennedy vu à travers les yeux de Lee Harvey Oswald, et d’autres livres qui m’ont marqué pour la puissance narrative très stimulante. Mais je ne lis plus, presque rien, depuis maintenant des années.

Deux jours auparavant, sur France Inter, vous avez pourtant cité les romans historiques de votre compatriote Thomas Mallon…

J’aime beaucoup ses ouvrages, c’est vrai. Thomas est un ami. Mais je lis très rarement…

… parce que vous n’avez plus le temps ?

[Très sec] Tu viens de me couper la parole, brother. Stop. Ne refais pas ça. Non, c’est juste que j’ai d’autres choses à faire de mon temps, comme dormir.

J’aimerais justement en savoir plus sur votre routine d’écrivain. Vous vous levez à 5h30, c’est ça ?

Je me lève tôt en général et je me mets direct au boulot.

Vous travaillez deux bonnes heures, prenez votre petit-déjeuner, et ensuite ?

[Avec l’enthousiasme d’un employé de pompes funèbres] Ça varie. Lever, café, travail, je retourne me coucher deux heures, je m’y remets et ça dure toute la journée. Entrecoupé d’un peu d’exercice, d’un sandwich et d’une autre sieste.

Tenez-vous ce rythme tous les jours ?

Brother, ces questions sont ennuyeuses. Allez-vous m’interroger sur Perfidia ? Toutes ces questions sur les livres que je lis et la couleur de mon stylo, ce n’est pas bien. Je veux seulement parler de mon dernier livre. Parlons de Perfidia, OK ?

OK. Pour résumer votre premier Quatuor de Los Angeles [1987-1991, du Dahlia Noir à White Jazz], vous aviez cette formule : « Bad men in love with bad women. » Quel est celle qui convient à ce second Quatuor, qu’ouvre Perfidia ?

Bad men in love with bad women. Seulement cette fois, les hommes ne sont pas si mauvais, et les femmes encore plus fortes. Ce qui dénote un changement dans ma vision du monde. Je n’ai jamais été pessimiste et ça me gonfle quand les gens disent que mes livres sont nihilistes ou pessimistes parce que c’est faux : il y a toujours des âmes qui se sacrifient, de l’amour, de la rédemption, et dans Perfidia encore plus.

j’aimerais bien être un DJ de musique classique. L’émission serait drôle, obscène, profonde.

Ce roman évoque en partie un aspect méconnu et scandaleux de l’Histoire de votre pays : des camps d’internement pour les citoyens américains d’origine japonaise, mis en place très rapidement après Pearl Harbor. Comment l’Amérique digère-t-elle cet épisode ?

Après la guerre, la réaction populaire a été très mauvaise. En 1988, le Président Reagan a entendu cette exigence de réparation, en présentant des excuses officielles aux familles japonaises concernées, avec une prime aux survivants. C’est survolé dans Perfidia, mais on va y arriver : le prochain livre traitera des camps d’internement.

Seriez-vous prêt à aller à Little Tokyo, le quartier japonais de Los Angeles, pour parler de ça ?

Bien sûr. Mais personne ne me l’a proposé. J’irai n’importe où pour parler de ce livre. Cependant, j’ai arrêté les tournées. Je suis fatigué. Je fais une exception pour la France, parce que c’est là que je vends le plus de livres.

Le personnage d’Hideo Ashida, « le seul flic japonais de Los Angeles », est très réussi. Il intervenait déjà brièvement dans Le Dahlia Noir [1987]. Pourquoi l’avoir ainsi placé au premier plan ?

J’avais besoin d’un héros japonais, et celui-ci est dans une merde profonde : une chasse aux éléments les plus subversifs de la communauté japonaise est le point d’être lancée, sa mère est salement alcoolo et soutient l’Empereur, multipliant les commentaires politiques susceptibles d’attirer des ennuis à Hideo, ainsi qu’à son frère Akira. Par ailleurs, c’est un homosexuel qui ne s’assume pas, qui n’a pas du tout envie que tout le monde le sache. Son défi, en décembre 1941, est de parvenir à se rendre inestimable au sein du LAPD. Et je ne peux pas vous en dire plus, au risque de gâcher le plaisir des lecteurs potentiels.

Comment faites-vous pour rassembler l’énorme masse documentaire qui cadre vos romans ?

J’engage des chercheurs qui compilent des faits et des chronologies, afin que je n’écrive pas dans le vide. Je ne cherche pas d’information spécifique, je ne cherche pas des secrets cachés, je ne veux que des faits pour installer le livre. À partir de ces faits, j’extrapole mon histoire dans les limites de l’Histoire.

Ces « chercheurs » sont-ils les mêmes de livres en livres ?

C’est la même femme pour les trois derniers.

Sont-ils journalistes ?

À la retraite, oui.

Vérifiez-vous leur travail ?

Non. S’il y a une erreur dans le livre, je m’en tape. Je m’en tape, vraiment. Je leur dis ce que je veux, ils trouvent les infos pour moi et me les envoient ; une chronologie, et des photocopies de coupures de presse. C’est la première étape de travail. Je regarde ce qu’ils ont, je consulte ces documents de temps à autre. Faire les recherches moi-même m’ennuie dans les grandes largeurs, et j’ai juste envie de m’asseoir et d’écrire le bouquin.

Vos six premiers romans [1981-1985, de Brown’s Requiem à La Colline aux suicidés] n’ont nécessité, dites-vous, « aucune recherche ». Mais comment est-ce possible ? D’où viennent toutes ces connaissances sur le fonctionnement de la police ?

Je préfère tout inventer. J’ai vu des films, j’ai lu des livres. J’invente. Les gens ne comprennent pas ça : je suis juste bon pour ça.

Quand l’un de vos livres est terminé, vous le montrez à votre agent, Nat Sobel, que vous décrivez comme « pointilleux sur la logique dramatique et la motivation des personnages ». Acceptez-vous d’autres remarques sur votre travail ?

Mon éditeur américain, Sonny Mehta, me fait des suggestions, comme Nat. J’en retiens quelques-unes et j’ignore le reste.

Ne supposez rien à propos de mon style.

Pouvez-vous écrire ailleurs que chez vous, à Los Angeles ?

Je préfère être dans ma piaule, mais si j’y suis obligé, je peux écrire dans d’autres villes ou à l’étranger [Il soupire].

Ecrivez-vous à la main ?

Je ne sais pas me servir d’un ordinateur et je n’ai pas envie d’apprendre. Je ne sais pas taper à la machine et je n’ai pas envie d’apprendre. J’ai commencé par écrire à la main, et je continue de trouver ça confortable.

Combien y-a-t-il de versions de Perfidia, qui compte pas moins de 835 pages imprimées, donc beaucoup plus, j’imagine, sous forme manuscrites ?

[Sa respiration s’accélère.] Une seule. Je l’écris en noir et je corrige à l’encre rouge. Et je fais taper le tout à la machine.

Mais…

[Ses yeux lancent des éclairs.] Ce sera tout. Je ne veux pas parler de ça. C’est ennuyeux. Parlons de nouveau du livre.

En 2009, toujours à la Paris Review, vous avez dit : « Mes livres sont de plus en plus gros, et mon style de plus en plus ambitieux. Et il va évoluer, encore. » Comment ?

J’ai relâché un peu « l’étranglement » stylistique qui caractérisait certains de mes livres, mon fameux style télégraphique que je développe, par exemple, dans White Jazz [1992] ou American Death Trip [2001]. Mais Underworld USA [2009] et Perfidia ne sont pas comme ça. Ces deux livres sont plus mûrs, émotionnellement, avec davantage de monologues intérieurs. Si des gens disent que ces livres sont encore plus télégraphiques qu’avant, ils se trompent. Je le sais, c’est moi qui ai créé ce style.

Perfidia, et je suppose que ce sera pareil pour le roman suivant, est…

Non. Ne supposez rien à propos de mon style.

… plus accessible. Pourquoi ?

Perfidia se devait d’être plus facile à lire parce que les personnages y sont plus ouverts de cœurs et d’esprit [constat qui, étant donné son attitude pendant l’entretien, ne manque pas d’un certain charme]. Dudley Smith, Kay Lake, Hideo Ashida et William H. Parker sont des personnes incomparablement brillantes qui s’interrogent en permanence sur le sens des choses. Et toutes les informations qui les concernent doivent être partagées de manière ouverte. En mode télégraphique, ça ne marcherait pas.

Où en est le tome 2 de ce second Quatuor ?

J’ai deux cents pages de notes. L’action ira jusqu’à l’été 1942. Contrairement à Perfidia, l’histoire ne sera pas racontée en temps réel. Le livre sera publié fin 2017 en France.

Vous avez dit qu’il vous reste, en tout, « six livres à écrire »

Oui, trois pour terminer le Quatuor, et une autre trilogie.

Cette future trilogie sera-t-elle de nouveau constituée de polars historiques ?

Oui.

Donc vous ne reviendrez pas au genre autobiographique, pratiqué dans Ma Part d’ombre [1996] et La Malédiction Hilliker [2010] ?

Non.

Peut-on parler de cette série télévisée que vous écrivez pour David Fincher, à propos d’un ex-flic ripou des années 50, Freddy Otash, dealer de ragots à Hollywood* ?

Non. J’ai juste reçu une avance, brother, pour écrire quelque chose qui ne sera probablement jamais utilisé par la télévision.

[Je lui demande de lire à voix haute un extrait de Perfidia ; il s’y prête mécaniquement, lisant vingt lignes du journal intime de Kay Lake, le même qu’il a déjà lu partout ailleurs, pendant 1mn36, d’une voix forte et claire.]

Dans une autre vie, auriez-vous aimé animer une émission de radio ?

Cette vie-là est la seule que je vivrai. Mais… yeah, j’aimerais bien être un DJ de musique classique. L’émission serait drôle, obscène, profonde. Je jouerais de la musique polyphonique du XIXe siècle : Beethoven, Bruckner. [L’ambiance est désormais glaciale.]

Nina Simone a dit un jour : « Si je n’étais pas devenue chanteuse, j’aurais été une tueuse. »

Bullshit.

… Si votre chemin n’avait pas croisé la voie de l’écriture, que seriez-vous aujourd’hui ?

Je ne pense jamais en termes d’hypothèses, ça n’apporte jamais rien de bon. [J’interromps l’entretien.] Très bien, brother. Voulez-vous que je signe votre exemplaire de Perfidia ? [Je lui tends plutôt Le Grand Nulle Part, qu’il biffe d’une virgule improbable, avec l’impression satisfaite de me faire un petit cadeau.] Et maintenant rentre chez toi.

Propos recueillis par Richard Gaitet

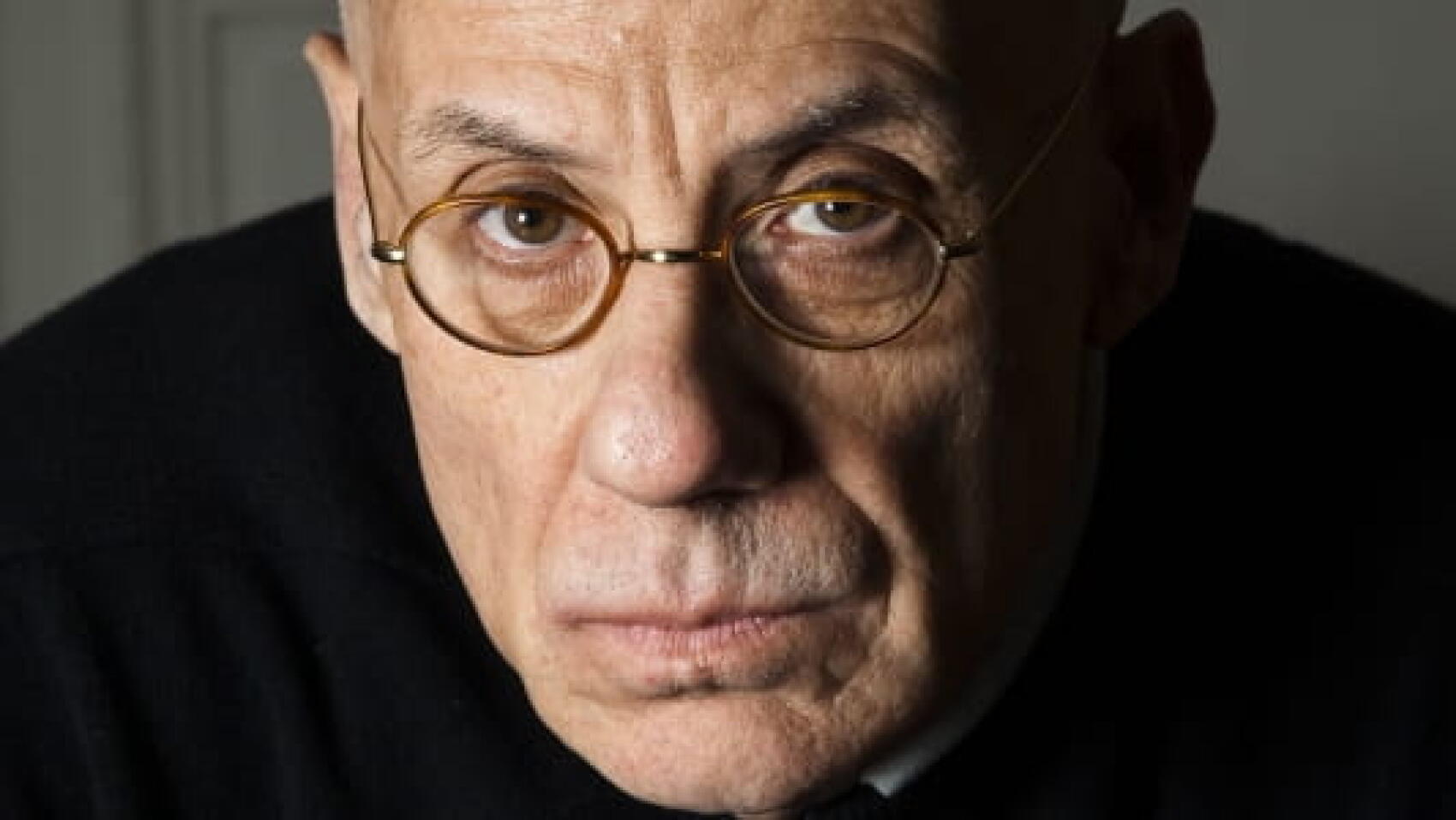

Photographie : Copyright Philippe Mastas.

James Ellroy, Perfidia

Editions Rivages, 835 pages.

* Freddy Otash est le héros d’une novella très drôle de James Ellroy, Extorsion (2012), où l’auteur se met en scène avec un soupçon bienvenu d’autodérision : il s’y décrit tel un « plumitif » à chemise hawaïenne, résolument « casse-couilles ». Texte réédité en poche chez Rivages.