Fanny Glissant, co-réalisatrice revient sur l’importance de ce récit, trop longtemps passé sous silence.

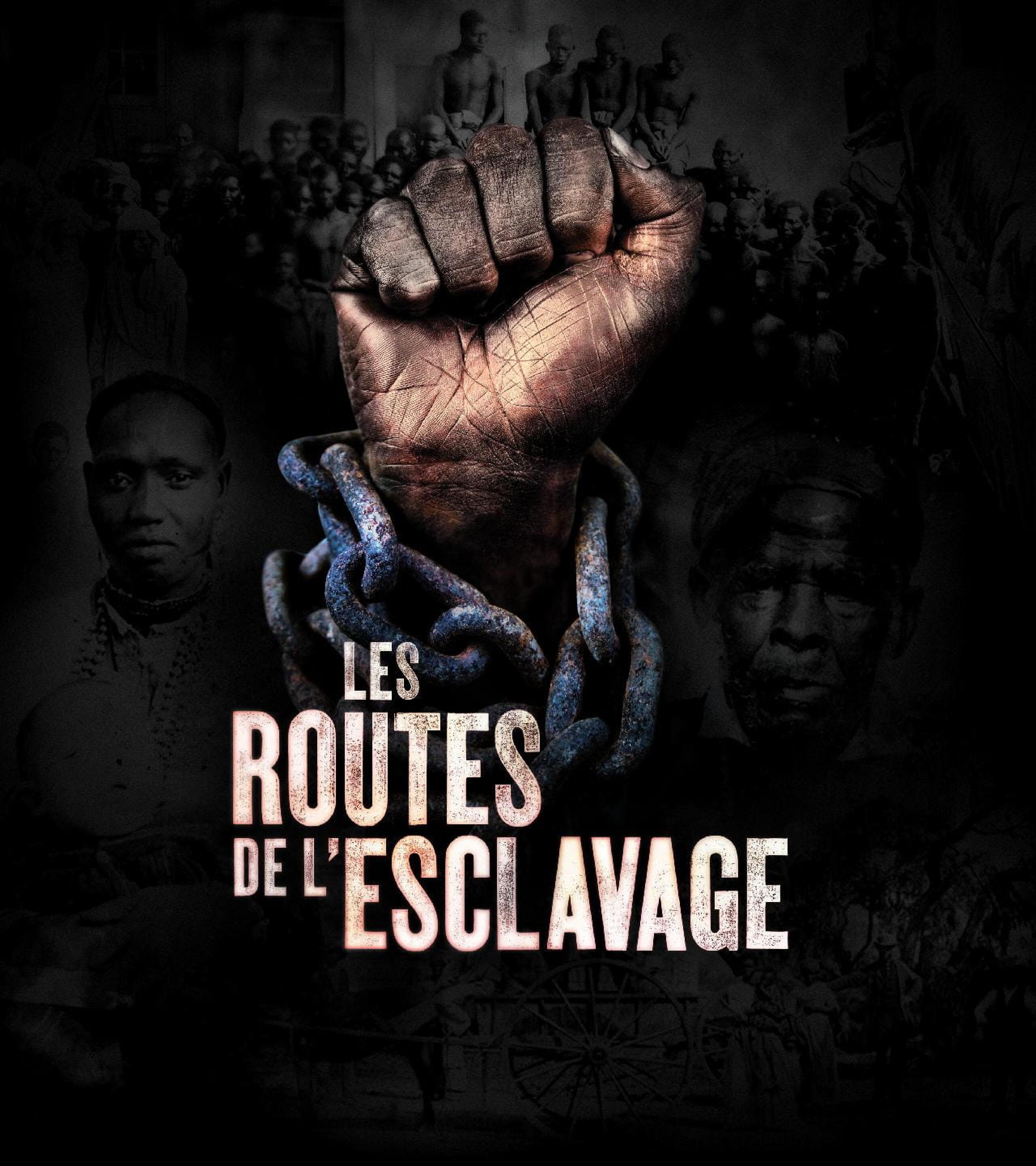

Mardi 1er mai, à l’occasion du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage, Arte diffuse Les routes de l’esclavage, une série documentaire en quatre épisodes qui retrace en détails l’histoire de l’esclavage, ses racines et ses répercussions. Un travail titanesque illustré par les témoignages de chercheurs du monde entier, qui racontent une histoire longtemps ignorée. « Il nous a fallu deux ans pour écrire les scénarios, car presque rien n’avait été écrit sur le sujet », raconte Fanny Glissant, co-productrice et co-réalisatrice de cette série, qui a répondu à nos questions.

Ce récit de l’esclavage, notamment l’angle économique sous lequel il est raconté, est inédit en France. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps avant de pouvoir raconter ces histoires ?

L’esclavage est fondamentalement l’histoire des autres, puisque pour asservir quelqu’un, il faut le constituer comme « autre » : le barbare, l’ennemi ou le prisonnier de guerre, l’impie, le noir… Ce mécanisme fait de l’esclavage une histoire extérieure à la construction mémorielle de nos sociétés. Ce qui est raconté dans les sociétés post-esclavagistes, comme le Brésil ou les États-Unis, c’est l’émancipation, plus que l’histoire de l’asservissement. Même en France, on met l’accent sur les abolitions de 1794 et 1848, bien plus que sur la mise en place des systèmes esclavagistes.

« Le plus important était de décentrer le regard, s’éloigner de la vision française. »

Cette série documentaire est portée par les témoignages de chercheurs du monde entier. Était-ce important d’entendre des perspectives internationales ?

C’était essentiel pour nous. Le plus important était de décentrer le regard, s’éloigner de la vision française. Et pour ce faire, il fallait faire appel à cette nouvelle génération de chercheurs qui ne travaillent pas seulement sur leur histoire nationale, mais échangent entre eux dans différents colloques et laboratoires pour approfondir leurs connaissances. C’est d’autant plus important pour un sujet qui est aussi immense géographiquement et démographiquement.

Les perceptions de l’esclavage varient-elles selon les pays ?

Oui, il y a différentes cultures historiographiques. En France, ce qui est important, c’est la question des Lumières, de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Cela pose une grille de lecture très forte sur la question des émancipations. Les anglais, eux, sont très attachés au fait qu’ils aient été les premiers à abolir la traite en 1807. Aux États-Unis, la question politique de l’émancipation des afro-américains est particulièrement importante. Au Brésil, c’est encore plus compliqué, puisqu’au lendemain de l’abolition, ils ont mis en place une « politique de blanchiment ». Le Brésil a subventionné une migration d’européens pauvres pendant tout le XXème siècle, pour essayer de blanchir sa population. Et les noirs issus de l’esclavage ont été placés dans des endroits de relégation qu’on connaît aujourd’hui sous le nom de favelas.

En Afrique méditerranéenne, le rapport à l’esclavage n’est pas le même qu’en Afrique subsaharienne. Mais une sorte de voile pudique a été posé sur cette question et ces antagonismes, puisqu’il a fallu construire une opposition politique face aux puissances coloniales au moment des indépendances. Le sujet de l’esclavage a donc été mis de côté.

« La seule façon de ne pas être esclave du passé c’est bien de le dépasser. Et pour le dépasser, il faut le comprendre. »

Que pensez-vous de la manière dont l’esclavage est enseigné à l’école en France ?

Au moment de la loi Taubira, en 2007, l’esclavage est vraiment rentré dans les programmes scolaires. Ça a été un grand progrès. À partir du moment où l’on estime que l’esclavage est une histoire collective, il faut qu’elle soit partagée par tous. Nous sommes tous héritiers de l’histoire de l’inégalité au sein de nos sociétés. Mais il se trouve que depuis quelques années, il y a eu un recul dans l’enseignement de l’esclavage. Auparavant, il était fait en deux parties : une première sur les grands empires africains – qui correspondait à peu près au premier épisode de la série – et une deuxième sur la mise en place du système triangulaire. Récemment, la deuxième partie a été très réduite, de façon à passer très rapidement aux abolitions.

Comment ça se fait ?

On est obligés, puisqu’on ne peut pas raconter toute l’histoire, de sélectionner ce qui va en être raconté. Et il y a des mouvements réactionnaires, des pressions qui sont faites sur l’Éducation nationale. L’idée, c’est qu’on ne parle « pas plus de l’esclavage que des rois de France ». L’esclavage passe donc comme un sujet secondaire. Pour moi, c’est une vigilance de tous les instants. L’idée n’est pas de culpabiliser les uns par rapport aux autres, mais de pouvoir enseigner cette histoire qui a encore des répercussions aujourd’hui, ô combien perceptibles. La seule façon de ne pas être esclave du passé c’est bien de le dépasser. Et pour le dépasser, il faut le comprendre.

Vous avez vous-même un rapport très personnel à ce pan de l’Histoire, puisque vous avez récemment découvert être descendante d’une esclave et d’un maître esclavagiste.

J’ai toujours su que j’étais descendante d’esclaves, puisque j’ai deux parents antillais et plutôt noirs de peau. Mais d’une part, c’est assez récent de pouvoir le dire sans honte ou sans avoir peur d’être discriminée. D’autre part, ce qui est plus surprenant, c’est que j’ai découvert que mes aïeux étaient les fils naturels du maître. Je ne peux rien en dire, car je ne dispose d’aucune trace écrite, mais il ne faut pas voir une vision naïve ou angélique du métissage, qui était en grande partie issue du viol. Les rapports de violence et de domination sont omniprésents dans la mise en place de ces sociétés et les relations entre bourreaux et victimes sont très complexes.

Une partie du quatrième épisode de la série est d’ailleurs consacré à ce sujet, et au fait que le ventre des femmes était aussi propriété des maîtres esclavagistes.

Tout à fait. À partir du moment où l’on ne pouvait plus déporter de captifs des côtes africaines pour les ramener dans les Amériques, il fallait bien que les populations d’esclaves continuent d’augmenter selon les besoins des maîtres. Le ventre des femmes est donc devenu un enjeu économique à part entière.

La question des réparations est souvent abordée dans les débats en France. Selon vous, cela fait-il partie d’un travail de reconnaissance que doit faire l’État français ?

C’est une question très polémique. Il y a deux niveaux de réparations. Les réparations symboliques : les musées, les journées de commémorations, la transmission au sein des publics scolaires. C’est essentiel. Et puis il y a la question des réparations financières. Elles ont une histoire. Aux États-Unis, par exemple, dès l’abolition de l’esclavage, des class actions se sont créées pour demander des réparations financières pour le travail servile non-rémunéré. Elles se sont soldées par un relatif échec. Haïti a dû rembourser très lourdement l’État français en échange de sa reconnaissance en tant qu’État indépendant, afin d’indemniser les propriétaires de terres et d’esclaves. Ça a pesé très lourdement sur l’État d’Haïti. Certains pays devenus indépendants se sont d’ailleurs rassemblés au sein du CARICOM [Le Marché commun des caraïbes, ndlr], qui demande depuis 2013 des réparations financières, notamment sous la forme d’une baisse de leur dette extérieure. C’est une question qui n’est pas prête d’être conclue.

En France, le CRAN fait une demande active de réparations financières, tout comme le CM98. Une Fondation pour la mémoire de l’esclavage va être mise en place, mais le président Macron a refusé de créer un musée à Paris, ce qui était l’une des demandes principales des associations.

Les Routes de l’esclavage, à voir sur Arte mardi 1er mai à 20h50 puis en replay sur arte.tv.