L’Afrique ? Non, les Afriques, au pluriel, pour embrasser toute la faramineuse étendue des questions, la diversité des thèmes, la vastitude des acceptions concernant le continent africain stricto sensu, mais aussi les diasporas afro-descendantes, qui à Kigali, qui à Abidjan, qui en Afrique du Sud, aux Antilles ou sur les rives de la Méditerranée – hier, aujourd’hui, demain, dans le pied-à-pied documentaire ou la projection fictionnelle. Même sans s’aventurer jusqu’à l’Interzone chère à William Burroughs, on ne va pas craindre l’ennui ou le désoeuvrement une seule seconde.

Pour aborder cette multitude de sujets, de contextes, des dimensions, l’Institut des Afriques a dans sa main tout un éventail de cartes et d’atouts. De la musique, de la photo, du cinéma, de la danse, de la littérature, des rencontres : voilà ce que l’IdAf fera débarrouler sur le tapis de quelques villes néo-aquitaines ; à Bordeaux bien sûr, mais aussi à Floirac, La Rochelle, Lormont, ou encore Bassens, autant d’antennes où s’établiront les expériences de ce « laboratoire d’idées » soignant ses focus « pour observer, exprimer, représenter et comprendre le monde qui nous entoure à partir d’une grille de lecture africaine ».

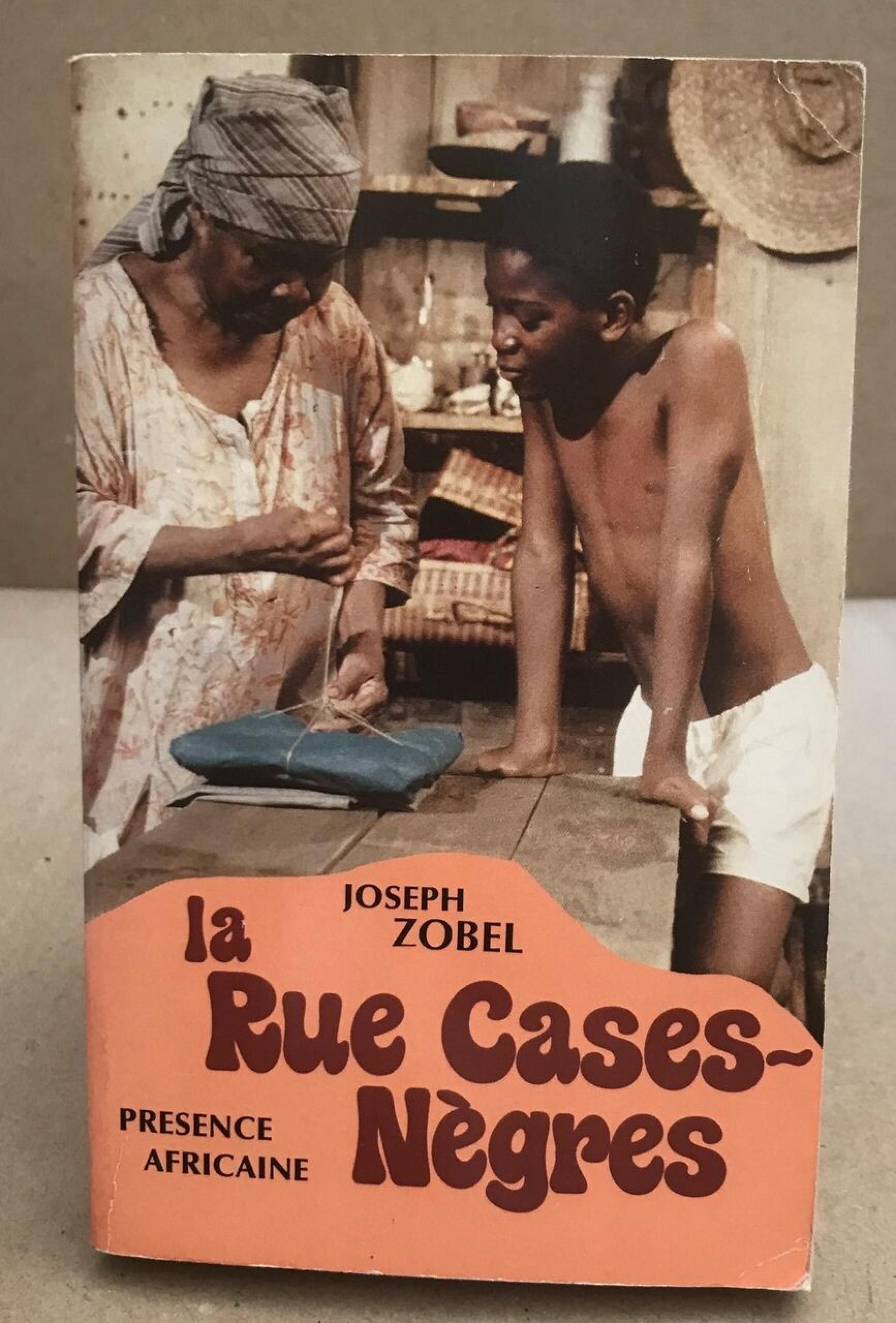

Par exemple, c’est aussi bien à La Rochelle (mer. 15 mai, au Centre Intermondes) qu’à Bordeaux (jeu. 16 mai, au Musée d’Aquitaine) que l’Institut des Afriques invitera l’art-thérapeute Isabelle Kanor à rafraichir quelques mémoires avec une oeuvre décoloniale ; un roman qui servira de motif à une déambulation de pensées, un voyage collectif, un arpentage où le littéraire appelle et fait sourdre des réminiscences : La Rue Cases-Nègres, de Joseph Zobel, figure de la « négritude ».

Récusé par Albin Michel (qui avait pourtant publié René Maran) au prétexte qu’il contient des mots en créole, ce roman autobiographique sera publié en 1950 par Présence Africaine, fondée quelques années plus tôt par l’intellectuel sénégalais (et, brièvement, sénateur SFIO) Alioune Diop. Il faudrait un bouquin entier pour dire l’importance essentielle qu’a eu Présence Africaine – la maison d’édition, la revue, la librairie – dans la vie littéraire hexagonale et, bien sûr, panafricaine ; on peut sans problème lui accoler le terme « culte », au même titre que des Pauvert, Losfeld, Allia, Tristram, etc.

Pour en revenir à La Rue Cases-Nègres, Zobel y dépeint la société martiniquaise des années 1930 – d’abord rurale à Petit-Bourg auprès de sa grand-mère, puis urbaine lorsque, lycéen, il rejoint sa mère à Fort-de-France. Avec son regard à hauteur d’enfant puis d’adolescent qui grandit, qui apprend, on y découvre, au fil des péripéties et de ses prises de consciences qui jalonnent ce récit coming-of-age, de nombreux pans de la vie antillaise – l’importance des liens familiaux, de la lecture comme moyen d’émancipation, la prégnance des questions sociales et raciales. Autant d’affluents venant irriguer le fleuve roulant de cette histoire, l’histoire de et par Zobel, qui conclut ce livre, ce retour-arrière entre Pagnol et Fanon, en clamant que « c‘est aux aveugles et à ceux qui se bouchent les oreilles qu’il me faudrait la crier ».

Ah, et tiens, info supplémentaire et pas tout à fait superflue : en 1983, le livre a été adapté en film par la cinéaste martiniquaise Euzhan Palcy, dont ce fut le tout premier long-métrage, encouragée par François Truffaut. Au montage : l’immense Marie-Josèphe Yoyotte. Après quoi, un César et un Lion d’Argent dans la poche, Euzhan Palcy filera aux États-Unis réaliser Une saison blanche et sèche, plaidoyer anti-apartheid.

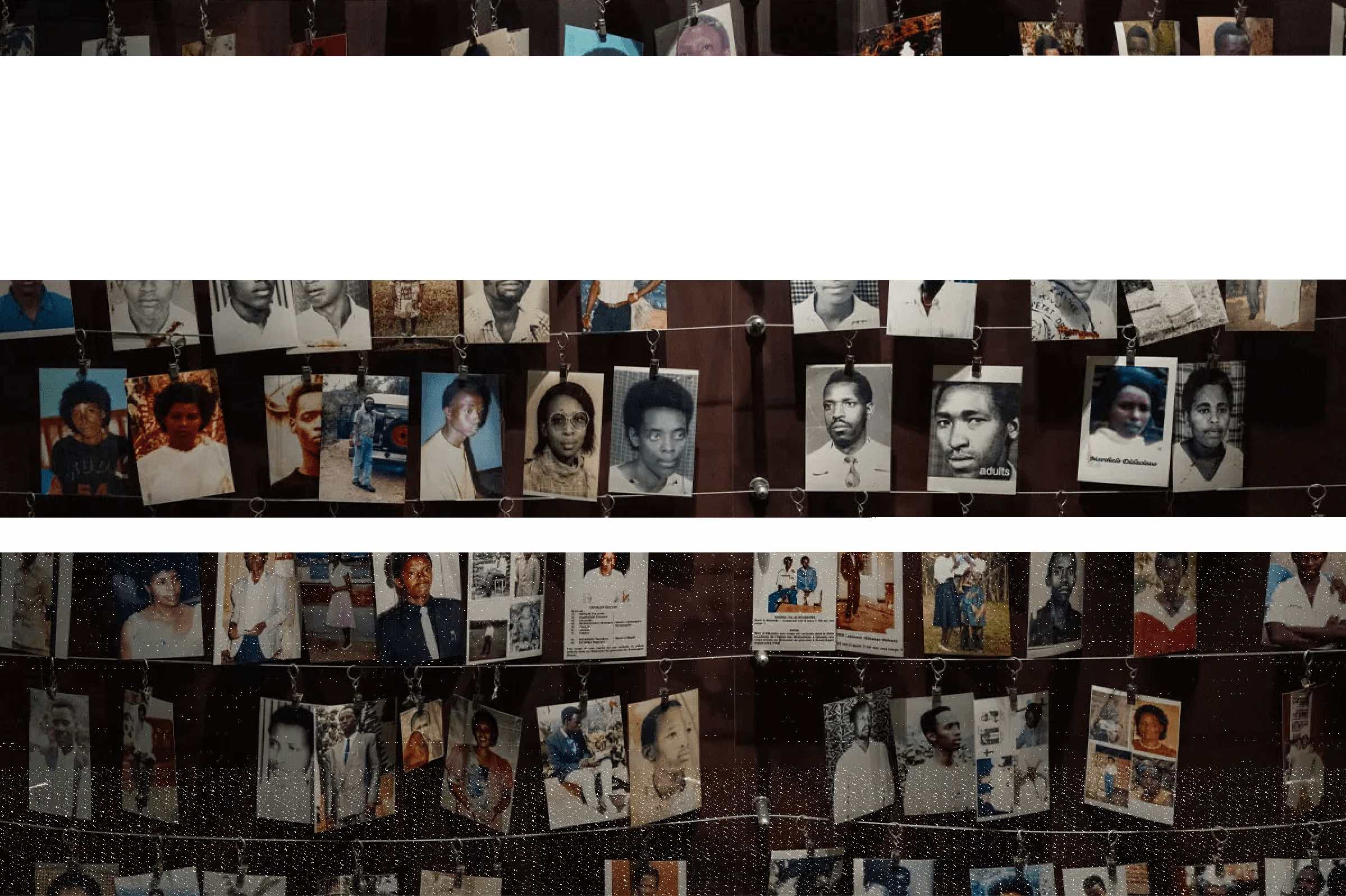

L’année 2024 marquant les trente ans du génocide des Tutsis, au Rwanda, l’Institut a consacré une part léonine de son programme à cette tragédie, ce dernier génocide du XXe siècle (après celui subi par les Hereros et les Namas en Namibie – alors allemande – entre 1904 et 1908, les Arméniens en 1915-16, l’Holodomor ukrainien de 1932-33 et bien sûr la Shoah). Une initiative d’autant plus notable que ce mot de génocide a repris une terrifiante actualité, sous nos yeux effarés, du côté de la Palestine et du Xinjiang (les Ouïghours).

Cet axe thématique passera par une exposition photo d’Eugénie Dupaquier, par des conversations et des débats prenant pour pivot des ouvrages littéraires comme des archives historiques. Ainsi qu’une projection-débat proposée par Survie Gironde et l’association béglaise Cauri autour du film Rwanda, vers l’apocalypse (mer. 10 avril, Utopia), documentaire de Michaël Sztanke, Maria Malagardis (qui sera présente à l’Utop’) et Seamus Haley, narré par Gaël Faye.

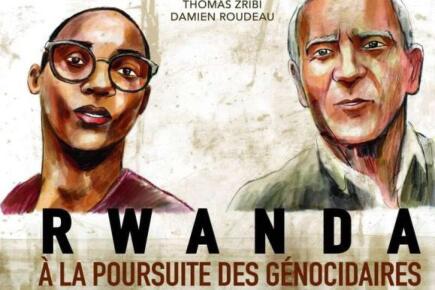

Un film qui dresse la chronique d’un drame annoncé, de longue date, notamment par certaines dépêches d’ambassades, glaçantes à relire. Glaçante, également, la position de la France dans cette sinistre affaire – un million de morts en trois mois, rappelons-le. Notre camarade Thomas Zribi en sait quelque chose, lui qui a co-signé Rwanda, à la poursuite des génocidaires (préfacée par Gaye Faye, décidément), une BD qui pourra compléter, sur papier, à tête reposée, ce moment poignant passé devant le grand écran.

« Et la musique dans tout ça ? », êtes-vous peut-être tenté.es de me dire à travers votre appareil. J’y viens. Quasi les pieds dans la Garonne, dans un recoin tout vert, vous attendra un concert, celui du groupe malien Tartit (ven. 31 mai, Guinguette Chez Alriq).

Actif depuis le milieu des années 90, ce groupe pléthorique (une vingtaine de membres à l’origine, une petite dizaine aujourd’hui) s’inscrit dans cette lignée blues touareg (ou « tichoumaren ») qui a offert quelques excellentes références à notre sono mondiale, de Tirariwen à Imarhan, d’Étran de l’Aïr aux Filles de Illighadad en passant par Mdou Moctar.

Ambiance désert mais inspiration foisonnante, et instrumentation au diapason, chez où s’entrecroisent, sans relâche, dans une ronde grisante, un bal transcendant, les guitares et les tambours, les youyous et les polrythmies, l’enthousiasme et l' »l’optimisme de la volonté » mêlés à l’« assouf » – cette touche de nostalgie diffuse qu’on pourrait rapprocher du saudade lusophone.

Ce concert sera suivi d’un retour dès le lendemain dans les salles obscures (sam. 1er juin, Utopia) : une carte blanche filmique accordée aux Maliennes. Dans le projecteur, il y aura le documentaire Caravane Touareg, réalisé par Marlène Rabaud et Arnaud Zajtman qui ont entrepris, il y a quelques années, de suivre Fadimata Walet Oumar alias « Disco », l’une des chanteuses en exil de Tartit.

On va arrêter nos développements ici, mais sachez qu’on aurait pu poursuivre pendant des jours et des jours, pour parler de para-colonialisme écologique (avec l’historien Guillaume Blanc, auteur de La nature des hommes), d’utopies narratives africaines (avec l’écrivain tchado-suisse Noël Netonon Ndjékéry, à qui l’on doit Il n’y a pas d’arc-en-ciel au paradis et son île lacustre, nomade, écopoétique), de jeunesse fauchée et fougueuse (avec l’Ivoirien Nincemon Fallé, qui la dépeint dans Ces soleils ardents), de contes pour enfants, d’apanages littéraires sud-africains, des travailleuses retrouvant des visages et des migrant.es retrouvant des noms.

Et caetera, et tutti quanti ; comme je vous l’affirmais en préambule, on ne va pas manquer d’occasions de mettre le nez dehors et ses neurones en exercice, au fil de cette saison pluridisciplinaire aux couleurs de l’Institut des Afriques. Libre à vous d’aiguiser votre curiosité et d’aller au devant de ces belles propositions, à consulter in extenso ici-même. En écoutant l' »Africano » de Timmy Thomas, pourquoi pas ?

Saison 2024 de l’Institut des Afriques. Plus d’informations sur https://institutdesafriques.org/blog/saison-idaf-2024/