On apprenait le 22 janvier la mort de son modèle, Naomi Parker Fraley. Et c’est une drôle d’histoire.

C’est une icône de la pop culture. « Rosie la riveteuse », cette femme aux manches retroussées, bandana à pois sur la tête, exhibant son biceps le poing serré et qui lâche un « We can do it ! » est non seulement un symbole historique et culturel, mais aussi féministe.

Seulement voilà, cette affiche produite pendant la Seconde guerre mondiale, n’a jamais été pensée comme telle. En plus, elle a bien failli tomber dans l’oubli, tout comme celle qui lui a servi de modèle, une certaine Naomi Parker Fraley. Ce lundi 22 janvier, on apprenait la mort de cette ancienne ouvrière de la Navy, à 96 ans. L’occasion de revenir sur la longue et tortueuse histoire de cet instrument de propagande, devenu un véritable emblème de la pop culture et des droits des femmes.

L’effort de guerre

1942. Suite à l’attaque de Pearl Harbor l’année précédente, les États-Unis sont entrés en guerre. Pour pallier le manque de main-d’oeuvre dans l’industrie, notamment militaire, une grande campagne de propagande est lancée par le gouvernement. Elle encourage les femmes à adopter « des métiers d’hommes » pour mener le pays à la victoire. « Rosie la riveteuse » est avant tout un mythe, un personnage fictif né de cette campagne médiatique dont l’illustration de J. Howard Miller n’est que la représentation la plus connue. On appelait plus généralement « Rosies » ces travailleuses qui vont progressivement constituer une part de plus en plus grande de la force de travail américaine – soit jusqu’à 20 millions de femmes en 1944.

Comme le relève le blog The Pop History Dig, « Rosie la riveteuse » est évoquée pour la première fois dans une chanson signée par Redd Evans et John Jacob Loeb début 1943.

Ce morceau, diffusé sur toutes les ondes du pays, est probablement la source d’inspiration de Norman Rockwell, le célèbre illustrateur, qui signe la même année en couverture du Saturday Evening Post la première représentation d’une riveteuse identifiée comme « Rosie ».

Une femme au corps étonnamment musclé, comme on en voit peu dans les années 40 – rares sont les publicitaires et médias qui se risquent à représenter des morphologies féminines réalistes. La Rosie de Rockwell est étonnamment peu stéréotypée. Elle tire la gueule, mange son sandwich avant de se remettre au travail, son pistolet de rivetage sur les genoux. Le message est clair : c’est la guerre, Rosie sait ce qu’elle a à faire, et surtout, elle en est tout aussi capable qu’un homme.

Pendant de nombreuses années, la représentation la plus connue de Rosie restera celle de Rockwell, qui jouit par ailleurs d’une réputation installée en tant qu’artiste. Pourtant, un an plus tôt, un petit dessinateur originaire de Pittsburgh en Pennsylvanie, J. Howard Miller, a déjà dessiné sa Rosie, celle qui deviendra, quarante ans plus tard, l’emblème qu’on connaît.

Pas si féministe que ça

Miller est recruté en 1942 par la Westinghouse Electric Company, qui sous-traite pour l’armée américaine.

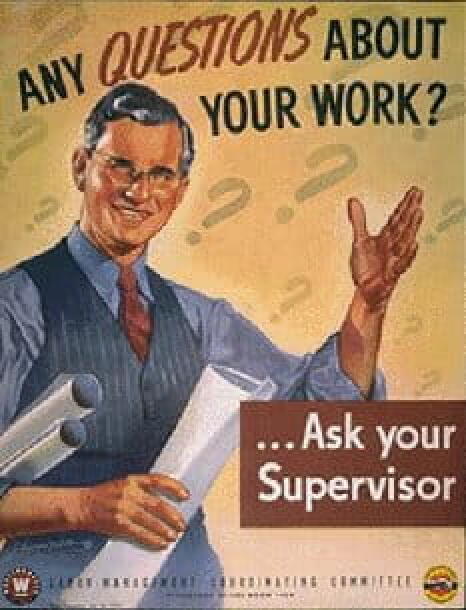

On lui demande de créer une série d’affiches destinées à la communication interne de l’entreprise. Celles-ci ont pour but de motiver les femmes, d’empêcher les grèves et de lutter contre l’absentéisme. Le slogan « We can do it ! » n’a alors absolument rien de féministe. Ce n’est rien d’autre qu’une injonction patronale et gouvernementale à participer à l’effort de guerre. Les autres posters de la série (ci-contre) laissent d’ailleurs entrevoir le ton paternaliste avec lequel le management de Westinghouse s’adressait à ses employées.

Pour dessiner sa Rosie, Miller s’est inspiré d’une photo de Naomi Parker Fraley, parue dans la presse alors que la jeune femme de 20 ans travaillait sur une base aéronautique californienne. Seulement, jusqu’en 2016, personne n’en saura rien. L’affiche est placardée seulement deux semaines, en février 1943, dans les couloirs des usines Westinghouse de Pennsylvanie. Elle tombe ensuite dans l’oubli.

Réappropriation

Quarante ans plus tard, en 1982, l’affiche de J. Howard Miller est choisie pour figurer dans un article du Washington Post Magazine sur l’art patriotique. À partir de là, elle est très vite réappropriée par les mouvements féministes. Il faut dire que le terrain est fertile. Après d’intenses combats pour l’égalité dans les années 60 et 70, les années 80 aux États-Unis sont une ère ambivalente pour le féminisme américain. Certaines batailles comme celle pour l’avortement ont été gagnées (avec le procès Roe vs. Wade en 1973), mais la présidence ultra-conservatrice de Ronald Reagan (1981-1989) vient remettre en question les acquis et entraver le combat. À tel point qu’on parle à l’époque de « post-féminisme », un terme qui a le don d’agacer les mouvements militants. Résultat : les 80’s sont une décennie de révolte politique et de militantisme féministe, qui rend aux « Rosies » leurs lettres de noblesse en les élevant au rang d’emblèmes.

Jusque là, et notamment dans la presse des années 40, ces travailleuses avaient été largement caricaturées, souvent décrites comme de petites choses fragiles qui « ont laissé le glamour à la maison » pour exercer (temporairement bien sûr) « un métier d’homme ». Mais dans les années 80, leurs histoires sont revisitées dans la culture populaire par le biais de la littérature et du cinéma (la comédie Swing Shift avec Goldie Hawn en riveteuse, par exemple). Cet hommage culturel rappelle enfin la dimension patriotique de leur engagement et l’importance de leur travail, qui a contribué à la victoire des États-Unis.

L’édifiant documentaire de Connie Field, The Life and Times of Rosie the Riveter (1980) participe à écorner la mythologie autour des « Rosies ». Cinq femmes interviewées y racontent la réalité du travail en usine, et la défiance des hommes aux côtés desquels elles évoluaient. L’une d’elle explique que « Les hommes nous traitaient assez mal, parce chaque nouvelle arrivée signifiait qu’un homme était parti au front. Et même si la population était globalement en faveur de la guerre, individuellement, personne n’avait envie d’aller combattre. » Connie Field met aussi en lumière dans ce documentaire l’injustice de l’après-guerre, lorsque l’Amérique a renvoyé ses femmes aux fourneaux, alors même que celles-ci venaient de goûter à la liberté d’exercer un métier et de subvenir à leurs propres besoins.

Naomi Parker Fraley

Au fil du temps, de nombreuses femmes ont été (ou se sont) faussement identifiées comme la « Rosie » de J. Howard Miller. Longtemps, le nom de Naomi Parker Fraley a été éclipsé par celui d’une autre femme, Geraldine Hoff Doyle, intimement persuadée qu’elle était la femme sur la célèbre affiche.

Plus exactement, on savait que Howard Miller s’était inspiré de la photographie d’une jeune ouvrière prise en 1942, arborant le (devenu) légendaire bandana à pois blancs. C’est sur cette photo qu’a cru se reconnaitre Geraldine Hoff Doyle. Jusqu’à sa mort, sa parole n’a jamais été remise en cause. Mais lors d’une réunion de « Rosies » en Californie, un beau jour de 2011, Naomi Parker Fraley tombe sur cette photo sur laquelle elle s’identifie formellement, malgré la légende qui assure qu’il s’agit de Doyle.

À l’époque, elle tente d’en parler autour d’elle, mais bien évidemment, personne ne la prend au sérieux. C’est là que débarque l’universitaire-enquêteur James J. Kimble. Celui-ci, découvrant des incohérences dans l’identification de Géraldine Doyle, remue ciel et terre pendant six ans, entre 2010 et 2016 pour retrouver la « vraie » Rosie. En guise de nécrologie, le New York Times republiait cette semaine le récit de son enquête rocambolesque.

Fraley ne voulait « ni l’argent, ni la gloire », comme elle l’a déclaré en 2016 dans People Magazine, et aurait pu rester anonyme. Mais James Kimble sonne à sa porte un beau matin de 2016, bouquet de fleurs à la main. « Les femmes dans ce pays ont besoin d’icônes », déclarait Naomi Parker Fraley à People Magazine. « Si elles pensent que j’en suis une, alors ça me rend heureuse. »